Les vrais amis de Spinoza

ANALYSE : Baruch Spinoza est à la mode. Le philosophe hollandais du XVIIe siècle est à l’origine de livres à succès et fait la couverture de magazines. Mais attention, car il ne faudrait pas qu’il devienne un « prêt-à-penser », explique Michel Juffé dans iPhilo. A cette fin, le philosophe en profite pour écrire trois articles sur les vrais amis et les faux amis de Spinoza. Voici déjà le premier d’entre eux.

Né en 1945, Michel Juffé est un philosophe français, spécialiste de philosophie politique, de psychanalyse et d’écologie. Président du conseil scientifique de l’Association française pour la prévention des catastrophes naturelles (AFPCN) de 2013 à 2016, membre d’une association de psychanalystes, il a enseigné successivement à l’Université Paris 8- Vincennes, à l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées, au Conservatoire national des Arts et Métiers et à l’Université Marne-la-Vallée. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, il a notamment publié Expériences de la perte (PUF, 2005) ; Sigmund Freud – Benedictus de Spinoza, Correspondance, 1676-1938 (Gallimard, 2016) et Café-Spinoza (Le bord de l’eau, 2017).

Né en 1945, Michel Juffé est un philosophe français, spécialiste de philosophie politique, de psychanalyse et d’écologie. Président du conseil scientifique de l’Association française pour la prévention des catastrophes naturelles (AFPCN) de 2013 à 2016, membre d’une association de psychanalystes, il a enseigné successivement à l’Université Paris 8- Vincennes, à l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées, au Conservatoire national des Arts et Métiers et à l’Université Marne-la-Vallée. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, il a notamment publié Expériences de la perte (PUF, 2005) ; Sigmund Freud – Benedictus de Spinoza, Correspondance, 1676-1938 (Gallimard, 2016) et Café-Spinoza (Le bord de l’eau, 2017).

Spinoza est en train de devenir un « héros » people. Du coup il fait l’objet d’images réductrices et se voit mis en vedette dans des revues littéraires voire philosophiques. « Pourquoi on se l’arrache aujourd’hui. Comment il bouleversa le XVIIe« , sous-titre le Spécial Spinoza du Magazine Littéraire de novembre 2017. Qui se l’arrache et pourquoi faire ? Pour le replanter où ? Comment aurait-il pu « bouleverser le XVIIe siècle » étant donné qu’il n’y était connu que de quelques dizaines d’amis et d’ennemis ? Spinoza est devenu une sorte de hochet (ou de pense-bête) qu’on brandit en toute occasion, pour avoir l’air cultivé ou même « pénétré » par cette grande pensée.

Est-ce un bien ou un mal ? Les deux ! Ni l’un ni l’autre, dirait-il, car la vaine gloire (et son double, l’opprobre méchante) ne l’intéressait en rien. Faisant partie de ceux qui l’aiment (ou croient l’aimer) depuis plus de 50 ans, j’ai envie de parler de ses vrais et de ses faux amis. Quant à ses ennemis déclarés, ils ont été suffisamment encensés ou vilipendés pour que je n’aie rien à y ajouter.

Commençons – en étant partiel et partial, bien sûr – par ses vrais amis. Je mentionnerai principalement des éditions ou rééditions récentes, et des textes que j’ai lus, tout en sachant la dette que tous les lecteurs francophones ont à l’égard de Roland Caillois, de Madeleine Francès, de Sylvain Zac, de Gilles Deleuze, d’Alexandre Matheron, de Pierre Macheray, de Jean Préposiet, trop souvent oublié dans les bibliographie.

Robert Misrahi, la persévérance avec et en Spinoza

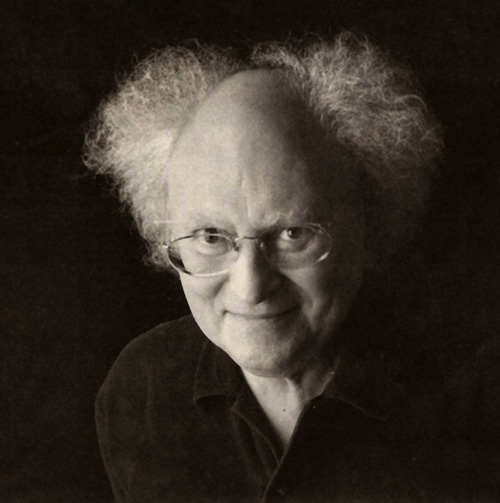

Je place à part Robert Misrahi, pour trois raisons : il fut le professeur qui m’initia, en 1966, à une lecture approfondie de Spinoza ; il est, pour moi, un grand traducteur de l’Éthique et ses commentaires sont précieux ; je m’honore de son amitié.

Je place à part Robert Misrahi, pour trois raisons : il fut le professeur qui m’initia, en 1966, à une lecture approfondie de Spinoza ; il est, pour moi, un grand traducteur de l’Éthique et ses commentaires sont précieux ; je m’honore de son amitié.

Misrahi est non seulement l’auteur d’une des deux bonnes traductions de l’Éthique en français (parue en 1990 et réédité en Livre de Poche en 2010), avec celle de Bernard Pautrat, parue deux ans plus tôt, en 1988, mais surtout un commentateur extrêmement précis et raffiné de ce texte, dont les notes et commentaires (180 pages en fin de volume) sont, pour moi, la meilleure introduction à la lecture de l’Éthique.

Robert (Béni de son prénom de naissance, autrement dit Bento, Baruch, Benedictus – comme son « ancêtre ») a écrit une douzaine de livres consacrés à Spinoza et une quarantaine d’autres dans une veine spinozienne, qu’il oppose d’ailleurs à Sartre – lequel fut son protecteur – et admet que la conception du « néant » de Sartre (inspirée de l’être-pour-la-mort de Heidegger) ne lui convient guère.

Henri Meschonnic, «œil de lynx …»

Je vais donc m’en tenir à des ouvrages récents et d’auteurs vivants, à une exception près, par lequel je commence : Henri Meschonnic (1932-2009), dont le CNRS vient de rééditer (2017) le magnifique Spinoza Poème de la pensée (Maisonneuve et Larose, 2002). L’intention est donnée par la fin du dernier paragraphe de la 4e de couverture : « Spinoza au-dessus de la maréchaussée des orthodoxies comme le Juif de Chagall au-dessus des toits. » Si l’on suit la chevauchée fantastique de Meschonnic, personne, ou presque (Deleuze), n’est épargné par ses coups de sabots… ou d’éperons. Il aligne la plupart des commentateurs philosophes et académiques au poteau d’exécution, après un jugement rapide mais souvent exact. Il a lu tout ce qui peut être lu, en français, sur le poète Spinoza, rappelant que durant longtemps seuls des poètes l’admirèrent : Goethe (ses lignes sur Spinoza sont bouleversantes), Heine, Byron et Shelley. Spinoza, dit-il, pense l’affect-concept et ne sépare jamais les deux, contrairement aux spécialistes contemporains du langage. Pour lui « la pensée n’est pas séparable de son mouvement » (Spinoza écrit : les idées ne sont pas des tableaux qu’on regarde ; et aussi : la volonté et l’entendement sont une seule et même chose), ce qu’il va illustrer, avec véhémence, tout au long de ce livre.

Je vais donc m’en tenir à des ouvrages récents et d’auteurs vivants, à une exception près, par lequel je commence : Henri Meschonnic (1932-2009), dont le CNRS vient de rééditer (2017) le magnifique Spinoza Poème de la pensée (Maisonneuve et Larose, 2002). L’intention est donnée par la fin du dernier paragraphe de la 4e de couverture : « Spinoza au-dessus de la maréchaussée des orthodoxies comme le Juif de Chagall au-dessus des toits. » Si l’on suit la chevauchée fantastique de Meschonnic, personne, ou presque (Deleuze), n’est épargné par ses coups de sabots… ou d’éperons. Il aligne la plupart des commentateurs philosophes et académiques au poteau d’exécution, après un jugement rapide mais souvent exact. Il a lu tout ce qui peut être lu, en français, sur le poète Spinoza, rappelant que durant longtemps seuls des poètes l’admirèrent : Goethe (ses lignes sur Spinoza sont bouleversantes), Heine, Byron et Shelley. Spinoza, dit-il, pense l’affect-concept et ne sépare jamais les deux, contrairement aux spécialistes contemporains du langage. Pour lui « la pensée n’est pas séparable de son mouvement » (Spinoza écrit : les idées ne sont pas des tableaux qu’on regarde ; et aussi : la volonté et l’entendement sont une seule et même chose), ce qu’il va illustrer, avec véhémence, tout au long de ce livre.

Il n’a pas tort de reprocher à Matheron de tourner Spinoza vers la kabbale, alors que celui-ci en parle en termes de « billevesées », celles de ceux qui cherchent un sens ésotérique aux lettres de la Bible comme d’autres examinent les entrailles de poulet. C’est à juste titre qu’il oppose Spinoza et Hobbes (un des rares philosophes que Spinoza cite) quant à l’exaltation de l’être humain (Hobbes « rapetisse »). Se moquant de ceux qui font de Spinoza un manteau d’Arlequin, il n’épargne pas Lévinas, qui a fortement caricaturé et dénigré Spinoza, et passe en revue, durant cent dix pages, tous ceux – ils sont légion – qui n’ont pas compris (ou accepté) que : « Les philosophes s’intéressent à la pensée. La poétique tente d’écouter dans le langage les mouvements du corps. Spinoza pense l’unité des deux. » Spinoza ne polémique pas. Il critique et construit ainsi la liberté de penser. Ceci dans un climat d’intolérance sous un vernis de tolérance qui l’oblige à une extrême prudence (Caute), envers les chrétiens plus encore qu’avec les juifs (ceux-ci l’ont exclus, ils ne peuvent faire pire). C’est l’époque des sectes, ni plus ni moins exclusives et méchantes qu’aujourd’hui. Et Meschonnic de rappeler que le Traité théologico-politique est un traité contre les églises : il « déthéologise ». Car ce sont tous les clercs que Spinoza rejette et dénonce. Seule la Nature fait naître, comme l’a vu Lucrèce.

Il n’a pas tort de reprocher à Matheron de tourner Spinoza vers la kabbale, alors que celui-ci en parle en termes de « billevesées », celles de ceux qui cherchent un sens ésotérique aux lettres de la Bible comme d’autres examinent les entrailles de poulet. C’est à juste titre qu’il oppose Spinoza et Hobbes (un des rares philosophes que Spinoza cite) quant à l’exaltation de l’être humain (Hobbes « rapetisse »). Se moquant de ceux qui font de Spinoza un manteau d’Arlequin, il n’épargne pas Lévinas, qui a fortement caricaturé et dénigré Spinoza, et passe en revue, durant cent dix pages, tous ceux – ils sont légion – qui n’ont pas compris (ou accepté) que : « Les philosophes s’intéressent à la pensée. La poétique tente d’écouter dans le langage les mouvements du corps. Spinoza pense l’unité des deux. » Spinoza ne polémique pas. Il critique et construit ainsi la liberté de penser. Ceci dans un climat d’intolérance sous un vernis de tolérance qui l’oblige à une extrême prudence (Caute), envers les chrétiens plus encore qu’avec les juifs (ceux-ci l’ont exclus, ils ne peuvent faire pire). C’est l’époque des sectes, ni plus ni moins exclusives et méchantes qu’aujourd’hui. Et Meschonnic de rappeler que le Traité théologico-politique est un traité contre les églises : il « déthéologise ». Car ce sont tous les clercs que Spinoza rejette et dénonce. Seule la Nature fait naître, comme l’a vu Lucrèce.

J’arrête cette lecture au seuil de ce qu’elle a de plus innovant, résumé en une formule : « puissance de l’affect, puissance du rythme. » (titre du chapitre 4), pour inviter les lecteurs à aller directement à son commentaire de la partie V de l’Éthique. Je n’en dirai pas plus sur cet ouvrage, qui manifeste une grande amitié pour Spinoza, qu’il essaie de garder de ses ennemis et de ses faux amis. Meschonnic est aussi l’auteur d’un très gros volume, Langage, histoire, une même théorie, livre au long cours, achevé peu avant sa mort (en 2009) et publié chez Verdier en 2012, dans lequel il réitère son amitié pour Spinoza en reprenant l’idée de « vie humaine », sous l’égide d’un nominalisme qu’il partage avec Spinoza (« seuls les individus existent et l’humanité est l’ensemble des individus » dit Meschonnic, p. 8 ; la nature est composée « d’individus d’individus » et ce à l’infini, dit plus radicalement Spinoza, qui ne professe aucun « humanisme »).

Bernard Pautrat, l’élégance et la finesse

Bernard Pautrat est le traducteur d’une édition bilingue de l’Éthique (Points, 1999), qui contient, en appendice, la liste complète des 159 ouvrages de la bibliothèque de Spinoza. Il a aussi traduit le Traité politique (Allia, 2013) et le Traité de l’amendement intellectuel (Allia, 2016), et un inédit, la Préface aux œuvres posthumes de Spinoza, par son ami et exécuteur testamentaire Jarig Jelles (Allia, 2017). Si on ajoute qu’il connaît aussi très bien Nietzsche, qu’il a publié en 2011, un Ethica Sexualis. Spinoza et l’amour, chez Payot et qu’il donne un séminaire sur l’Éthique depuis 15 ans à l’ENS-Ulm, on comprend son importance dans la sphère des amis de Spinoza. Je commencerai par sa présentation du Traité de l’amendement intellectuel. Il y pose une question inhabituelle : «comment devient-on B. d S. quand on est Bento ? » Autrement dit quel appétit poussa le jeune Spinoza à rechercher la connaissance de l’essence de l’homme ? Spinoza respecte sa propre «croyance». À savoir que tout action est guidée non par des fins mais pas des désirs. Le sien, tout simple à énoncer, est de vivre de la manière la plus heureuse possible. C’est en vue de cet « utile » qu’il va passer plus de 15 ans de sa vie à chercher la bonne réponse. Celle-ci, formulée dans la cinquième partie de l’Éthique, est annoncée dans les précédentes. La question, dans toute son extension, nous dit Pautrat, se trouve dans ce Traité de soixante-dix pages, qui nous est offert en version bilingue. Bento, poursuit l’auteur, se pose trois questions : ce bien existe-t-il ? Quel est-il ? Comment l’acquérir ? Conséquence : Spinoza ne s’intéresse pas à la philosophie, mais comme Épicure avant lui et Nietzsche après lui, à la vie bonne. J’ai plus de mal à comprendre ce que Pautrat écrit à propos de «l’automate spirituel» dont la mise en route va aboutir à la «machine à bonheur» qu’est l’Éthique, car cette mécanique peut laisser penser que Spinoza a suivi un parcours régulier, quoique rude, alors que le Traité théologico-politique n’est pas exempt d’hésitations et de controverses. De même, l’ordre des idées exprimées dans l’Éthique n’est pas forcément le seul bon. Ce qui importe est que Spinoza ne perde jamais de vue son désir le plus profond, donc il pense – à juste titre précise Pautrat – que c’est le désir le plus profond de tout être humain.

Bernard Pautrat est le traducteur d’une édition bilingue de l’Éthique (Points, 1999), qui contient, en appendice, la liste complète des 159 ouvrages de la bibliothèque de Spinoza. Il a aussi traduit le Traité politique (Allia, 2013) et le Traité de l’amendement intellectuel (Allia, 2016), et un inédit, la Préface aux œuvres posthumes de Spinoza, par son ami et exécuteur testamentaire Jarig Jelles (Allia, 2017). Si on ajoute qu’il connaît aussi très bien Nietzsche, qu’il a publié en 2011, un Ethica Sexualis. Spinoza et l’amour, chez Payot et qu’il donne un séminaire sur l’Éthique depuis 15 ans à l’ENS-Ulm, on comprend son importance dans la sphère des amis de Spinoza. Je commencerai par sa présentation du Traité de l’amendement intellectuel. Il y pose une question inhabituelle : «comment devient-on B. d S. quand on est Bento ? » Autrement dit quel appétit poussa le jeune Spinoza à rechercher la connaissance de l’essence de l’homme ? Spinoza respecte sa propre «croyance». À savoir que tout action est guidée non par des fins mais pas des désirs. Le sien, tout simple à énoncer, est de vivre de la manière la plus heureuse possible. C’est en vue de cet « utile » qu’il va passer plus de 15 ans de sa vie à chercher la bonne réponse. Celle-ci, formulée dans la cinquième partie de l’Éthique, est annoncée dans les précédentes. La question, dans toute son extension, nous dit Pautrat, se trouve dans ce Traité de soixante-dix pages, qui nous est offert en version bilingue. Bento, poursuit l’auteur, se pose trois questions : ce bien existe-t-il ? Quel est-il ? Comment l’acquérir ? Conséquence : Spinoza ne s’intéresse pas à la philosophie, mais comme Épicure avant lui et Nietzsche après lui, à la vie bonne. J’ai plus de mal à comprendre ce que Pautrat écrit à propos de «l’automate spirituel» dont la mise en route va aboutir à la «machine à bonheur» qu’est l’Éthique, car cette mécanique peut laisser penser que Spinoza a suivi un parcours régulier, quoique rude, alors que le Traité théologico-politique n’est pas exempt d’hésitations et de controverses. De même, l’ordre des idées exprimées dans l’Éthique n’est pas forcément le seul bon. Ce qui importe est que Spinoza ne perde jamais de vue son désir le plus profond, donc il pense – à juste titre précise Pautrat – que c’est le désir le plus profond de tout être humain.

«Le salut par l’éthique», qui précède la traduction par Pautrat de la préface qu’écrivit Jarrig Jelles à son édition des œuvres posthumes de Spinoza en 1677, est un autre exemple de la justesse de ses remarques. Ainsi, dit-il que la mise en valeur du Christ par Spinoza n’a rien de religieux, et encore moins de chrétien, quoi qu’en disent certains commentateurs. Pautrat passe en revue diverses traductions de la Bible pour aboutir à la formule que reprit Goethe : «au commencement était l’action !». L’action et la raison étant la même chose. La suite est de la même qualité, et je n’y apporterai qu’une nuance, à savoir que tout ceci, attribué à l’esprit, se déroule de part en part dans le corps. Un corps qui, chez Spinoza, souffre de tuberculose depuis son adolescence sinon avant, puisque sa mère et deux de ses aînés en sont morts. Ce qui n’explique pas sa philosophie, mais son monde de vie sobre, réservé et prudent (à part polir des lentilles !).

«Le salut par l’éthique», qui précède la traduction par Pautrat de la préface qu’écrivit Jarrig Jelles à son édition des œuvres posthumes de Spinoza en 1677, est un autre exemple de la justesse de ses remarques. Ainsi, dit-il que la mise en valeur du Christ par Spinoza n’a rien de religieux, et encore moins de chrétien, quoi qu’en disent certains commentateurs. Pautrat passe en revue diverses traductions de la Bible pour aboutir à la formule que reprit Goethe : «au commencement était l’action !». L’action et la raison étant la même chose. La suite est de la même qualité, et je n’y apporterai qu’une nuance, à savoir que tout ceci, attribué à l’esprit, se déroule de part en part dans le corps. Un corps qui, chez Spinoza, souffre de tuberculose depuis son adolescence sinon avant, puisque sa mère et deux de ses aînés en sont morts. Ce qui n’explique pas sa philosophie, mais son monde de vie sobre, réservé et prudent (à part polir des lentilles !).

Je ne dirai que quelques mots sur la présentation de la traduction du Traité politique. Pautrat veut nous convaincre de son importance et du fait que son inachèvement le laisse tout de même entier, car il nous suffit d’extrapoler ce que dit Spinoza des régimes monocratiques et aristocratiques pour trouver, à partir des mêmes principes généraux de la « vie humaine », les principes et les mécanismes de la démocratie. Je n’en suis pas si sûr, car d’une part personne n’a tenté de développer les idées de Spinoza sur la démocratie, et d’autre part j’ai le sentiment que la conception de Spinoza des systèmes politiques est quelque peu naïve. Pourquoi ? Non parce qu’il surestime la raison, qui devrait guider l’action politique, mais parce qu’il sous-estime – malgré tout ce qu’il dit dans les parties III et IV de l’Éthique et dans bon nombre de chapitres du TTP – les facteurs « inconscients » (pas nécessairement au sens freudien) des détermination humaines à agir et pâtir… en politique. Car si à titre individuel, et même en très grand nombre, nous pouvons assurer notre salut, le salut du peuple fait entrer en jeu des facteurs économiques, écologiques, technologiques que Spinoza et bien d’autres philosophes tiennent pour subordonnés, voire négligeables. Même si Pautrat expose brillamment l’apport de Spinoza, après Grotius, Machiavel et Hobbes notamment, l’union des âmes est postulée, d’après l’Éthique, mais elle n’est pas « agencée ». Cette nouvelle traduction est fort utile, et nous avons, en prime, l’envie d’aller lire J.-G. Prat, avocat de son état, traducteur de divers textes Spinoza entre 1860 et 1884.

Henri Atlan, spinozien «atypique» et «asymptotique»

Henri Atlan a découvert Spinoza durant ses études de médecine, dans les années 1960, puis redécouvert en 1990 et s’est alors plongé avec délices, trouvant en lui le lien entre la science biologique qu’il pratique avec un grand talent depuis fort longtemps et sa connaissance profonde de textes talmudiques et kabbalistiques (de Rachi à Moshe Idel, en passant par Ibn Ezra, Maïmonide, Isaac Louria, le Maharal de Prague, Emmanuel Lévinas, Gershom Scholem, etc.). Il voit la kabbale comme un spinozisme élargi, joignant de manière asymptotique, comme je l’ai écrit, une approche matérialiste et spiritualiste. Atlan pense souvent à Spinoza, comme en témoigne notre dernière conversation à Jérusalem en mars 2017, avec Elhanan Yakira (auteur d’un très bon Spinoza, la cause de la philosophie, Vrin, 2017, où il défend Spinoza contre ses ennemis juifs, y compris actuels !), où il se demandait si au lieu d’une infinité d’attributs Spinoza avait parlé d’une infinité de substances avec chacune un seul attribut ; ce qui m’a fait réagir vivement : « C’est du Leibniz » ai-je dit, et nous en sommes restés là… sur ce sujet. Il n’empêche qu’Atlan est le seul biologiste, à ma connaissance, qui se réclame ouvertement de Spinoza et le défend notamment contre les théoriciens américains du « parallélisme » entre corps et esprit, une absurdité s’il en est (voir Les étincelles de hasard, Seuil, vol. I, 1999 et vol. II, 2003). Il vient de publier, chez Odile Jacob, un Cours de philosophie biologique et cognitiviste, Spinoza et la biologie actuelle, dans lequel il propose un exercice où il excelle (comme déjà dans Le cristal et la fumée en 1979 et dans A tort et à raison, Inter-critique du mythe et de la science en 1986 : le regard croisé entre, en l’occurrence, la philosophie de Spinoza (et surtout son Éthique) et les récentes découvertes de la biologie (notamment les neurosciences et la biologie de l’organisation, dont il est l’un des éminents concepteurs).

Henri Atlan a découvert Spinoza durant ses études de médecine, dans les années 1960, puis redécouvert en 1990 et s’est alors plongé avec délices, trouvant en lui le lien entre la science biologique qu’il pratique avec un grand talent depuis fort longtemps et sa connaissance profonde de textes talmudiques et kabbalistiques (de Rachi à Moshe Idel, en passant par Ibn Ezra, Maïmonide, Isaac Louria, le Maharal de Prague, Emmanuel Lévinas, Gershom Scholem, etc.). Il voit la kabbale comme un spinozisme élargi, joignant de manière asymptotique, comme je l’ai écrit, une approche matérialiste et spiritualiste. Atlan pense souvent à Spinoza, comme en témoigne notre dernière conversation à Jérusalem en mars 2017, avec Elhanan Yakira (auteur d’un très bon Spinoza, la cause de la philosophie, Vrin, 2017, où il défend Spinoza contre ses ennemis juifs, y compris actuels !), où il se demandait si au lieu d’une infinité d’attributs Spinoza avait parlé d’une infinité de substances avec chacune un seul attribut ; ce qui m’a fait réagir vivement : « C’est du Leibniz » ai-je dit, et nous en sommes restés là… sur ce sujet. Il n’empêche qu’Atlan est le seul biologiste, à ma connaissance, qui se réclame ouvertement de Spinoza et le défend notamment contre les théoriciens américains du « parallélisme » entre corps et esprit, une absurdité s’il en est (voir Les étincelles de hasard, Seuil, vol. I, 1999 et vol. II, 2003). Il vient de publier, chez Odile Jacob, un Cours de philosophie biologique et cognitiviste, Spinoza et la biologie actuelle, dans lequel il propose un exercice où il excelle (comme déjà dans Le cristal et la fumée en 1979 et dans A tort et à raison, Inter-critique du mythe et de la science en 1986 : le regard croisé entre, en l’occurrence, la philosophie de Spinoza (et surtout son Éthique) et les récentes découvertes de la biologie (notamment les neurosciences et la biologie de l’organisation, dont il est l’un des éminents concepteurs).

Laissant pour plus tard un commentaire et une discussion détaillés de cet ouvrage, j’irai directement à son « appendice » sur Le conatus, notion la plus importante, le plus approfondie et la plus énigmatique (à première vue) de toute l’oeuvre de Spinoza. Le conatus, dit Atlan, n’est pas défini [et pour cause, dirai-je : il est posé, observé, senti, compris… par son action, car ce n’est pas un « être de raison » ; l’intellect n’est, non plus, jamais défini dans l’Éthique]. Il est une « propriété dynamique » de chaque chose singulière, de toute chose. Il est donc sans but, sans finalité : il se déploie selon les capacités de « chaque chose » à persévérer dans son être (il s’agit ici de la proposition 6 de la partie III de l’Éthique – on l’aura reconnue !) ; il est « déclencheur » de manière toute « mécanique » (si on prend, comme Atlan, « mécanique » en un sens non matérialiste mais réaliste). Il exprime la « puissance d’agir » d’une chose, autrement dit son essence (qui, de ce fait, n’a rien d’abstrait, d’idéal, de quintessentiel), c’est-à-dire sa singularité. C’est ainsi qu’une pierre est pourvue d’appétits et connaît ces appétits. Cet exemple de la pierre (qui se trouve dans une lettre de Spinoza) n’est qu’une fiction pédagogique, dit Atlan. [Ce n’est pas mon avis : dans la mesure où corps et esprit sont une seule et même chose – j’ai tendance à écrire corps/esprit, faute de mieux – toute chose est « pourvue d’esprit », aussi simple soit-elle. Cela nous dérange beaucoup, car nous avons déjà du mal à prêter de l’esprit aux animaux, mais c’est pourtant une conséquence rigoureuse de l’identité absolue de Dieu et de la Nature]. Cette « fiction » permet à Atlan d’enfourcher un de ses chevaux préférés : l’émergence de l’esprit (en tant que pensées, que mental, qu’idées d’idées) à partir de la matière (cerveau, autre corps, etc.), qui survient à un certain seuil, niveau, degré de complexité. Si la pierre pensait vraiment, cette « émergence » serait superflue et c’est bien – je crois – ce qu’écrit Spinoza.

Laissant pour plus tard un commentaire et une discussion détaillés de cet ouvrage, j’irai directement à son « appendice » sur Le conatus, notion la plus importante, le plus approfondie et la plus énigmatique (à première vue) de toute l’oeuvre de Spinoza. Le conatus, dit Atlan, n’est pas défini [et pour cause, dirai-je : il est posé, observé, senti, compris… par son action, car ce n’est pas un « être de raison » ; l’intellect n’est, non plus, jamais défini dans l’Éthique]. Il est une « propriété dynamique » de chaque chose singulière, de toute chose. Il est donc sans but, sans finalité : il se déploie selon les capacités de « chaque chose » à persévérer dans son être (il s’agit ici de la proposition 6 de la partie III de l’Éthique – on l’aura reconnue !) ; il est « déclencheur » de manière toute « mécanique » (si on prend, comme Atlan, « mécanique » en un sens non matérialiste mais réaliste). Il exprime la « puissance d’agir » d’une chose, autrement dit son essence (qui, de ce fait, n’a rien d’abstrait, d’idéal, de quintessentiel), c’est-à-dire sa singularité. C’est ainsi qu’une pierre est pourvue d’appétits et connaît ces appétits. Cet exemple de la pierre (qui se trouve dans une lettre de Spinoza) n’est qu’une fiction pédagogique, dit Atlan. [Ce n’est pas mon avis : dans la mesure où corps et esprit sont une seule et même chose – j’ai tendance à écrire corps/esprit, faute de mieux – toute chose est « pourvue d’esprit », aussi simple soit-elle. Cela nous dérange beaucoup, car nous avons déjà du mal à prêter de l’esprit aux animaux, mais c’est pourtant une conséquence rigoureuse de l’identité absolue de Dieu et de la Nature]. Cette « fiction » permet à Atlan d’enfourcher un de ses chevaux préférés : l’émergence de l’esprit (en tant que pensées, que mental, qu’idées d’idées) à partir de la matière (cerveau, autre corps, etc.), qui survient à un certain seuil, niveau, degré de complexité. Si la pierre pensait vraiment, cette « émergence » serait superflue et c’est bien – je crois – ce qu’écrit Spinoza.

« Quoi qu’il en soit » ajoute Atlan (donc même si cette idée d’émergence est discutable) le conatus est « moteur et indicateur, déterminant et déterminé, cause et effet ». Bref, il est lui-même modifié par son action, selon une sorte de rétroaction. Rappelons ici que Spinoza déclare qu’il n’existe par une Volonté mais des volitions, autrement dit des appétits, des désirs, des efforts mais non Le Désir, L’Appétit, L’Effort… puisqu’il existe que des choses singulières, des individus, plus ou moins composés. Par suite, ajoute Atlan, toute morale est l’effet et non la cause de désirs (autrement dit, n’a aucun fondement transcendantal, métaphysique, etc.). C’est rassurant : pas d’arbitraire, pas de révélation divine. C’est inquiétant : il faut vraiment s’efforcer, par soi-même et avec l’aide des autres, pour devenir actif, non soumis à ses passions. C’est satisfaisant : plus on connaît et comprend ses appétits, plus on augmente sa puissance d’agir, plus on est dans la Joie (il ne s’agit pas de « faites-vous plaisir » et de toute la kyrielle de succédanés de la Joie, mais de la connaissance réelle des choses, qui permet vraiment d’en jouir).

Retour à Dieu – pour finir : il est présent en chaque chose, en chaque essence de chaque chose, car il est la Nature dans son infinité actuelle, éternellement présente. D’où la phrase finale d’Atlan : nous pourrions définir le conatus « comme instance particulière et expression d’une manière précise et déterminée dans chaque individu, de la dynamique auto-organisatrice de la Nature [NB: j’ajoute la majuscule] tout entière, à la fois physique et mentale, dans ses productions particulières. » C’est un peu compliqué mais avec l’avantage de placer de plein pied Spinoza avec la biologie contemporaine – comme l’annonce le titre.

Jean-François Billeter : de Tchouang Tseu à Spinoza, une philosophie de l’expérience

Jean-François Billeter est un autre ami inconditionnel de Spinoza, ce qui est d’autant plus surprenant qu’il est d’abord linguiste, sinologue. Il a écrit un splendide ouvrage sur la calligraphie chinoise (1) et connaît admirablement Tchouang Tseu, qu’il traduit et commente. Lequel, vingt siècles avant Spinoza, est aussi quelqu’un qui parle de ses expériences, décrit la réalité (qu’il découvre) au lieu de spéculer comme la plupart des « penseurs ». Il vient de publier (ou de rééditer) en 2017 deux ouvrages de véritable science politique, fortement appuyé sur la rigueur conceptuelle de Spinoza, dont il ne reprend pas, et c’est tant mieux, le vocabulaire : Un paradigme (Allia, 2016) et Esquisses (Allia, 2017).

Jean-François Billeter est un autre ami inconditionnel de Spinoza, ce qui est d’autant plus surprenant qu’il est d’abord linguiste, sinologue. Il a écrit un splendide ouvrage sur la calligraphie chinoise (1) et connaît admirablement Tchouang Tseu, qu’il traduit et commente. Lequel, vingt siècles avant Spinoza, est aussi quelqu’un qui parle de ses expériences, décrit la réalité (qu’il découvre) au lieu de spéculer comme la plupart des « penseurs ». Il vient de publier (ou de rééditer) en 2017 deux ouvrages de véritable science politique, fortement appuyé sur la rigueur conceptuelle de Spinoza, dont il ne reprend pas, et c’est tant mieux, le vocabulaire : Un paradigme (Allia, 2016) et Esquisses (Allia, 2017).

Ces deux livres sont d’une grande originalité, car voici un linguiste qui retrouve une «ontologie» moniste à partir de sa propre expérience : celle des liens entre les mots et les mouvements, entre les phrases et les gestes, entre les discours et les activités. Son étude du geste comme «brique» de la conduite, un geste qui allie intention et exécution, perception et activation, est remarquable : elle montre l’inanité de la séparation entre corps et esprit, entre vouloir et raisonner, etc. Ce qu’il dit de l’activité rejoint la définition de Spinoza : nous sommes actifs quand nous agissons en connaissance de cause. Billeter innove quand il parle de la capacité de synthèse du corps, laquelle consiste à intégrer les éléments que sont les expériences sensibles (perception, sensation, évaluation), les articulations des discours et les actions elles-mêmes. Mouvement d’intégration grâce auquel ce qui était artificiel (un peu forcé et maladroit) devient naturel (aisé et fluide). Ainsi : «La ‘culture’ de la musique n’est rien sans la ‘nature’ du corps qui la porte et l’anime, ni la ‘nature’ du corps sans la ‘culture’ de la musique qui l’unifie et l’exprime.» (Un paradigme, p. 19) La description de l’apprentissage du langage est lumineuse : association du souffle, des sons, des mots, des phrases, des jeux de langage… complétée par le ton, les gestes et les expressions du visage, la compréhension de l’interlocuteur, le suivi de son raisonnement, la sollicitation de la mémoire. «Dans l’usage de la parole, nous faisons tout cela en même temps. Nous y sommes parvenus par un travail d’intégration qui nous a pris plusieurs années, durant notre enfance. Il a fallu que nous fassions concourir à la production de la parole plus d’une demi-douzaine d’organes qui avaient tous une fonction première indépendante : diaphragme, poumons, cordes vocales, cavité buccale, dents, lèvres, langue, cavités de résonance situées dans le crâne, les oreilles qui contrôlent à mesure la qualité des sons émis. L’intégration s’est élevée par paliers vers une complexité toujours plus grande.» (p. 21) La lecture de Un paradigme est une joie continuelle, par la beauté des alliages entre divers types d’expériences, par l’établissement de rapports inédits entre imagination et mémorisation, etc. Je pourrais continuer des pages et des pages avec Paradigme, dont la lecture m’enchante – notamment avec son entrelacement continuel du geste et de la parole – tant elle fait écho à d’autres lectures, d’autres pensées, d’autres actions.

Esquisses est d’un autre style, apparemment non démonstratif. Il se présente en deux suites – éthique, politique -, qui forment en tout cinquante esquisses. On pourrait les nommer «Spinoza et après…». Car l’auteur insiste sur l’indistinction entre esprit et corps, qu’il n’y a même pas lieu de représenter comme deux attributs de la même substance : «Je vois que ma conscience fait partie de mon activité, qu’elle est elle-même activité. […] En s’intensifiant elle produit un foyer lumineux, diffus ou concentré, parfois éblouissant. Le reste de l’activité reste dans l’ombre ou la nuit. Cet ensemble est le corps. […] Ce n’est pas la conscience qui pense, mais le corps. La conscience ne fait que prendre connaissance de la pensée qui se forme dans l’activité du corps et qui émerge dans sa sphère éclairée.» (p. 33-34) Spinoza n’est pas loin, pour qui le désir n’est rien d’autre que «l‘appétit conscient de lui-même». Ce qui m’apporte le plus dans ces Esquisses est la façon dont l’auteur parle des langues et des langages, ce qui entraîne une réflexion politique inhabituelle, que je ne cherche pas à résumer. Je dirai seulement qu’il considère que connaître la manière dont on parle et ce dont on parle, connaître comment on agit et ce dont il s’agit, suffisent, avec beaucoup d’exercices, à nous apprendre à maîtriser (et non à contrarier ou à réprimer) nos passions, de telle sorte que soit accompli le projet des Lumières et que, face au marasme politique où nous nous trouvons, «nous sortions de la crise par le haut, in extremis.» (p. 106) Jean-François Billeter sait fort bien allier réflexion philologique, linguistique, philosophique et politique.

Dans son Essai sur l’histoire chinoise, d’après Spinoza (Allia, 2016), il se demande comment «définir» la Chine, et se tourne vers le Traité théologico-politique et ce qu’il présente des mœurs et des lois des Hébreux. Moïse, selon lui, inventa la séparation des pouvoirs entre le roi et le prêtre et a posé l’autorité ultime comme une et unique. La Chine, elle, s’est dotée d’une unité qu’elle n’a cessé de renforcer jusqu’à aujourd’hui. Deux moments cruciaux : l’an mille avant notre ère (la dynastie des Tcheau), 221 (Qin Shihuang) – qui ont créé les structures de la société chinoise. Dans un premier temps, les vaincus sont décrétés « frères », et ainsi subordonnés à leur aîné, le roi. Leurs privilèges sont transmis à leurs descendants, avec des ordres de préséance pouvant s’étendre à des milliers de personnes, sur quatre générations. Ainsi, il n’existe aucune opposition entre public et privé. Un culte des ancêtres est créé, confiés aux aînés, qui jouent le rôle de nos prêtres, sans former un clergé. La réalité humaine, par exemple chez Confucius, est faite de l’association hiérarchisée de deux personnes ; l’égalité est impensable. Le souverain doit respecter et imposer les règles, sans recours à la moindre transcendance. Il doit avant tout maintenir ou rétablir l’ordre social. Le peuple, lui, peut vivre comme il l’entend, à condition de rester soumis. D’où le Ciel (unifié) et la Terre (diversifiée). Aucune fraction du peuple ne doit l’emporter sur les autres : le pouvoir central maintient l’équilibre, par la violence si nécessaire. « Il faut que les parties d’une société se tiennent. »

Ceci est toujours en vigueur et les Chinois disent : « essence chinoise, contingences occidentales. » Sachant qu’elle ne pouvait plus être le tout, elle devient un tout irremplaçable. Mais quel tout ? Car après la mort de Mao Tsé-Toung la Chine a été « brisée ». Il existe à présent deux perspectives : celle d’une démocratisation, mais avec le problème de la vision stratégique du monde (pour les Chinois, tout est conflit, à régler) ; celle d’une libéralisation économique qui dissoudra ce qui reste de l’empire, et laissera libre, aussi, toutes les conduites criminelles, car la régulation disparaîtra. C’est donc l’imaginaire institutionnel qui doit être modifié, en ayant une vision lucide du passé, en Chine comme ailleurs. Où est Spinoza dans tout cela ? Dans la méthode – dans le penser de cette histoire à la manière de Spinoza, et non en le citant à tort et à travers.

Ceci est toujours en vigueur et les Chinois disent : « essence chinoise, contingences occidentales. » Sachant qu’elle ne pouvait plus être le tout, elle devient un tout irremplaçable. Mais quel tout ? Car après la mort de Mao Tsé-Toung la Chine a été « brisée ». Il existe à présent deux perspectives : celle d’une démocratisation, mais avec le problème de la vision stratégique du monde (pour les Chinois, tout est conflit, à régler) ; celle d’une libéralisation économique qui dissoudra ce qui reste de l’empire, et laissera libre, aussi, toutes les conduites criminelles, car la régulation disparaîtra. C’est donc l’imaginaire institutionnel qui doit être modifié, en ayant une vision lucide du passé, en Chine comme ailleurs. Où est Spinoza dans tout cela ? Dans la méthode – dans le penser de cette histoire à la manière de Spinoza, et non en le citant à tort et à travers.

Charles Ramond, «taureau ailé»

Charles Ramond a publié en 2015 (chez L’Harmattan), un volumineux recueil d’articles et d’inédits, sous le titre Spinoza contemporain. Philosophie, éthique et politique. Cet ouvrage compte près de 500 pages, toutes denses et parfois difficiles à lire, car l’auteur nous emmène dans la forêt des définitions et des démonstrations qui ne sont toujours évidentes, alors qu’il en a parcouru mille fois les sentiers. Dans cette forêt, j’ai choisi deux textes – apparentés – dont la vigueur et la justesse m’ont touché : Impuissance relative et puissance absolue de la raison chez Spinoza (1999), Un bonheur incomparable, Béatitude et Félicité (2006). Je dirai aussi quelques mots de Deleuze lecteur de Spinoza – La tentation de l’impératif (2011) et de Peut-on persécuter un nom ? – Jean-Claude Milner lecteur de Spinoza (2013).

Charles Ramond a publié en 2015 (chez L’Harmattan), un volumineux recueil d’articles et d’inédits, sous le titre Spinoza contemporain. Philosophie, éthique et politique. Cet ouvrage compte près de 500 pages, toutes denses et parfois difficiles à lire, car l’auteur nous emmène dans la forêt des définitions et des démonstrations qui ne sont toujours évidentes, alors qu’il en a parcouru mille fois les sentiers. Dans cette forêt, j’ai choisi deux textes – apparentés – dont la vigueur et la justesse m’ont touché : Impuissance relative et puissance absolue de la raison chez Spinoza (1999), Un bonheur incomparable, Béatitude et Félicité (2006). Je dirai aussi quelques mots de Deleuze lecteur de Spinoza – La tentation de l’impératif (2011) et de Peut-on persécuter un nom ? – Jean-Claude Milner lecteur de Spinoza (2013).

Chez Spinoza la «puissance» ne peut pas être opposée à l’acte comme chez les aristotéliciens : elle n’est qu’en acte (pas de potentiel, de latent, etc.) A la suite de ce rappel, Ramond se lance dans une généalogie des idées de Spinoza sur les relations entre impuissance et puissance, y voyant une «homogénéisation progressive, d’œuvre en œuvre, des champs de l’affectivité et de la raison.» (p. 187) Notamment, selon lui, Spinoza est passé d’une conception des «passions» (y compris la joie) en tous genres, à une conception des passions-et-actions (passivité et activité) où le degré d’action est dépendant au degré de raison ; ceci étant une modulation quantitative de la «puissance d’agir», laquelle s’accroit avec la connaissance des choses (soi, les autres, le monde, Dieu, etc.). Par suite, «plus un affect a de causes […] plus il est puissant» (p. 191), car il s’approche de l’infinie connaissance de Dieu (c’est-à-dire que la Nature a d’elle-même, en tant que corps/esprit infini). Or, ajoute Charles Ramond, cette quantification, aussi présente soit-elle chez Spinoza, ne nous dispense pas d’une qualification : s’il n’existait pas de sauts qualitatifs, il n’y aurait pas d’espèces (en tout genre, et pas seulement au sens darwinien). La pointe de son raisonnement est subtile : «La difficulté vient ici, un peu à la manière des problèmes éléatiques, du conflit entre une logique nous obligeant à admettre que notre puissance varie à tel point, d’un individu à l’autre, et même chez un individu donné, que rien ne peut garantir la communauté d’espèce ni la permanence individuelle, et l’évidence irraisonnée de l’existence d’une telle communauté et d’une telle permanence.» (p. 194) Pour sortir de ce paradoxe, il suffit de comprendre que l’homme n’est pas un empire dans un empire : il est une partie de la Nature, qui peut augmenter sa puissance, mais jamais au point où elle pourrait l’emporter sur toutes les autres, ou un grand nombre d’autres. Il n’en reste pas moins que la «puissance d’agir», évoquée tout au long de l’Éthique, n’y est jamais précisément définie. Ce qui est clair, insiste Ramond, est que cette puissance est l’effort d’une chose pour persévérer dans son être, autrement dit dans son essence. J’ajouterai : une essence qui n’est compréhensible que par cet effort, car elle n’est pas un modèle à accomplir (Platon) ou un potentiel à réaliser (Aristote), mais l’action elle-même, c’est-à-dire l’activité en connaissance de cause, la conduite raisonnable. Car, ne l’oublions pas, Spinoza s’oppose autant à Platon qu’à Aristote. [J’ajouterai : une essence qui n’est compréhensible que par cet effort, car elle n’est pas un modèle à accomplir (Platon) ou un potentiel à réaliser (Aristote), mais l’action elle-même, c’est-à-dire l’activité en connaissance de cause, la conduite raisonnable. Car, ne l’oublions pas, Spinoza s’oppose autant à Platon qu’à Aristote] La puissance est l’acte, souligne Ramond. Aussi l’impuissance n’est-elle pas un degré inférieur de puissance, mais ce qui s’oppose à la puissance. Je pense à cette formule extraordinaire : «Posse non existere impotentia est, et contra posse existere potentia est (ut per se notum).» (De Dieu, prop. XI, autre démonstration). «Pouvoir ne pas exister est impuissance et, au contraire, pouvoir exister est puissance (ce qui va de soi).» L’impuissance c’est : «ne pas», c’est un frein à la puissance et non un degré inférieur de puissance. Aussi, conclut Ramond : «on aurait, non pas une réalité indifféremment puissance ou impuissance, ni non plus deux réalités distinctes qui seraient la puissance et l’impuissance, mais une seule réalité, la puissance, s’exprimant en une infinité de natures qualitativement distinctes, tandis que l’impuissance désignerait seulement l’absence, le défaut, ou les obstacles mis au développement de cette réalité dans les choses singulières comme dans les espèces.» (p. 202) CQFD.

Quant au rapport entre Béatitude et Félicité il est traité avec autant de subtilité. Je résume l’argument : le bonheur dépend en partie du hasard (heur), de la chance ; il peut donc être aussi bien passion qu’action : santé, sécurité, richesse, etc. Être infelix c’est être malchanceux. Alors que la béatitude, c’est la joie, laquelle ne provient que de notre activité. La cause semble être entendue. Pourtant, ajoute Ramond, béatitude et félicité sont parfois tenus pour équivalents dans l’Éthique, car la joie peut procéder de l’espoir et de la crainte, qui sont des passions. Tout tient alors à l’opposition entre extérieur et intérieur : de l’extérieur nous sommes déterminés ; de l’intérieur, déterminants. Ainsi du salut : si c’est par le respect de bonnes règles de vie (que Spinoza approuve), c’est extérieur (et instable) ; si c’est sous la conduite de la raison, c’est intérieur (éternel). On ne doit pourtant pas entièrement dissocier les deux, mais percevoir des degrés dans la Béatitude, selon qu’elle est plus ou moins liée à la Raison (et on rejoint ici le texte précédent sur la puissance).

Quant au rapport entre Béatitude et Félicité il est traité avec autant de subtilité. Je résume l’argument : le bonheur dépend en partie du hasard (heur), de la chance ; il peut donc être aussi bien passion qu’action : santé, sécurité, richesse, etc. Être infelix c’est être malchanceux. Alors que la béatitude, c’est la joie, laquelle ne provient que de notre activité. La cause semble être entendue. Pourtant, ajoute Ramond, béatitude et félicité sont parfois tenus pour équivalents dans l’Éthique, car la joie peut procéder de l’espoir et de la crainte, qui sont des passions. Tout tient alors à l’opposition entre extérieur et intérieur : de l’extérieur nous sommes déterminés ; de l’intérieur, déterminants. Ainsi du salut : si c’est par le respect de bonnes règles de vie (que Spinoza approuve), c’est extérieur (et instable) ; si c’est sous la conduite de la raison, c’est intérieur (éternel). On ne doit pourtant pas entièrement dissocier les deux, mais percevoir des degrés dans la Béatitude, selon qu’elle est plus ou moins liée à la Raison (et on rejoint ici le texte précédent sur la puissance).

Je dirai pourtant que tout dépend du genre de connaissance et que le consentement, par exemple, n’est pas d’une nature différente selon qu’il provient des illusions ou de la connaissance de l’essence des choses. C’est un continuum du point de vue de l’infini, et une discontinuité du point de vue du fini. Le plus fort exemple, dans l’ensemble de l’Éthique, est celui de l’imagination : celle-ci est indispensable à la raison et même au sentiment de l’éternité. Seul son usage peut être déficient (de même que celui de la mémoire) si on tient des raisonnements défectueux (ouïe dire, impressions vagues, etc.). Aussi le «salut des ignorants» n’est pas, pour moi, un «point aveugle» dans la philosophie de Spinoza – comme l’accorde Ramond à Matheron – car on n’est pas «tout ignorant» ou tout «savant», et il n’existe pas une «raison pure» qui planerait au-dessus de la chance et du bonheur, dans une pure béatitude. Tout est toujours mêlé et Spinoza écrit quelque part que le sage est moins fou (ou bête) que les autres, ce qui veut bien dire qu’il est quand même fou (ou bête).

Quelques mots sur Deleuze lecteur de Spinoza. Lisant Deleuze on constate, dit Ramond, qu’il pratique beaucoup l’injonction (il faut lire ainsi, entendre que) et l’interdiction (on ne peut pas penser que). Pourtant Deleuze relève couramment que chez Spinoza, on ne doit pas voir de l’impératif (façon Kant) mais de l’optionnel (propositions). Injonction paradoxale, dirai-je : vous ne devez pas prendre Spinoza à l’impératif, nous intime Deleuze. Qui faut-il suivre ? Deleuze ou Spinoza ? Ni l’un ni l’autre, car «suivre» c’est déjà de l’impératif. Ayant été très longtemps lecteur et «voisin» de Deleuze, je constate, avec le recul, qu’il en va de même dans l’Anti-Œdipe : «il ne faut pas croire au triangle oedipien ; il n’y a que des machines désirantes.» Et Guattari de renchérir : le complexe d’Œdipe, on n’en veut pas» (et non : on pourrait peut-être le réexaminer).L’Éthique est un très vaste enchaînement, à ramifications multiples et non-linéaires, de si… alors…, puisque tout part d’axiomes, définitions et postulats.

Quant à Milner (Le sage trompeur), Charles Ramond le remet promptement à sa place d’abuseur, qui prétend dénoncer les abus de Spinoza. Milner, citant une page – bien connue – du Traité théologico-politique, «démontre» que Spinoza hait les juifs et les voue à la disparition, jusqu’à celle du «nom juif». Mis à part qu’on se demande pourquoi Spinoza a passé des années à écrire une Grammaire hébraïque où il écrit très clairement que tout procède des noms (juifs ou pas), il est aisé de montrer que «le nom juif» n’existe pas. C’est non seulement une absurdité grammaticale mais une stupidité sociologique. Et quand on lit (cité par Ramond) : «l’État d’Israël occupe exactement (je souligne) la position que le nom juif occupait dans l’Europe d’avant la césure (je souligne) de 39-45.» On se demande dans quel monde délirant on se trouve. Si je le pouvais, j’aimerais «apprendre» aux disparus juifs de la guerre de 1939-1945, que leur «nom juif» est remplacé, exactement, par l’État d’Israël (moi qui croyais que le Yad Vashemles commémorait, sans les vouer à l’oubli ou à l’effacement) et qu’ils ont subi une «césure» (moi qui croyais à la «destruction des juifs d’Europe»). Remercions Charles Ramond – au-delà de sa simple, rapide et claire démonstration de la vacuité et de l’insanité des idées de Milner – un trompeur haineux s’il en est.

Patrick Rödel, un conteur connaisseur

Je tiens, malgré la règle que je me suis donné, à mentionner un livre déjà ancien (Climats, 1997) de Patrick Rödel, Spinoza, le masque de la sagesse, biographie imaginaire, très beau livre, tout en finesse, qui montre que son auteur connaît bien Spinoza, sans prétendre en être spécialiste. Il est dommage que ce texte n’ait pas été réédité. Si ce devait être le cas, j’aimerais que son titre change, car Spinoza n’avance pas masqué (ce n’est pas le Descartes de « larvatus prodeo » : je m’avance masqué), mais très prudemment (Caute).Il n’a jamais cru « être sage » mais aspirer à la sagesse, c’est-à-dire à un peu moins de folie que la plupart des humains. Il est regrettable, aussi, que ce livre soit surtout connu pour avoir été bêtement plagié par un chroniqueur alors à la mode, Alain Minc, qui en fit, en l’an 2000, un « émincé » de Spinoza.

Je tiens, malgré la règle que je me suis donné, à mentionner un livre déjà ancien (Climats, 1997) de Patrick Rödel, Spinoza, le masque de la sagesse, biographie imaginaire, très beau livre, tout en finesse, qui montre que son auteur connaît bien Spinoza, sans prétendre en être spécialiste. Il est dommage que ce texte n’ait pas été réédité. Si ce devait être le cas, j’aimerais que son titre change, car Spinoza n’avance pas masqué (ce n’est pas le Descartes de « larvatus prodeo » : je m’avance masqué), mais très prudemment (Caute).Il n’a jamais cru « être sage » mais aspirer à la sagesse, c’est-à-dire à un peu moins de folie que la plupart des humains. Il est regrettable, aussi, que ce livre soit surtout connu pour avoir été bêtement plagié par un chroniqueur alors à la mode, Alain Minc, qui en fit, en l’an 2000, un « émincé » de Spinoza.

(1) Jean-François Billeter, Essai sur l’art chinois de l’écriture et ses fondements, Allia, 2010.

Né en 1945, Michel Juffé est un philosophe français, intéressé aux questions d'éthique, de philosophie politique et d'écologie. Il fut conseiller du vice-président du conseil général de l'écologie et du développement durable (2003-2010) et a enseigné dans plusieurs grandes écoles et universités. Auteur d'une douzaine d'ouvrages, il a récemment publié Sigmund Freud – Benedictus de Spinoza, Correspondance, 1676-1938 (Gallimard, 2016), Café-Spinoza (Le Bord de l'eau, 2017), Liberté, égalité, fraternité... intégrité (L'Harmattan, 2018), A la recherche d'une humanité durable (L'Harmattan, 2018) et, dernièrement, Éclats d’un monde disparu (Élan des mots, 2020), Nietzsche lecteur de Heidegger (Élan des mots, 2021) et Vlad le destructeur (Élan des mots, 2022).

Commentaires

Oserais-je avouer ma légèreté ? Le problème Spinoza, d’Irvin Yalom , a constitué pour moi une plaisante initiation à la pensée de ce philosophe . Sans cet aimable ouvrage de vulgarisation , je n’aurai sans doute pas eu le courage d’aller plus loin , avec le remarquable 100 mots sur l’éthique de Spinoza, de Robert Misrahi . Compteriez-vous Irvin Yalom parmi les » faux amis » de Spinoza ? Ma foi , en ce qui me concerne il a joué à merveille son rôle de » passeur » et je lui en rends grâce.

par Philippe Le Corroller - le 14 avril, 2018

Je n’aurais, bien sûr !

par Philippe Le Corroller - le 14 avril, 2018

Votre article est par son effort de synthèse d’une grande honnêteté intellectuelle.

Mon doctorat sur les sources de la joie dans l’œuvre de Spinoza tente de déconstruire ces modes spinozistes tres marketing qui défigurent sa pensee

Je prépare à la rentrée à Nice un colloque qui lui sera consacrer

par Patricia Trojman - le 14 avril, 2018

J’ai apprécié votre article tres exhaustif

Je prepare à ce sujet un colloque à Nice pour la rentrée

par Patricia Trojman - le 14 avril, 2018

Bien sûr Yalom ! Excellent, et je l’ai mentionné dans ma bibliographie, en bonne place, dans Café-Spinoza. J’aurais dû en parler. Merci pur cette remarque.

par Michel Juffé - le 15 avril, 2018

Puissance et impuissance. Sécurité et insécurité. Possible et impossible. Bien être et angoisse. À quoi tout cela tient ? Aux circonstances ou à nous-mêmes ?

Spinoza répond-il à ces questions ? Cherche-t-il la voie qui nous permet de limiter l’angoisse en nous conduisant vers la certitude que seule la raison en acte nous apporte ? Se joindre au « logos » dont parle les grecs ?

par Gérard - le 21 avril, 2018

S’il y avait un seul livre à acbeter pour « comprendre » ce qu’a trouvé Spinoza, quel serait-il, monsieur Juffé ?

par Gérard - le 22 avril, 2018

Spinoza n’est pas « branché » sur le logo des Grecs, car il se méfie de tout discours et, pour lui, se servir de sa raison c’est connaitre les choses et non y ajouter des mots (pourtant indispensables pour communiquer entre humains). Il cherche à réformer ses propres désirs, en triant ce qui est « durable » voir « éternel » et ce qui est éphémère ou vain. C’est une discipline qui n’a rien d’ésotérique ou de magique mais qui demande une très grande constance et beaucoup de discernement (ne pas prendre des vessies pour des lanternes).

Pour le « comprendre » (à défaut d’y passer 50 ans – ce que j’ai fait) on peut lire sa Correspondance et 2 ou 3 livres (un seul me parait insuffisant) :

– Gilles Deleuze, Spinoza, philosophie pratique, Minuit, 1981

– Robert Misrahi, Spinoza, Médicis, 2005

– Pierre-François Moreau, Spinoza et le spinozisme, QSJ, 2003

par michel juffé - le 22 avril, 2018

[…] Juffé, lui-même spécialiste de Spinoza, a consacré, il y a quelques semaines dans iPhilo, un article fleuve sur les « vrais amis » du philosophe hollandais. Mais il traite à part le cas de Frédéric Lenoir, auteur d’un best seller, Le Miracle […]

par iPhilo » Frédéric Lenoir, vrai ou faux ami de Spinoza ? - le 14 juin, 2018

[…] l’esprit, des affects et de l’entendement. Henri Atlan, dont j’ai parlé dans un précédent article a rapproché, avec bonheur, la philosophie moniste et une biologie qui ne l’est pas moins. En […]

par iPhilo » Neurologie, psychanalyse et philosophie : un triangle non-oedipien ? - le 7 juillet, 2018

[…] de l’esprit, des affects et de l’entendement. Henri Atlan, dont j’ai parlé dans un précédent article a rapproché, avec bonheur, la philosophie moniste et une biologie qui ne l’est pas moins. En […]

par A chacun son traité de l’âme . – Le temps des cigales - le 8 juillet, 2018

Suis fort intéressée bien que , très néophite et écclectique .

Avec mes remerciements appliqués et mes compliments accompagnés de mon respect .

Elisabeth Saussard

par Saussard - le 17 juillet, 2018

Je travaille à la réhabilitation officielle de Spinoza un 3 eme colloque à Nice le mercredi 16 janvier au Cum sera consacré à la pensée marrane veuillez m’adresser votre pré inscription

Patricia Trojman

Dr en philosophie

Les sources de la joie dans la pensée de Spinoza

par Trojman - le 18 juillet, 2018

Je prépare un cours pour adultes, dans la filière « promotion sociale » en Belgique francophone, qui sera consacré à Spinoza.

Ce cours fait suite à celui de l’an passé qui était consacré à Nietzsche.

L’idée de départ est de montrer que Spinoza a ouvert des pistes exploitées ensuite par Nietzsche qui l’a reconnu comme une de ses sources.

par Jacques MALISOUX - le 22 août, 2018

Excellente initiative !

par michel juffé - le 22 août, 2018

[…] aussi : Les vrais amis de Spinoza (Michel […]

par iPhilo » Le «Traité théologico-politique» de Spinoza, un livre forgé en enfer - le 20 septembre, 2018

[…] En préambule, considérons ce que dit Michel Juffé. « » Baruch Spinoza est à la mode. Le philosophe hollandais du XVIIe siècle est à l’origine de livres à succès et fait la couverture de magazines. Mais attention, car il ne faudrait pas qu’il devienne un « prêt-à-penser » « », explique Michel Juffé qu’on ne peut pas taxer faire de l’antispinozisme. Il ajoute « » Spinoza est en train de devenir un « héros » people. Du coup il fait l’objet d’images réductrices et se voit mis en vedette dans des revues littéraires voire philosophiques. « Pourquoi on se l’arrache aujourd’hui. Comment il bouleversa le XVIIe, le n° « Spécial Spinoza » du Magazine Littéraire de novembre 2017. Qui se l’arrache et pourquoi faire ? Pour le replanter où ? Comment aurait-il pu « bouleverser le XVIIe siècle » étant donné qu’il n’y était connu que de quelques dizaines d’amis et d’ennemis ? Spinoza est devenu une sorte de hochet (ou de pense-bête) qu’on brandit en toute occasion, pour avoir l’air cultivé ou même « pénétré » par cette grande pensée. « » (http://iphilo.fr/2018/04/14/les-vrais-amis-de-spinoza-michel-juffe/) […]

par Spinoza et Dieu-Nature – fabesite - le 20 novembre, 2018

[…] aussi : Les vrais amis de Spinoza (Michel […]

par iPhilo » «Le salut du peuple est la loi suprême» - le 16 mai, 2020

[…] aussi : L’Armée et les armes nucléaires (Michel […]

par iPhilo » Le fanatisme de l’indifférence - le 22 octobre, 2023

[…] aussi : Le fanatisme de l’indifférence (Michel […]

par iPhilo » La victoire du diable - le 16 décembre, 2023

Laissez un commentaire