De la ligne gracieuse à la grâce divine : la conception du dessin de Félix Ravaisson

ANALYSE : Félix Ravaisson, l’un des grands philosophes spiritualistes français du XIXe siècle, subit l’influence directe du philosophe allemand Schelling, qu’il connut de près, et devint l’un des maîtres directs de Bergson. Le professeur André Stanguennec se propose ici de nous faire (re)découvrir la pensée de celui qui fut aussi un peintre amateur talentueux et remarqué, ainsi que l’auteur d’articles sur l’enseignement du dessin, empreints, à travers une conception de la «ligne flexueuse» et «gracieuse», d’une métaphysique où la grâce divine donne au monde l’harmonie de ses formes.

Agrégé et docteur d’Etat, André Stanguennec est professeur émérite de Philosophie à l’Université de Nantes, où il a enseigné de 1969 à 2007 et appartient au Centre CAPHI. Président de la Société nantaise de Philosophie, spécialiste de l’idéalisme allemand et penseur d’une herméneutique contemporaine, il a dernièrement publié Novalis-Mallarmé. Une confrontation (Éd. Honoré Champion, 2020).

Le point de départ des écrits de Félix Ravaisson[1] sur le dessin est le rapport sur l’enseignement du dessin dans les lycées qu’il a transmis au Ministère de l’Instruction et publié en 1854. Mais c’est dans ses articles «Art» et «Dessin» du Dictionnaire pédagogique rédigés en 1882 que le philosophe, près de trente années plus tard, donne à ses vues la profondeur métaphysique restée implicite dans le Rapport, «alors que l’auteur était en pleine possession de sa philosophie»[2].

La géométrie de la vie et la saisie intuitive des formes

Dans son exposé sur le dessin[3], Ravaisson souligne fermement, en une première étape de sa réflexion, que les lois géométriques sont des abstractions opérées sur les régularités approximatives des choses matérielles et vivantes de la nature. La géométrie n’est pas une forme a priori (Kant), mais dérive au contraire de l’expérience de la vie formalisée par une intelligence abstraite dont le sujet est le sommet de l’évolution de la vie elle-même. C’est la vie qui informe et anime toute matière naturelle à des degrés divers : «et, au fond, c’est de cette régularité des formes supérieures, expressives de la vie, que celle des figures que notre géométrie considère doit être un dérivé et une sorte d’amoindrissement»[4]. La légalité géométrique est donc dérivée vis-à-vis de l’«architectonique» expressive de la vie et l’on peut en parler comme d’une «géométrie plus que transcendante»[5].

La deuxième étape de cette argumentation consiste à substituer au raisonnement et à la construction techniquement abstraite, la saisie compréhensive ou intuitive de la forme des choses et des êtres. La saisie de ces formes est l’objet, non d’un raisonnement ou d’une application de concepts préalables, mais d’une intuition, c’est ce sur quoi insistera également Bergson que l’on peut dire, en ce sens aussi, disciple de Ravaisson :

«En un mot, écrit ce dernier, les figures des êtres vivants, ou, ce qui est la même chose, organisés, ne pouvant se calculer ni se construire rationnellement, comme celles qui ressortissent à la géométrie, nous les estimons par une action indécomposable de l’intelligence, tout autre que la déduction dont se servent les mathématiques, action qu’on appelle soit intuition, d’un terme qui signifie vue, soit jugement, soit sentiment.»[6]

Si, dans l’ordre des phénomènes physiques l’abstraction géométrique semble suffisante pour les déterminer (mais ce n’est qu’une apparence), dans les phénomènes organisés, il n’en va pas de même :

«on y voit la matière, toujours subsistante ainsi que les propriétés mécaniques et physiques, obéir de plus en plus à des mouvements spontanés, expressions des volontés de l’âme, et, en même temps, revêtir de plus en plus des formes, appropriées à ces mouvements, qui échappent aux prises de la géométrie, et qui sont, sans doute, des expressions et comme des images de propriétés spirituelles, modes de la pensée et de la volonté.»[7]

Abstraction et saisie de la ligne serpentine

Nous accédons ainsi à la troisième étape de la démarche qui consiste à comparer les valeurs respectives de l’apport de l’abstraction scientifique et de l’intuition compréhensive dans l’art du dessin. Cette comparaison sera de nature à préparer l’ultime et quatrième étape qui, à partir d’une réflexion sur la valeur spirituelle de la ligne courbe ou serpentine, mettra pleinement en évidence la signification spirituelle de l’art en général. Dans une chose vivante, la physique et la chimie expliquent le détail des phénomènes par une succession elle-même incomplète au regard de la durée totale, tandis que la compréhension architectonique – dont relèvent les arts visuels, architecture, sculpture, peinture – saisira l’unité finale de l’ensemble qui se subordonne ces détails et ces successions tronquées, «et où les mathématiques n’ont rien à voir»[8]. Les mathématiques, selon déjà l’avis de Léonard de Vinci, ne saisissent que des quantités et leurs relations, tandis que l’art saisit les qualités des formes et leurs rapports. L’aptitude à saisir ces dernières relèvent de ce que Pascal nommait «l’esprit de finesse», non de «l’esprit de géométrie»[9]. Ce dernier n’abstrait que des formes matérielles (ou schématiques) et non des formes essentielles (ou eidétiques), à savoir, en quelque sorte, l’âme des choses. Certes, la forme visible est à recueillir mais en cela seulement qu’elle exprime la forme essentielle ou intelligible immanente au corps. Aristote, dont Ravaisson a restitué l’unité de la métaphysique dans sa thèse[10], avait déjà fait cette distinction entre deux sortes de «formes», distinction que reprend ici Ravaisson. Or la forme essentielle est dynamique, elle est expressive du mouvement sous-jacent qui la commande, comme y insistera le Testament philosophique : «maintenant l’action créatrice se révèle non pas tant encore dans les formes que dans les mouvements pour lesquels sont faites les formes»[11].

Lire aussi : La conversion monothéiste de «Pandora». Essai sur le film d’Albert Lewin (André Stanguennec)

Le regard de l’artiste saisit donc l’unité du tout en un coup d’œil, cette autre caractéristique de l’intuition. Il doit certes le répéter pour l’approfondir, mais c’est à partir du «caractère» singulier, ou de la physionomie de la chose ainsi saisie, qu’il va pouvoir analyser les détails, analyse pour laquelle la géométrie rendra d’utiles services mais toujours auxiliaires et insuffisants. L’intuition esthétique est bien une « compréhension », car, à la différence de la science qui explique le tout à partir des éléments, elle saisit l’harmonie du tout donnant leur «sens» aux parties : «c’est par le tout que s’expliquent les parties et l’ensemble commande le détail»[12]. De la sorte, elle n’est point irrationnelle, mais plutôt sur-rationnelle, puisqu’elle met la raison géométrique au service d’un sens qui la dépasse, c’est-à-dire d’une harmonie totale de l’être :

«si vous voulez, dit Platon dans le Phédon, connaître les choses, considérez ce qu’elles sont quand elles sont le plus et les meilleures ; autrement dit, c’est l’idéal qui dévoile le réel, et le beau qui fait trouver le vrai.»[13]

Y a-t ’il là trace du philosophe allemand Schelling[14] ? La matière abstraite relèverait d’une philosophie négative et logique, tandis que l’art relèverait de la positivité concrètement spirituelle qui la soumet à lui, puisqu’il soumet la vérité de l’être à la beauté idéale incarnée en lui. Henri Bergson, après avoir évoqué le séjour de quelques semaines que Ravaisson fit à Munich auprès de Schelling en 1839[15], note que l’on «trouve dans l’œuvre de Ravaisson plus d’une page qui pourrait se comparer, pour la direction de la pensée comme pour l’allure du style, à ce qui a été écrit de meilleur par le philosophe allemand»[16]. En tout cas, on a pu rapprocher les formulations schellingiennes opposant la «philosophie négative» dont le modèle serait logique et scientifique[17] et la «philosophie positive» dont le modèle serait artistique et spirituel, les deux étant malgré tout complémentaires ; ces affirmations de Ravaisson pourraient par exemple être rapprochées de celles de Schelling :

«la physique et la mécanique déterminent des conditions auxquelles la vie est sujette, qui la limitent et qui en font connaître ainsi l’élément négatif, mais (qu’)elles ne concourent pas […] à la connaissance du positif de la vie.»[18]

Les sciences enseignent ce qui est matériellement possible et elles indiquent, par négation ce qui ne l’est pas, ce qui transgresserait les conditions de possibilité matérielle des choses. L’art doit évidemment tenir compte de ces limites à l’intérieur desquelles il lui faut se tenir. L’art et l’imagination esthétique doivent donc se contenir matériellement dans les limites que fixent les sciences physico-mathématiques. Léonard de Vinci, déjà, distinguait la science, condition de l’art, de l’imagination intuitive et créatrice, cause proprement dite de l’art.

Enseignement du dessin et métaphysique de la forme

Ravaisson va nous conduire à la quatrième et dernière étape de sa réflexion esthétique qui, après les conseils relatifs à l’enseignement du dessin, débouchera sur une conclusion selon laquelle, métaphysiquement entendue, la beauté n’est que l’effet d’une grâce venant d’en haut, de cet Un originaire que Plotin plaçait au sommet de tout, plus haut même que l’être au sens strict. De cette manière, on pourrait considérer les ultimes réflexions de Ravaisson sur la valeur comparée de la ligne droite et de la ligne courbe (ou sinueuse ou encore serpentine, tous termes synonymes) comme la transition opérée de l’esthétique à la métaphysique. En effet, lorsqu’il en vient aux procédés et aux méthodes d’apprentissage du dessin d’art, Ravaisson mentionne, pour les critiquer, les procédés du quadrillage et du calque, ou du report linéaire des proportions après mesure, qui tous présentent le défaut d’une soumission au géométrisme et d’une allégeance première aux parties en-deçà de l’observation sympathique du tout. Mais, même dans les cas où ces procédés tolèrent d’être utilisés (dessin artisanal ou industriel), seul le contrôle de la main par l’œil et sa saisie de l’ensemble doivent réguler ces pratiques : «il est nécessaire qu’un œil exercé contrôle incessamment l’usage des moyens de précisions», écrit-il[19]. D’où la recommandation de n’user du «dessin géométrique» qu’après s’être exercé au « dessin à vue». Ces considérations ont amené Ravaisson à conseiller l’abandon du dessin géométrique comme première étape de l’apprentissage du dessin d’art et à recommander la pratique du dessin à vue d’abord. Toutefois, une solution pédagogique intermédiaire recommandait de procéder à l’imitation par un dessin à vue de figures géométriques simples (carrés, rectangles, cercles, ovales, etc.), puis à celles des formes végétales qui leur empruntent quelque chose, et que l’on retrouve dans le dessin d’ornement, pour passer de là au dessin d’imitation des figures humaines. Mais Ravaisson critiquera les dénominations utilisées et les restrictions que comporte l’étude des modèles géométriques à chacun de ces niveaux d’apprentissage. Plus fondamentalement, il critique le postulat sur lequel reposent ces méthodes d’apprentissage, selon lequel ce sont les structures géométriques mathématiquement les plus simples qui sont la raison d’être et de connaître les autres, tant dans le domaine de la nature que dans celui de l’art. Il semble utile de mentionner qu’un artiste comme Gustave Moreau fut vivement intéressé par ce débat sur l’enseignement du dessin. Dans ses Écrits sur l’art, il notera : «le dessin linéaire et géométrique à remplacer par le dessin de sentiment»[20].

Encre sur Papier, sans date, 16,5 x 7,5 cm., Paris, BNF.

Après avoir rappelé les tenants historiques de cette position, et en particulier le Traité de dessin linéaire de Francœur et Dupuy (1819), Ravaisson note qu’elle suppose surtout que ce sont les droites, demi-droites ou droites brisées qui sont supposées les plus fondamentales et que les lignes courbes sont supposées résulter de la courbure postérieure des droites inclinées. «Ligne courbe» signifie d’ailleurs ici ligne circulaire ou ovale au sens géométrique et ne renvoie aucunement à cette courbure naturelle ou sinuosité non-géométrique qui caractérise les êtres et les choses en tant que substances singulières. D’où, au sein de ces méthodes et de ces techniques, la recherche et la pratique de la quadrature (quadratura) prônées dans tous les arts plastiques. Or, en opposition à cela, Ravaisson remarque que dans la nature – à l’exception, d’ailleurs elle-même discutable, des cristaux – ce sont les lignes courbes ou plus exactement sinueuses qui sont partout présentes, ce qu’ont de tout temps noté les grands maîtres de l’art. Même si la science, pour mesurer une courbe la ramène «géométriquement» à une suite de très nombreux segments de droite infiniment peu inclinés, Ravaisson souligne que c’est là un procédé spécifique, et qu’on ne saurait l’importer en art sans un postulat épistémologique (voire scientiste) arbitraire. Si la «quadrature» des courbes a tout son sens en géométrie, elle n’autorise pas son importation dans une sorte d’ «équarrissage»[21] pour les arts plastiques, dont le dessin. L’art en général a pour fin de mettre en valeur, en les faisant ressortir au besoin par l’agrandissement ou la réduction à l’essentiel (cf. la caricature et le dessin satirique), les formes typiques des choses et des êtres. Ravaisson n’hésite pas à se référer à nouveau à Aristote selon lequel la géométrie ne traitait correctement que des abstractions en rapport avec les genres les plus simples et pour tout dire les genres inférieurs des substances naturelles, la nature étant une échelle des êtres (scala naturae) où ce sont les degrés supérieurs qui permettent de lire le sens des inférieurs par une «dégradation» et une «simplification» au demeurant nécessaires[22].

Il en va de même dans l’ordre de l’art : ce sont les lignes courbes du visage humain qui, par simplification, se reconnaissent chez les animaux, puis dans les végétaux, enfin dans les minéraux. Dès lors, de façon générale, «ce sont des lignes flexueuses qui sont propres à la vie»[23] et c’est la sinuosité de telles lignes qui fait comprendre les lignes dites «droites». La ligne sinueuse est la raison de connaître la ligne droite. Dans l’ordre de l’art véritable, représentant la beauté des corps, le principe ordonnant les contenus divers et particuliers d’un objet ou d’un être est celui de la forme unique qui en totalise les éléments. Telle est, selon Leibniz, la substance vraie soumise au principe d’individuation singulière. Cette opposition, entre un dessin gouverné par les normes géométriques et un dessin gouverné par les normes de la morphologie singulière, sera, nous semble-t-il, bien après Ravaisson, une constante de la phénoménologie et de l’esthétique. En philosophie, Edmund Husserl distinguera les essences exactes (ou géométriques) et les essences morphologiques (ou concrètes) et définira la phénoménologie elle-même comme une science descriptive et morphologique[24]. De même dans l’ordre des théories de la peinture, André Lhote opposera radicalement ce qu’il nomme le tracé «régulateur» (géométrique) au tracé «révélateur» (singularisant)[25].

C’est donc cette forme individuante, selon Ravaisson de nature métaphysique, qui s’exprime et transparaît dans les lignes flexueuses originales d’un être vivant. De telles «lignes flexueuses» se rencontrent, se nouent ou s’éloignent à l’intérieur des corps eux-mêmes. Elles obéissent à l’unité générale qui est l’ordre, l’harmonie et la convenance unifiant les lignes, l’unité étant «une représentation visible de l’invisible auquel, dans la hiérarchie que constitue l’organisme, tout le reste est suspendu»[26]. L’unité se donne donc à voir, à transparaître en quelque sorte, dans le visible des figures. Mais c’est le mouvement du visible sous-jacent aux lignes courbes qui est l’expression de l’invisible en soi, comme l’expression d’un visage nous met en présence d’une âme, d’une pensée ou d’un sentiment invisible en soi. Le principe métaphysique de la forme active et dynamique nous est clairement compréhensible dans le corps et particulièrement «dans la figure humaine»[27], tandis qu’il s’obscurcit jusqu’à presque disparaitre – et ne plus «transparaître» – dans les éléments inférieurs, moléculaires et atomiques, de la nature. On pourrait presque dire que l’artiste communique avec la nature d’esprit à esprit et c’est en ce sens que Ravaisson interprète la phrase de Léonard selon laquelle l’art est «chose mentale» (cosa mentale)[28]. L’idée métaphysique essentielle est là : toute chose est animée d’un vouloir-être, d’un vouloir s’exprimer dans le registre extérieur du corps qui est le sien.

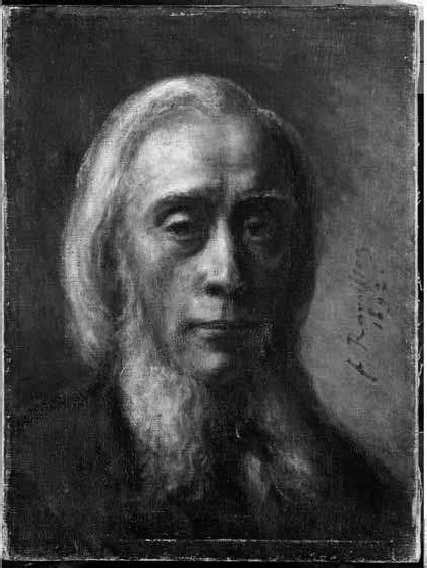

Huile sur toile, 33×24,5 cm., Paris, Musée du Louvre.

Concrètement, il faut donc commencer par la recherche et la représentation des grandes lignes courbes dessinant les tracés sur lesquels s’inscrivent les mouvements essentiels de la figure. Il convient en effet de répéter que la forme essentielle est dynamique, c’est-à-dire active, et que la ligne est son expression, mais fixée provisoirement. Or, les mouvements majeurs d’une forme sont des «mouvements onduleux», d’élévation et d’abaissement alternant, selon un rythme chaque fois distinct[29]. Il y a donc comme une «ligne serpentine» qui ondule à travers la surface de la figure. Léonard de Vinci le soulignait dans son Traité de la peinture : il faut considérer avec le plus grand soin les limites de tout corps et la manière dont elles serpentent, pour juger si leurs ondulations proviennent de courbures circulaires ou de concavités angulaires»[30]. De quoi s’agit-il précisément ?

«[de] certaine ligne flexueuse qui est comme son axe générateur : un artiste éminent de notre époque l’appelait, en parlant à son élève (l’auteur du présent article[31]), la « ligne métaphysique » ou supra-physique. C’était là achever par un terme expressif la théorie de Léonard de Vinci, de Michel-Ange et des Grecs.»[32]

Outre le rapprochement que l’on peut effectuer avec la conception des « deux imitations », intérieure et extérieure, chez Gœthe[33], le rapprochement entre cette ligne-origine et la plante originaire (Ur-Pflanze) goethéenne nous semble aussi s’imposer. Dans les deux cas, la forme est bien présente dans la chose, mais c’est à travers ses aspects visibles que l’esprit du naturaliste ou du peintre la reconstitue en communiquant avec l’esprit de sa nature. Henri Bergson a d’ailleurs commenté Ravaisson avec profondeur, en faisant remarquer que la «ligne serpentine», selon l’expression de Léonard de Vinci[34], qui donne à chaque être sa manière propre de se présenter dans l’espace et le temps «peut d’ailleurs n’être aucune des lignes visibles de la figure. Elle n’est pas plus ici que là, mais elle donne la clef du tout. Elle est moins pensée par l’œil que pensée par l’esprit»[35]. En prenant l’exemple de la Mona Lisa de Léonard, l’auteur de La pensée et le mouvant estime plus généralement que l’intuition du peintre a pour corrélat «un centre virtuel, situé derrière la toile»[36], où se concentre le «secret» de la personnalité de la Joconde, que pénétrerait Léonard par « une vision mentale», en «reproduisant à sa manière l’effort générateur de la nature»[37]. Sans doute va-t-il trop loin dans cette supposition d’un centre transcendant l’œuvre et Dominique Janicaud a-t-il raison de rappeler que «ni Léonard ni Ravaisson n’imaginent donc un centre, même virtuel, situé derrière la toile, ni l’un ni l’autre ne concentrent toute la beauté dans ce centre imaginaire»[38]. Toutefois, il reste vrai que la «ligne serpentine», anime du dedans le contenu peint ; comme l’âme dans son corps, elle n’est pas localisable ici ou là, et c’est dans l’immanence même des lignes visibles qu’elle transcende leur matérialité. Cette âme des choses, cette personnalité spirituelle des êtres humains, sont ce qu’exprime toute grande œuvre, comme la lumière blanche est le principe générateur et vibrant de telle ou telle combinaison qualitative de couleurs. La perspicacité indéniable de Bergson est de saisir la correspondance entre l’interprétation ravaissonienne d’Aristote, insistant sur l’individualité de la substance première, et sa conception de l’art.

Lire aussi : Les mains sales de Bergson (Mathilde Tahar)

Aristote combattait sur deux fronts : d’une part contre les matérialistes et les atomistes qui réduisent les phénomènes de la nature à un mécanisme à la fois aveuglément nécessaire et hasardeux ; d’autre part contre les platoniciens qui placent les formes essentielles tels des modèles archétypiques en dehors de la réalité naturelle. De même, Ravaisson affronte deux conceptions erronées de l’art : d’une part, celle qui réduit l’œuvre au reflet de la matière de l’objet, que l’imagination reproductrice du peintre projetterait sur la toile ; d’autre part, celle qui prend pour principe les formes géométriques idéales, comme autant de modèles intelligibles auxquels art et nature participeraient grâce à l’intelligence abstraite de l’artiste. En rupture avec ces deux traditions, et à la manière d’un Léonard fidèle à Aristote, il s’agit pour lui de penser l’art comme transposant dans l’œuvre cette âme des choses et des êtres qui leur est, non pas extérieure, mais bien immanente, et qui, pourtant, est irréductible à leur seule matière. Pour Ravaisson, écrit un Bergson qui pourrait le dire de sa propre vision, «l’art est une métaphysique figurée […], la métaphysique une réflexion sur l’art», «et c’est la même intuition qui fait le philosophe profond et le grand artiste»[39].

Sa thèse, De l’habitude (1838), était déjà fidèle à ce même schéma, puisque l’habitude humaine suppose une volonté de l’esprit qui, peu à peu, et par répétition des mêmes gestes ou des mêmes pensées, devient un quasi automatisme, inscrit de façon peu consciente dans le corps ou la pensée. Dès lors, ne peut-on pas concevoir par analogie la relation de la nature à ses lois apparemment tout automatiques et inconscientes, comme découlant d’un acte, ou plutôt d’un effort de volonté finalisé du dedans, effort qui s’est incarné et comme endormi, sans en être complètement absent, dans des mécanismes élémentaires mais dans lesquels transparaît la finalité dynamique du tout, son âme et sa volonté. Dès lors, «le mécanisme, écrit justement Bergson, ne se suffit pas à lui-même : il ne serait, pour ainsi dire, que le résidu fossilisé d’une activité spirituelle»[40].

Bibliothèque nationale de France.

Les échelons de l’échelle des êtres naturels (scala naturae) seraient alors les étapes d’un réveil de la nature opéré peu à peu à travers des niveaux de plus en plus conscients qui, néanmoins, ne peuvent revenir coïncider absolument avec le principe divin qui est à l’origine de la nature. L’esprit fini ne peut que viser l’esprit infini en tendant vers lui l’effort de son propre dynamisme, sans coïncidence possible avec ce qui a consenti gracieusement à lui donner sens et existence. Mais au fond de la volonté infinie d’expression de soi dans l’autre, gît l’amour de l’exprimé pour celui qui l’exprime, amour qui lui fait la «grâce» de le manifester dans la mise en forme et, pourrait-on dire, la mise en âme de son existence. Savoir dessiner, c’est «avoir le compas dans l’œil», expression attribuée à Léonard et reprise par Ravaisson. Il reprend ailleurs cet éloge de l’œil en le comparant à la main : «ce n’est pas dans l’œil que doit être le compas, c’est dans la main»[41]. Non seulement l’œil, dans le dessin, commande les mouvements de la main, mais l’œil est seul à posséder la saisie du tout de l’objet sur fond de monde, tandis que la main est limitée à la préhension d’un objet fini. L’œil, comme l’esprit, réfléchit l’univers entier : «notre œil, du point de vue particulier où il est placé, concentre du moins, pour ainsi dire, en lui, l’univers»[42]. Mais le «compas» visuel est réglé par le sens de l’harmonie dans le rythme des mouvements essentiels, et celui-ci par l’amour nous portant vers l’âme des choses. Comme les Grecs le soutenaient, il y a une raison intuitive qui dépasse la raison discursive et dont cette dernière ne peut que fournir quelque chose de correspondant, mais jamais d’équivalent. Il en va de même de l’expression «avoir de l’oreille», dans la possibilité de reproduire avec un instrument – sans même avoir appris le solfège – l’harmonie rythmée d’une mélodie. Il faut donc étudier les choses et les êtres où se laisse lire la beauté divine, puisque Dieu est leur donateur aimant originaire. Pour certains dessinateurs, l’étude privilégiée sera celle des animaux, pour d’autres les formes du corps humain, masculin ou féminin. Concernant ce point il faut insister sur l’importance des photographies de statues grecques dont l’introduction systématique fut imposée en suivant les préconisations de Félix Ravaisson dans les écoles et les établissements où l’on enseignait le dessin[43]. Dans un beau dessin se retrouvent les rapports dans lesquels «tout se tient», les artistes de notre temps usant plutôt de l’expression «cela fonctionne», qu’il faut entendre non dans le sens mécanique, mais au sens organique d’une unité des fonctions vitales. Quant à l’imitation qui est la condition de l’invention artistique véritable, elle doit être non pas seulement l’imitation des formes extérieures et de leurs proportions exactes, mais, redisons-le, à travers elles, de la forme intérieure qui les anime et en est le caractère moteur. Goethe avait déjà distingué deux sortes d’imitation, extérieure et intérieure, imitation-copie et imitation-sympathie.

Cette dernière suppose une participation spirituelle de l’artiste à l’âme ou à la forme essentielle des choses qu’il imite. Nous sommes finalement ici très proches de ce que Bergson nommera lui-même «intuition» ou «coïncidence spirituelle ineffable», cette saisie dont sont dotés de façon privilégiée les grands artistes, d’où leur proche parenté avec les philosophes de l’intuition. Le fond de l’esprit est la volonté d’agir, hérité de la nature, mais le fond de la volonté est l’amour et ce dernier est désir d’harmonie et de beauté dans une totalité où les parties sont unies entre elles sous la règle du tout qui «inspire» leur «grâce». C’est ce désir qui, au fond de l’amour, achève de nous faire passer de l’approche esthétique du dessin à ses prolongements métaphysiques selon Ravaisson. Le mot grâce, de par son ambigüité même, signifiant la faveur accordée et le charme émané, nous y aide. L’amour esthétique du gracieux, de la charmante ligne sinueuse ou de la ligne mélodique musicale, est l’amour de la forme gracieuse qu’elle révèle : «l’action créatrice se révèle […] non pas tant encore par la beauté que par la grâce dont un poète a dit : plus belle encore que la beauté»[44].

C’est l’amour de l’harmonie que Dieu fait émaner gracieusement lui aussi, lui d’abord, de son infinité dans la nature. Les choses belles sont en quelque sorte dépositaires, de par la grâce d’une faveur divine accordée, d’une relation d’amour avec elles-mêmes en chacune de leurs gracieuses parties. Ainsi peut-on dire que les deux sens du mot grâce, la grâce esthétique et la grâce théologique, n’en font finalement qu’un, comme l’a remarqué Henri Bergson. Laissons-lui donc enfin la parole : «pour celui qui contemple l’univers avec des yeux d’artiste, c’est la grâce qui se lit à travers la beauté, et c’est la bonté qui transparaît sous la grâce»[45].

[1] F. Ravaisson (1813-1900), éminent philosophe spiritualiste du dix-neuvième siècle, l’un des maîtres directs d’Henri Bergson. Œuvres majeures : Essai sur la métaphysique d’Aristote, 1837, De l’habitude, 1838, Rapport sur la philosophie en France, 1867, Article «Dessin», Dictionnaire pédagogique et d’instruction primaire, DP,I, Paris, Librairie Hachette, 1887 (en ligne), Testament philosophique, posthume, Paris, Éd. Boivin,1933, L’art et les mystères grecs, textes choisis et présenté par D. Janicaud, Paris, posthume, Éd. de L’Herne, 1985.

[2] H. Bergson, La vie et l’œuvre de Ravaisson (1904), réédité dans La pensée et le mouvant, 35e édition, Paris, Éd. PUF, 1960, p.277.

[3] F. Ravaisson, Article «Dessin», Dictionnaire pédagogique et d’instruction primaire, DP,I, éd.cit.

[4] F. Ravaisson, article cité, en ligne, p.2.

[5] Ibidem.

[6] Ibidem.

[7] Ibidem, p.3.

[8] Ibidem.

[9] Ibidem.

[10] F. Ravaisson, Essai sur la métaphysique d’Aristote, I, 1837, II, 1846.

[11] F. Ravaisson, Testament philosophique, posthume, Paris, Éd. Boivin,1933, p.81.

[12] Ibidem, p.4.

[13] Ibidem.

[14] L’influence de Schelling sur Ravaisson, au détriment de celle de Hegel, est indéniable : transmise initialement par Victor Cousin, et approfondie ultérieurement par ses relations avec le philosophe allemand, elle gardera toute sa force jusqu’au terme de la vie et de l’œuvre du philosophe français.

[15] Cf. J-F. Courtine, «Les relations de Ravaisson et de Schelling», in La réception de la philosophie allemande en France aux XIXème et au XXème siècles, (dir. J. Quillien), Lille, Éd. PUL, 1994, pp.111-134. Cf. également l’article de synthèse de L. Fedi, «Schelling en France au XIXème siècle», in Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, n°43, 2018, pp.13-80.

[16] H. Bergson, La vie et l’œuvre de Ravaisson (1904), réédité dans La pensée et le mouvant, 35e édition, Paris, Éd. PUF, 1960, p.262.

[17] On peut, à cette condition, rapprocher Platon et Hegel.

[18] Ibidem.

[19] Ibidem.

[20] G. Moreau, Écrits sur l’art, II, Théorie et critique d’art, Paris, Éd. P. Cooke, 2002, p.242.

[21] Ibidem, p.6. Le terme renvoie significativement à l’art de découper les bêtes après dépeçage et à l’art de tailler à angle droit.

[22] Ibidem, p.7.

[23] Ibidem.

[24] E. Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie, I, 1913, trad. P. Ricoeur, Paris, Éd. Gallimard, Collect. Tel, §70, §73 et § 74.

[25] Traités (Traité du paysage), 1939, rééd. Paris, Éd. Grasset, 1958.

[26] F. Ravaisson, op.cit., ibidem.

[27] Ibidem, p.8.

[28] Cité par Ravaisson, ibidem.

[29] Cf. Cl. Marin, «Ravaisson, une philosophie du rythme», in Cahiers philosophiques, 2012, n°129, pp.43-56.

[30] L. de Vinci Le traité de la peinture, § 131, Paris, Éd. Jean de Bonnot, 2005, p.73.

[31] Il s’agit du peintre Jean Broc (1771-1850), élève de David, dont l’un des tableaux les plus célèbres est La mort d’Hyacinthe (1801). Ravaisson, devenu peintre amateur sous le pseudonyme de Félix Laché, exposa des portraits qui furent très remarqués. Ingres l’en félicita comme le rappelle Bergson dans sa notice, La vie et l’œuvre de Ravaisson. Il existe aussi des dessins et des croquis conservés à la Bibliothèque nationale de France. Nous extrayons les images de ses œuvres de Tullio Vola, The serpentine Life of Félix Ravaisson. Art, Drawing, Scholarship, and Philsophy, Berlin, Akademie Verlag, 2012, en ligne.

[32] F. Ravaisson, art.cit., p.7.

[33] Goethe, Simple imitation de la nature, manière et style (1789), trad. Schaeffer, in Goethe, Écrits sur l’art, Paris, GF-Flammarion, 1996, p. 82-87. Sur la postérité de cette distinction dans la pensée et les arts romantiques, cf. notre ouvrage La philosophie romantique allemande, Paris, Éd. Vrin, 2013, pp.94-96.

[34] Bergson cite le Traité de la peinture, op.cit., p.264.

[35] H. Bergson, op.cit., p.265.

[36] Ibidem.

[37] Ibidem. Cette reprise du terme biranien d’«effort» est aussi caractéristique de la pensée bergsonienne de la nature.

[38] D. Janicaud, Ravaisson et la métaphysique, Paris, Éd. Vrin,1997, p.53.

[39] H. Bergson, op.cit., p.266.

[40] H. Bergson, op.cit., p.267.

[41] F. Ravaisson, «Léonard de Vinci et l’enseignement du dessin», in L’art et les mystères grecs, éd.cit.,p.43.

[42] Ibidem, p.39. Cf. Cl. Marin, «L’œil et la main : la « métaphysique du toucher » dans la philosophie française de Ravaisson à Derrida», in Les Études philosophiques, n°1, 2003, pp.99-112.

[43] Cf. l’article de Mouna Mekouar, «Étudier ou rêver l’antique. F. Ravaisson et la reproduction de la statuaire antique», in Images Re-vues, I, 2005, en ligne.

[44] F. Ravaisson, Testament philosophique, éd.cit., p.8. Cf. La Fontaine : «Ni la grâce plus belle encore que la beauté», Adonis.

[45] H. Bergson, op.cit., p.280.

Agrégé et docteur d’Etat, André Stanguennec est professeur émérite de Philosophie à l’Université de Nantes, où il a enseigné de 1969 à 2007 et appartient au Centre CAPHI. Président de la Société nantaise de Philosophie, spécialiste de l’idéalisme allemand et penseur d’une herméneutique contemporaine, il a dernièrement publié Novalis-Mallarmé. Une confrontation (Éd. Honoré Champion, 2020).

Commentaires

[…] De la ligne gracieuse à la grâce divine : la conception du dessin de Félix Ravaisson (André Stanguennec) […]

par iPhilo » L’Édito : «Décroissance heureuse à l’horizon ?» - le 2 mars, 2021

[…] aussi : De la ligne gracieuse à la grâce divine : la conception du dessin de Félix Ravaisson (André […]

par iPhilo » Trois paradoxes philosophiques de la peinture - le 13 avril, 2021

Laissez un commentaire