Schopenhauer : absurdité de vivre et neurasthénie métaphysique

ANALYSE : La plupart des philosophes développent une morale ou une conception du bonheur qui donne un sens à notre existence. Ils nous expliquent pourquoi nous existons – pourquoi au double sens du mot : pour quelle raison et dans quel but. Schopenhauer fait sur ce point figure d’exception, puisqu’il affirme qu’il ne faut pas «attendre de lui des raisons de vivre». Aurons-nous le courage de nous confronter à sa métaphysique et à ce que représente, pour nous, le simple fait de vivre ?

Docteur en philosophie, Sylvain Portier est professeur de lycée en Loire-Atlantique, conférencier et rédacteur en chef d’iPhilo. Il a notamment publié Fichte, philosophe du Non-Moi (Éd. L’Harmattan, 2011), Philosophie, les bons plans (Éd. Ellipses, 2016) et Philosophie, contrôle continu (Éd. Ellipses, 2014 et 2020). Il a réalisé des conférences pour les Éditions M-Éditer. Un compte philosophique Instagram peut être suivi, ainsi qu’une chaîne YouTube.

Une sombre biographie

C’est le 26 février 1788 qu’Arthur Schopenhauer naît, à Dantzig, au sein d’une famille bourgeoise d’ascendance hollandaise. En 1793, ses parents, sa sœur et lui fuient l’occupation prussienne et vont s’installer à Hambourg. Son père le destine à être commerçant. Jeune, il étudie donc le commerce, mais aussi la médecine, l’astronomie, la physique, la philosophie et les lettres classiques. On trouve d’ailleurs dans ses textes de nombreuses références aux figures littéraires antiques et aux moralistes français. Sous l’impulsion de son père, il réalise de nombreux voyages. Mais ce dernier se suicide quand Arthur est encore jeune. Très affecté par ce drame, il s’éloigne de sa mère, qu’il considère en grande partie responsable de ce drame, par son manque de présence et d’affection.

Il achève ses études en 1813 et l’on sait qu’il a eu l’occasion d’assister à des cours de Fichte, de Schleiermacher, ainsi que de rencontrer Goethe. À l’Université de Iéna, il soutient sa Thèse sur la philosophie de Kant, qui est alors déjà l’auteur dont il s’inspire le plus et auquel il s’oppose : De la quadruple racine du principe de raison suffisante. Il part à Dresde pour rédiger, sur la base de ce travail, ce qui sera son ouvrage majeur, et dont il réécrira plusieurs versions : Le Monde comme volonté et comme représentation (Die Welt als Wille und Vorstellung). Celui-ci est fortement influencé par le panthéisme, mais aussi par la pensée hindoue, qu’il découvre grâce à l’orientaliste Friedrich Majet et à la lecture des Upanishads. Il enseigne ensuite la philosophie à Berlin, mais n’y rencontre pas un grand succès et reste dans l’ombre des idéalistes allemands, notamment Hegel. Il estime que le monde est composé «pour les cinq sixièmes au moins, de coquins, de fous et d’imbéciles», et ne cultive pas de véritables amitiés dans les villes dans lesquelles il vit, n’aimant travailler et faire des promenades qu’en solitaire. Sa personnalité associable, machiste et acariâtre, le style littéraire très différent de celui de son époque, d’ailleurs parfois provocateur, ainsi que les thèses pessimistes et nihilistes qu’il défend n’ont guère contribué à son succès. Il n’obtient de notoriété que très tardivement. Au bout de seulement six mois d’enseignement à Berlin, il est d’ailleurs contraint de démissionner, faute d’étudiants. Il est en revanche récompensé, en 1839, par la Société royale de Norvège pour son Essai sur le libre arbitre.

Il passe les dernières années de sa vie à Francfort, dans la solitude, et se consacre à des ouvrages sur la Nature, l’éthique ou la sagesse, notamment les Parerga et Paralipomena et les Aphorismes sur la sagesse dans la vie (en 1851), ainsi qu’une ultime version du Monde (en 1844). Cette pensée influencera notamment Wagner, qui reprendra plusieurs de ses idées concernant l’existence humaine et l’art dans sa propre œuvre dramatique. De même, Nietzsche sera fasciné par la noirceur et la précision de cette œuvre et c’est après l’avoir lu qu’il décidera de construire, en continuité et en rupture avec ce nihilisme, sa propre philosophie, à la fois tragique et joyeuse.

N’ayant eu ni épouse ni enfants, son seul authentique compagnon fut son chien, un grand caniche blanc pour lequel il éprouva beaucoup d’affection et de compassion. Étant l’un des premiers penseurs européens à étudier l’hindouisme et le bouddhisme, il lui donna le nom de Atma, qui signifie âme en sanskrit. Il aurait d’ailleurs dénommé ainsi chacun de ses chiens, probablement en référence à l’idée, sérieuse ou poétique, d’une transmigration des âmes. Il décède le 21 septembre 1860 et le dernier de ces caniches devint son légataire principal, le reste de sa fortune étant allouée à sa gouvernante, qui fut chargée de s’occuper de l’animal.

Un monde présenté sous un voile

Schopenhauer affirme que l’homme est «un animal métaphysique» dans la mesure où il est capable de s’interroger sur le sens de sa propre existence, sur l’origine du monde ou encore sur la nature des valeurs qui doivent le guider. La particularité de Schopenhauer est que s’il considère comme de nombreux autres philosophes que l’homme est capable de s’interroger sur ce sens, la réponse à cette question étant précisément selon lui que l’existence est un pur non-sens.

On retrouve chez lui une idée proche du bouddhisme, du Voile de Maya : cette déesse, qui est à la fois créatrice du monde et celle qui le recouvre d’une étoffe, nous donnerait l’illusion que le monde est composé de multiples éléments distincts alors qu’il ne forme en vérité qu’un tout unique. Toute la sagesse bouddhique repose alors sur notre capacité à le comprendre par la réflexion et à le vivre par la méditation. Ainsi, pour lui, les choses ne sont pas objectivement chaudes ou froides, dures ou molles, rouges ou vertes, etc., mais ne le sont que subjectivement. De même, elles ne sont pas objectivement dans l’espace et dans le temps, mais ces formes de la sensibilité nous sont indispensables pour percevoir quoi que ce soit, de sorte qu’il nous est même impossible d’imaginer un être dont l’existence ne serait ni spatiale ni temporelle. C’est en ce sens que le sujet est qualifié par Kant de transcendantal : nous n’avons aucun moyen de savoir si ce que nous percevons est bel et bien la réalité, puisqu’il nous est impossible de sortir de notre représentation du monde que nous construisons sans nous en rendre compte, et de la comparer au monde tel qu’il est vraiment.

Ouvrage disponible en format Livre’L (PDF) sur le site des Éditions M-Éditer

Mais Schopenhauer va plus loin, insistant sur le fait que, si nous ne connaissons pas le monde tel qu’il est, nous ne nous connaissons donc pas non plus objectivement nous-mêmes, puisque nous appartenons à ce monde. C’est en ce sens que nombre de commentateurs ont vu en lui un précurseur des théories de l’inconscient que l’on trouve chez Nietzsche et en psychanalyse. Si nous savons en effet que nous sommes, nous ne savons peut-être pas pour autant qui nous sommes, ce que nous sommes, et ce qui se passe véritablement en nous, tant dans notre esprit que dans notre corps. Nous ne savons pas ce qui se passe concrètement dans notre corps, dans nos organes, et nous découvrons trop tard les maladies (donc d’autres corps) qui nous affectent. De plus, ce qui nous guide dans nos choix dépend en grande partie des tendances de notre corps. En avons-nous réellement conscience ? Si ma passion est l’équitation, si je préfère les femmes aux hommes et les petites brunes aux grandes blondes, si j’apprécie davantage les paysages de montagne à ceux du désert, si je suis sensible à la souffrance des autres ou n’en ai cure, si j’ai peur du vide, ou suis indifférent à la musique classique mais subjugué par l’art conceptuel ou la beauté des chauves-souris… sais-je pourquoi, intimement ? L’on dira tout simplement que c’est comme ça, que c’est dans ma nature. Expressions aussi simples que rassurantes, mais tout à fait insuffisantes pour un intellectuel, qu’il soit philosophe, psychologue ou sociologue, et qui se cesse d’embêter ces pauvres consciences bienveillantes qui ne veulent pas même se poser la question : mais pourquoi ?

Lire aussi : Spinoza : liberté et déterminisme (Eric Delassus)

Pourquoi est-ce que je veux ce que je veux ? Parce que c’est l’éducation de l’individu ? Cela peut être pertinent dans le cas d’exemples tels que la beauté ou l’art. Mais plusieurs enfants éduqués de façon identique n’auront pas la même sensibilité, sans compter que celle-ci pourra évoluer au cours de la vie – ce qui exclut l’idée selon laquelle cette sensibilité serait dans sa nature. Pourquoi ne nous demandons-nous presque jamais pourquoi nous voulons ce que nous voulons ? Cette idée d’une fuite de soi, des causes qui nous poussent à vouloir (en général, et telle ou telle chose en particulier), nous la retrouvons d’ailleurs chez d’autres penseurs, notamment Freud, qui développe en ce sens sa théorie du refoulement En vérité, il n’y a aucune raison de croire en autre chose qu’en un déterminisme absolu du monde, qui fait que tout y advient de la seule et unique manière dont il pouvait rationnellement et physiquement advenir. Aussi ne devrions-nous pas nous enorgueillir de notre prétendu libre-arbitre, puisque celui-ci n’est en vérité qu’une croyance illusoire qui nous fait supposer que nous sommes nous-mêmes à l’origine de nos choix, alors que nous ne sommes qu’un minuscule maillon de la grande chaîne causale du monde.

La conséquence de cette théorie de l’inconscient est que la liberté est un mirage. Schopenhauer développe ce point dans Le Monde comme dans son Essai sur le libre arbitre : les êtres inanimés sont déterminés par les lois de la Nature et les forces physiques qui s’exercent sur eux, et les animaux par leur instinct et divers automatismes biologiques. Les hommes, quant à eux, se croient libres, alors que ce sont en vérité des forces inconscientes qui s’exercent sur eux et les font désirer ou choisir telle ou telle chose. Schopenhauer s’accorderait bien ici avec Spinoza, lorsqu’il explique dans son Éthique que ce que nous nommons hasard et liberté ne sont que des noms qui nous renvoient à notre propre ignorance des rapports de cause à effet qui s’exercent dans le monde ou en nous-mêmes.

Quel espoir face à l’absurde, à la souffrance et à l’ennui ?

Schopenhauer donne le nom de «Volonté» (Wille) ou de «Vouloir-Vivre» (Wille zum Leben) à une force qui dirige toute chose, qui est universelle, éternelle et indestructible. Elle est le fondement même de sa métaphysique de la neurasthénie qui commence par constater que les manifestations du monde, que ce soit la résistance du caillou, le mouvement de la plante, l’instinct de l’animal, ou encore le souhait ou la volonté au sens courant des termes (qui ne concernent que l’homme), ne sont donc que diverses expressions physiques, parfois inconscientes, d’une «Volonté» d’ordre métaphysique. Seul l’homme, que Schopenhauer qualifie pour cette raison d’ «animal métaphysique», est véritablement conscient du fait qu’il existe et qu’il désire. Mais tout être veut au sens large du terme, c’est-à-dire tout être tend naturellement vers des buts, ne serait-ce que ce but primordial : continuer d’être, voire se développer. Les animaux et même les végétaux les plus simples y tendent chaque jour, de façon aussi évidente qu’inexorable.

Le Vouloir schopenhauerien convient ainsi bien avec l’étymologie du mot français désir, desiderare : des désidératas sont des souhaits qui, souvent, nous tourmentent. Mais, plus fondamentalement, le terme désir renvoie à Sidus, une étoile disparue du ciel selon la mythologie grecque, qui évoque donc l’idée d’une nostalgie, d’une perte définitive, d’une plénitude qu’il est (désormais ou depuis toujours) impossible d’atteindre. Dans le Gorgias, Platon insistait déjà sur ce caractère insatiable, en comparant le désir au tonneau percé que, selon la mythologie des Grecs anciens, les Danaïdes furent condamnées à remplir éternellement. Aussi n’est-ce qu’avec cette mélancolie que l’on trouve dans les œuvres de Pascal ou de Kierkegaard qu’il est possible, aux yeux de Schopenhauer, de décrire l’existence.

L’absurdité de notre existence fait que nous sommes face à une double aporie : si vivre c’est vouloir, nous ne pouvons qu’être tourmentés ; mais si nous cessons de vouloir, nous tombons dans un ennui qui nous rend à son tour malheureux. Telle semble donc être la conclusion que nous devons accepter : il n’y a pas la moindre manière de faire taire le Vouloir, ni de faire en sorte que la douleur de vivre et l’ennui puissent être durablement évités. À l’échelle de l’humanité, peu de personnes peuvent d’ailleurs se targuer d’avoir éprouvé durant leur existence bien plus de moments de plaisirs que de moments de peine et d’ennui additionnés. Le plaisir n’est donc que l’exception, et sans doute un leurre qui permet à l’individu et à l’espèce humaine de continuer à vivre, en se disant que l’existence vaut tout de même la peine d’être vécue. Même si cela peut paraître étonnant et démesurément pessimiste, Schopenhauer insiste par ailleurs sur le caractère négatif du plaisir : ce que nous ressentons le plus, c’est le manque, la privation, non pas son comblement. Comme l’écrit Schopenhauer dans Le Monde, «nous ressentons la douleur mais non l’absence de douleur ; le souci, mais non l’absence de souci ; la crainte, mais non la sécurité».

Lire aussi : Le paradoxe du plaisir (Guillaume Morano)

Ainsi, être en bonne santé nous semble normal, tandis que la maladie est ressentie avec intensité, et nous nous souvenons généralement davantage des moments pénibles ou traumatisants de notre vie que des périodes de bien-être. Dans des religions telles que le christianisme, cette souffrance est justifiée, par exemple parce qu’elle est le résultat d’un péché originel et peut être rédemptrice. Mais elle devient insupportable si elle est, avec l’ennui, ce qui caractérise majoritairement la vie ici-bas, sans justification métaphysique. Nous pouvons au mieux relativiser notre malheur en le comparant à ceux que nous avons déjà vécus, que nous pourrions éprouvés ou que les autres doivent endurer, mais ce n’est là qu’une pâle consolation, mais ce constat ne fait que souligner cette dure vérité : si l’Au-delà n’existe pas, la souffrance est bel et bien «le fond de toute vie», sa racine métaphysique, tant chez les humains que chez les animaux.

Dans ce cas, le suicide ne serait-il pas une solution ? C’est en effet là l’argument critique que l’on adresse à Schopenhauer. Non, et pour au moins cinq raisons dont chacune est à elle seule suffisante : 1) Comme notre auteur l’explique, la mort n’est qu’une illusion de libération car la décomposition physique de l’individu engendre à son tour la naissance de multiples autres organismes. À proprement parler, la mort (qu’elle soit ou non volontaire) est donc un recommencement plus qu’une fin. 2) Nous ne pouvons pas totalement exclure que nous nous réincarnions, et dans les croyances en la métempsychose (à laquelle Schopenhauer, nous le disions, s’est fortement intéressé) le suicide est parfois condamnable, ce qui risque de nous faire vivre une nouvelle vie, humaine ou animale, encore plus ennuyeuse et douloureuse que celle que nous cherchions à fuir. 3) Le fait que tel individu se donne la mort pourra être un soulagement égoïste, mais ne remettra pas en cause l’ensemble du tableau dépeint par Schopenhauer au sujet du monde et de l’humanité en général. 4) Ce geste est alors vécu comme un acte de libération et de liberté mais, au regard de ce que nous disions sur l’illusion du libre-arbitre, il est probable que des causes inconscientes en soient à l’origine, de sorte que c’est encore le Vouloir-Vivre qui, paradoxalement, nous pousse à nous suicider. 5) Cette défiance envers la Volonté est un aveu d’échec, puisqu’elle revient à dire que le caractère douloureux et absurde de l’existence est insupportable pour nous. Aussi le grand vainqueur qui ressort de ce conflit entre le sujet conscient de son malheur et la Volonté qui en est la cause est-il donc bien, une fois encore… la Volonté.

Lire aussi : La philosophie, méditation de la mort ou de la vie ? (Eric Delassus)

Quel espoir d’être heureux nous reste-t-il finalement ? Selon Schopenhauer, il en demeure deux, qui ne nous permettent toutefois que de rares et brefs moments de répit face à cette neurasthénie métaphysique. Le premier d’entre eux est la compassion, ce sentiment qu’il met au «fondement de la morale», selon le titre même de l’essai qu’il proposa à la Société Royale des Sciences du Danemark. Il reconnaît explicitement qu’il reprend sur ce point l’analyse de la pitié développée par Rousseau dans son Émile. Le mot de compassion provient du latin cum patum, qui signifie souffrir avec : lorsque je compatis au désarroi d’autrui ou à celui d’un animal, je me mets littéralement à sa place et souffre pour ainsi dire autant que lui. Par cette expérience, le Voile de Maya qui me pousse à croire que les êtres sont distincts les uns des autres se déchire brutalement et je prends conscience que le monde ne forme qu’un seul et même tout. Je ne suis plus alors dans une situation égoïste, dans laquelle je cherche simplement à accomplir mes désirs, mais dans une neutralisation du Vouloir.

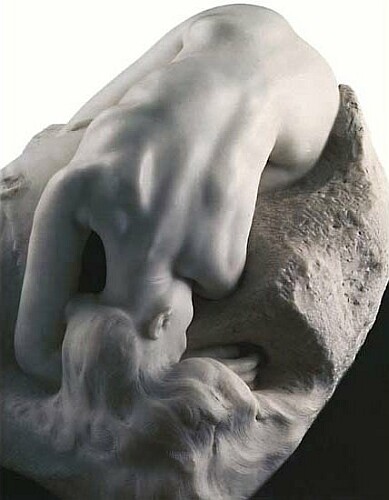

L’autre espoir dont nous parlions afin de nuancer ce nihilisme n’est pas éthique mais esthétique. Les deux sont d’ailleurs comparables puisque, comme le soulignaient déjà les Grecs anciens, non seulement l’art peut cultiver notre bonté intérieure et notre empathie envers les autres, mais se comporter ainsi, en homme de bien, est quelque chose de beau. De plus, la vertu, la sensibilité esthétique et le génie artistique ont en commun le fait qu’ils ne s’apprennent pas par imitation ou par instruction : ce sont des pouvoirs innés chez les hommes (rares, dans le cas du génie), dont certains sont malheureusement dénués. Comme il est écrit dans Le Monde, «la vertu ne s’apprend pas, non plus que le génie», de sorte que nous serions «bien fous si nous comptions sur nos systèmes de morale pour faire des hommes vertueux et nobles, des saints ; autant compter sur l’esthétique pour créer des poètes, des statuaires et des musiciens». En quoi consiste exactement ce salut qu’il serait possible d’atteindre, certes ponctuellement, par l’esthétique ? Selon Schopenhauer, la création et la contemplation de ce que l’on juge beau présentent un aspect désintéressé et purement spirituel, de sorte que l’art donne un répit dans sa lutte avec le désir et cette contemplation permet de pénétrer dans un univers de pur plaisir. Mais les longues descriptions du plaisir esthétique développées dans la dernière partie du Monde n’en sont pas moins négatives – comme toujours chez Schopenhauer – puisqu’elles consistent surtout à insister sur l’absence temporaire de troubles et de désirs que permet la parenthèse enchantée de la contemplation de la beauté.

Tel est le pathos de la vie, à la fois au sens de souffrance et de pathétique, ridicule, qui conduit, comme nous le disions, à une neurasthénie dont Schopenhauer propose, non pas une phénoménologie, mais une métaphysique. Son système de pensée peut ainsi être considéré à la fois comme une métaphysique de la neurasthénie et une neurasthénie métaphysique, particulièrement bien argumenté et exemplifié. Cela nous semble intéressant d’un point de vue psychanalytique car, dans la seconde topique freudienne, «le Moi» est la partie consciente du sujet qui cherche à se protéger des souffrances et des tensions produites par les relations sociales. C’est dans ce but qu’il développe inconsciemment des mécanismes d’auto-défense tels que «la sublimation», par laquelle il parvient à exprimer sa libido en la faisant dériver vers d’autres domaines que la sexualité et la violence, plus accessibles et socialement plus acceptables, comme les activités physiques (ex : le sport), manuelles (ex : le bricolage), artistiques (ex : la peinture) ou intellectuelles (ex : la métaphysique). Lorsque cela n’est pas possible, l’individu tend vers la névrose ou l’autodestruction, comme dans les cas de l’alcoolisme et des tendances suicidaires. En ce sens, l’on peut voir dans la métaphysique neurasthénique de Schopenhauer la manière dont celui-ci est précisément parvenu à sublimer sa propre neurasthénie et à éviter de se donner la mort, comme l’avait fait son propre père.

Lire aussi : Nietzsche, homme malade et enfant joueur (Sylvain Portier)

L’on retrouvera notamment chez Freud et Nietzsche cette puissante entreprise d’annihilation des espoirs religieux, des idéaux moraux ou politiques, de la notion même de progrès historique, ou encore de l’Amour, qui n’est lui aussi que la «sublimation inconsciente» de l’instinct sexuel. Mais, si les notions (éponymes) de «généalogie de la morale», de «crépuscule des idoles» ou «Volonté de puissance» n’auraient sans doute jamais pu émerger dans l’esprit de Nietzsche sans l’influence schopenhauerienne, celui-ci, partant du même diagnostic nihiliste que son maître à penser, en refusera les conclusions posologiques. En tant que «médecin de la culture», il proposera au contraire une philosophie de «l’affirmation de la vie», précisément parce qu’elle est essentiellement souffrance et non-sens. L’ironie de l’Histoire veut donc que le plus neurasthénique des métaphysiciens ait engendré l’une pensées les plus vaillante, dansante et joueuse qui soit.

Docteur en philosophie, Sylvain Portier est professeur de lycée en Loire-Atlantique, conférencier et rédacteur en chef d'iPhilo. Il a par exemple publié Fichte, philosophe du Non-Moi (Éd. L’Harmattan, 2011), Philosophie, contrôle continu (Éd. Ellipses, 2020), Vingt philosophes incontournables (Éd. Ellipses, 2021) et Philoophie en fiches - Terminale (Éd. Ellipses, 2022), et a réalisé plusieurs conférences, notamment pour les Éditions M-Éditer.

Commentaires

[…] aussi : Schopenhauer : absurdité de vivre et neurasthénie métaphysique (Sylvain […]

par iPhilo » Vivre ou mourir, tout est là ? - le 18 septembre, 2022

Laissez un commentaire