Y a-t-il un art de vivre ?

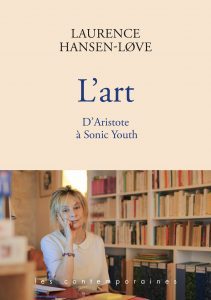

BONNES FEUILLES : Nous publions un passage du livre collectif Art. D’Aristote à Sonic Youth dirigé par Laurence Hansen-Löve. Avec cet ouvrage, qui propose une anthologie des plus beaux textes philosophiques sur l’art ainsi que des réflexions plus contemporaines, la philosophe bien connue des lecteurs d’iPhilo lance aux éditions Belin une nouvelle collection, « Les Contemporaines », qui « donne la parole aux femmes qui veulent penser le monde d’aujourd’hui ». Dans cet extrait, Emmeline Renard note que les recettes, les manuels et les guides en matière d’art de vivre abondent en préceptes. Mais y a-t-il un art de vivre tel qu’on ne puisse pas le réduire ni à un conformisme, ni l’élever à une posture de dandy ?

Emmeline Renard est professeur certifiée de Philosophie au lycée Paul Valéry à Paris. Elle a contribué à l’ouvrage Art. D’Aristote à Sonic Youth qui vient de paraître chez Belin dans la nouvelle collection « Les Contemporaines » dirigée par Laurence Hansen-Löve.

«La philosophie est comme la musique, qui existe si peu, dont on se passe si facilement : sans elle il manquerait quelque chose, bien qu’on ne puisse dire quoi. […] On peut, après tout, vivre sans le je-ne-sais-quoi, comme on peut vivre sans philosophie, sans musique, sans joie et sans amour. Mais pas si bien.»

Vladimir Jankélévitch (1)

n

L’art de vivre, s’il recouvre de nombreux usages, renvoie toujours à la décision de ne pas se laisser aller à vivre mais de conduire nos vies selon un ensemble de représentations, de règles, de pratiques ; c’est envisager l’art, en un sens très général, comme régnant sur nos vies et produisant une esthétisation de nos existences, y compris dans ce qu’elles ont de plus trivial. Lorsque nous évoquons, par exemple, l’art de vivre à la française, c’est pour en vanter les raffinements et les plaisirs : sa gastronomie, ses jardins, une certaine mise en scène de soi qui va de la tenue vestimentaire à la tenue de son intérieur, en passant par la façon d’occuper ses journées, promettent d’expérimenter une existence savoureuse. «Art de vivre» est aussi le nom d’un centre commercial à Éragny, où les consommateurs désireux d’acquérir de nouvelles modalités d’existence déambulent parmi les boutiques destinées à satisfaire leurs «envies shopping» souvent conditionnées par les rubriques «art de vivre» des magazines qui regorgent d’astuces et de conseils pour décorer sa maison, recevoir ses amis ou choisir un cours de yoga pour prendre soin de soi… Enfin, les produits packagés, les vêtements aux logos stylisés, «les corps bodybuildés, remodelés ou rajeunis par la chirurgie plastique, les visages maquillés, traités ou liftés, […] le cadre de vie meublé des inventions du design, […] la nourriture “mix” dans des assiettes décorées d’éclaboussures artistiques (2)» semblent naître d’une même exigence : transfigurer, par le moyen d’un art, les contraintes organiques de la vie et ainsi produire cette vie selon des formes esthétiques.

L’art de vivre, s’il recouvre de nombreux usages, renvoie toujours à la décision de ne pas se laisser aller à vivre mais de conduire nos vies selon un ensemble de représentations, de règles, de pratiques ; c’est envisager l’art, en un sens très général, comme régnant sur nos vies et produisant une esthétisation de nos existences, y compris dans ce qu’elles ont de plus trivial. Lorsque nous évoquons, par exemple, l’art de vivre à la française, c’est pour en vanter les raffinements et les plaisirs : sa gastronomie, ses jardins, une certaine mise en scène de soi qui va de la tenue vestimentaire à la tenue de son intérieur, en passant par la façon d’occuper ses journées, promettent d’expérimenter une existence savoureuse. «Art de vivre» est aussi le nom d’un centre commercial à Éragny, où les consommateurs désireux d’acquérir de nouvelles modalités d’existence déambulent parmi les boutiques destinées à satisfaire leurs «envies shopping» souvent conditionnées par les rubriques «art de vivre» des magazines qui regorgent d’astuces et de conseils pour décorer sa maison, recevoir ses amis ou choisir un cours de yoga pour prendre soin de soi… Enfin, les produits packagés, les vêtements aux logos stylisés, «les corps bodybuildés, remodelés ou rajeunis par la chirurgie plastique, les visages maquillés, traités ou liftés, […] le cadre de vie meublé des inventions du design, […] la nourriture “mix” dans des assiettes décorées d’éclaboussures artistiques (2)» semblent naître d’une même exigence : transfigurer, par le moyen d’un art, les contraintes organiques de la vie et ainsi produire cette vie selon des formes esthétiques.

Mais quelle est cette vie, ou plutôt que vaut-elle ainsi livrée aux cadences de la mode et aux caprices du marché ? Nous prenons la pose et dissimulons sous des styles, des attitudes et des comportements empruntés, une vie à laquelle nous sommes, paradoxalement, inattentifs. Le risque que pointe sévèrement Richard Shusterman, c’est que nous ne soyons plus que «soumis aux oscillations des notions d’épanouissement et de satisfaction du moi – soumis aux plus en vogue d’entre elles –, sans même posséder un moi stable à enrichir (3)». Socrate reprochait déjà à Calliclès de ne pas suffisamment se soucier de ce qui est important : être maître de soi, prendre soin de son âme… L’enjeu était de savoir comment s’y prendre pour vivre. C’est toujours la même question. Les recettes, les manuels et les guides sont omniprésents, ils abondent en préceptes, commandements et modèles séduisants qui imposent des styles auxquels «librement» nous consentons, que «librement» nous consommons. Mais y a-t-il un art de vivre tel qu’on ne puisse pas le réduire ni à un conformisme, ni l’élever à une posture de dandy ? Tel qu’il ne produise pas simplement des existences standardisées ou conformes, mais permette de structurer esthétiquement, voire éthiquement, nos vies ? Nous allons donc nous attacher à examiner le lien entre l’art et la vie, lien abondamment réfléchi et commenté par les artistes et les philosophes, à partir de la question de savoir s’il y a un art de vivre.

Lire aussi – L’art de la madeleine (Charles Perragin)

Poser la question, c’est présupposer que vivre ne va pas de soi. Pourtant, vivre, cela va tout seul, sans qu’on ait vraiment besoin d’y prendre une part très active, en tout cas sans y mettre d’art, simplement en se laissant aller à suivre une impulsion initiale et les rails d’une situation sociale, d’un ancrage historique, en répétant les gestes nécessaires au maintien des fonctions vitales. Comme le souligne Paul Valéry, «nous pourrions ne mener qu’une vie strictement occupée du soin de notre machine à vivre, parfaitement indifférents ou insensibles à tout ce qui ne joue aucun rôle dans les cycles de transformation qui composent notre fonctionnement organique (4)», ne nous souciant que de nos besoins physiologiques. Mais bien que la «machine à vivre» n’exige que des actes propres à maintenir les fonctions de l’organisme, ce sont toujours des actes codifiés, transmis, hérités. Vivre n’est donc pas si rigoureusement naturel ni immédiat et la vie s’actualise toujours dans des formes artificielles produites par une technique, un travail, une tradition. En effet, précise Paul Valéry, «l’homme est cet animal singulier qui se regarde vivre, qui se donne une valeur, et qui place toute cette valeur qu’il lui plaît de se donner dans l’importance qu’il attache à des perceptions inutiles et à des actes sans conséquence physique vitale (5)». En somme, la vie ne se donne jamais brute et nous pouvons reprendre le terme forgé par Montaigne pour désigner l’intervention de l’art dans la transformation de la nature (6) : la vie est toujours «artialisée».

Si l’on considère par exemple le seul acte de manger, on voit bien qu’il se ritualise toujours et s’accomplit selon des médiations qui sont celles de la culture et vont bien au-delà de la seule satisfaction d’un besoin vital : choix et préparation des aliments, mise en scène codifiée du moment du repas, etc. Les travaux des anthropologues et des sociologues nous en fournissent de nombreux exemples mais je me référerai ici à Kant pour qui «la forme de bien-être qui paraît s’accorder le mieux avec l’humanité est un bon repas en bonne compagnie (et autant que possible variée) (7)». Ce qui apparaît d’abord comme une proposition ouvertement hédoniste et assez éloignée de ce que nous savons du mode de vie austère du philosophe de Königsberg, s’accompagne de précisions qui placent ces rencontres sous les auspices de l’art : le groupe de convives doit être «constitué d’hommes de goût (réunis avec élégance)» et leur nombre ne doit pas être inférieur à celui «des Grâces et ne pas excéder celui des Muses». D’ailleurs, ce petit groupe ne se réunit pas tant pour «chercher la satisfaction physique (chacun peut la trouver seul), mais le plaisir social dont chaque individu doit sembler n’être que le véhicule». C’est pourquoi il est important d’y mettre les formes, la satisfaction du besoin organique n’étant qu’un prétexte ou une occasion pour satisfaire un besoin proprement social. Un certain nombre de facteurs sont donc pris en considération et donnent lieu à des règles qui structurent ce moment irréductible à la satisfaction d’un besoin vital, comme le choix du nombre de convives pour que la conversation ne soit pas paralysée et que personne ne fasse groupe à part avec son voisin, celui de la conversation guidée par «des principes qui, au moment où les hommes échangent franchement leurs pensées avec leur entourage, doivent servir de condition restrictive à leur liberté». Les formes dans lesquelles s’actualise le fait de manger participent de l’accomplissement de l’humanité dans ce qu’elle a d’excellent, comme s’il s’agissait constamment de s’élever de la nécessité vitale à la liberté. C’est un art de vivre à plusieurs. Il ne s’agit donc pas simplement de vivre au sens de survivre, ni même simplement de bien vivre – en bon vivant – mais de vivre bien. S’il y a un art de vivre, alors il prescrit un ensemble de principes propres à guider sa vie selon les exigences de la raison, à faire de sa vie une œuvre de l’esprit.

Lire aussi – L’art de vieillir (Philippe Granarolo)

Mais si l’art de vivre se ramène à une technique au service de la vie, un moyen d’actualiser la vie au sein de structures sociales, voire de constituer ces structures en inventant des médiations qui feront de cette vie une vie vivable, c’est-à-dire non seulement possible, mais aussi supportable et même agréable, alors ne serait-il pas plus juste de parler de savoir-vivre plutôt que d’art de vivre ? Or un savoir-vivre s’apparente davantage à une technique de dressage, de domination, et là où nous pourrions attendre un art déduit de la vie, nous aurions en fait affaire à des formes qui modèlent de l’extérieur le contenu ou la matière même du vivre. Les restrictions juridico-politiques imposées de l’extérieur à la puissance vitale et au désir avaient déjà mis Calliclès hors de ses gonds lors de son fameux échange avec Socrate dans le Gorgias de Platon : «Voici la vérité : si la facilité de la vie, le dérèglement, la liberté de faire ce qu’on veut, demeurent dans l’impunité, ils font la vertu et le bonheur ! Tout le reste, ce ne sont que des manières, des conventions, faites par les hommes, à l’encontre de la nature. Rien que des paroles en l’air, qui ne valent rien (8) !»

Manières et conventions sont faites par les hommes, certes, et nous pouvons transposer ce qu’il reproche aux lois à l’ensemble des règles qui structurent nos existences sociales et produisent des habitudes : des règles de politesse, de bienséance, un protocole, un art de la conversation, un art de la table, voire une gastronomie… sont autant de manières et de principes qui donnent forme et contour à la vie, qui en contiennent le déferlement chaotique. C’est en cela que réside la valeur de ces règles, qu’on les juge indispensables pour tenir ce qui a tendance à s’éparpiller ou au contraire nocives en tant qu’elles briment le jaillissement exubérant des désirs. L’essentiel est en fait l’enjeu du dialogue, à savoir le choix de vie. La question du choix de vie procède pour Socrate de l’injonction initiale du «connais-toi toi-même !» qui n’invite pas tant à se déchiffrer et à se comprendre mais à se façonner soi-même, se créer et se transfigurer, se soucier de soi. En tant que cela résiste à la logique de l’utilité et de l’efficacité (économique ou politique), il y a quelque chose de subversif dans la formule : se rendre maître de soi, «être raisonnable, se dominer, commander aux plaisirs et passions qui résident en soi-même», c’est ne pas se soumettre aux diktats de la mode, de l’opinion ni de l’idéologie. Et donc ne pas se soumettre non plus à la logique des désirs. Avons-nous pour autant affaire à une technique de dressage en lieu et place d’un art de vivre ?

Les philosophes de l’Antiquité (9) ont tous mis en œuvre un style d’existence et une pratique de soi, que l’on pense à Marc Aurèle qui nous enjoint d’accomplir «chaque action de la vie comme si c’était la dernière (10)», à Plotin et son fameux «ne cesse jamais de sculpter ta propre statue (11)» ou à Socrate dont l’œuvre réside peut-être tout entière dans sa vie et sa mort. Envisager la vie elle-même comme exercice, c’est penser cet art de vivre comme inséparable de la vie comprise comme tension constante vers un achèvement, toujours en devenir, perpétuellement inachevée. La philosophie est alors inséparable d’un art de vivre, mais un art de vivre qui ne se résoudrait pas dans des formes et qu’on n’en finirait pas de vivre, une création humaine tissée dans la matière même de la vie au sens où le contenu lui-même se donne une forme. Selon Michel Foucault, «cette élaboration de sa propre vie comme une œuvre d’art personnelle, même si elle obéissait à des canons collectifs, était au centre […] de l’expérience morale, de la volonté de morale dans l’Antiquité (12)», une expérience morale qui ne se résout pas dans l’obéissance à un système de codes mais qui s’élabore comme «esthétique de l’existence». Compris comme art de forger son être, comme technique de soi qui se pratique au quotidien dans l’effort « pour affirmer sa liberté et donner à sa propre vie une certaine forme dans laquelle on [peut] se reconnaître (13)», l’art de vivre n’est pas assimilable à un savoir-vivre qui résulterait d’un dressage.

Lire aussi – Art contemporain et récit abstrait (Silvère Jarrosson)

La comparaison avec la danse est, à cet égard, éclairante. Selon le danseur et chorégraphe Merce Cunningham, «le danseur passe sa vie à apprendre» et non pas à reproduire ce qu’il a appris. L’heure qu’il passe en classe n’est donc pas une heure de gymnastique mais un moment de danse, car «la continuité de la danse est, comme la vie, en évolution constante. C’est-à-dire que l’effort à fournir pour contrôler le corps n’est pas appris puis oublié comme quelque chose d’acquis. Au contraire, le danseur doit poursuivre cet effort, et il le fait, au même titre que pour la respiration, en renouvelant quotidiennement les anciennes expériences et en en recherchant de nouvelles (14)». La question n’est donc pas tant celle de la capacité technique qu’il faudrait acquérir par un entraînement et qui produirait un résultat extérieur à elle, mais de la discipline de la danse, discipline des énergies par le moyen d’une action physique réfléchie. Le danseur s’invente en dansant, il fabrique constamment sa propre matière et vit d’une vitalité plus intense qu’il donne aussi à éprouver : le spectateur est transporté par la danse et comme travaillé au corps (15). La danse envisagée comme énergie de vie sublimée et canalisée, même si cela ne dure qu’un bref instant, pourrait être la métaphore du vivre. Échapper à la lourdeur et à la pesanteur, danser. À tel point que l’on pourrait, en reprenant les mots de Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra, estimer «perdue toute journée où l’on n’aura pas au moins une fois dansé». L’art de vivre serait, à l’instar de la danse, un art paradoxal, un genre mixte entre nature et culture, un art déduit de la vie dont l’œuvre serait la vie.

Vivre s’apparente donc à une tâche à laquelle nous devrions nous atteler comme artistes. Il faudrait en cela suivre les Grecs, comme nous y invite Nietzsche, car «ils s’y connaissaient, pour ce qui est de vivre : chose pour laquelle il est nécessaire de s’arrêter courageusement à la surface, au pli, à la peau, d’adorer l’apparence (Schein), de croire aux formes, aux sons, aux mots, à tout l’Olympe de l’apparence ! Ces Grecs étaient superficiels… par profondeur (16) !» Les formes, les sons et les mots… Ce n’est pas une simple esthétisation au sens d’un vernis tout extérieur qui lisserait les aspérités de nos vies ou les enjoliverait, car l’art dont il est question ne se réduit pas, selon la formule de John Dewey, au «salon de beauté de la civilisation (17)», mais c’est un art qui transfigure nos vies. La vie n’est pas simplement la matière d’un art mais se renouvelle par l’art, et l’art ne se sépare pas de la vie en tant qu’il est la modalité selon laquelle elle se crée. C’est pourquoi nous devons être reconnaissants envers les artistes de nous «donner des yeux et des oreilles qui [nous] permettent de prendre un peu de plaisir à entendre et à voir ce que chacun est lui-même, ce que chacun vit lui-même, ce que chacun veut lui-même ; ce sont eux qui les premiers nous ont appris à apprécier le héros caché dans tous ces hommes de la vie quotidienne, qui nous ont appris l’art de savoir nous considérer en héros, de loin et pour ainsi dire simplifié et transfiguré, – l’art de se “mettre en scène” à ses propres yeux (18)». L’art serait donc le seul moyen de sauver la vie, de la recréer en en faisant une œuvre.

Nous aurions alors affaire à la «vraie vie», celle dont parle Proust, «la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue», va-t-il jusqu’à dire pour désigner la littérature. «Cette vie qui, en un sens, habite à chaque instant chez tous les hommes aussi bien que chez l’artiste. Mais ils ne la voient pas, parce qu’ils ne cherchent pas à l’éclaircir (19)». L’autre vie, l’inauthentique, celle qui n’est pas vraiment vécue, est une vie aveugle à elle-même, qui n’a pas été éclairée par l’intelligence de l’art. Détournée d’elle-même, cette vie est comme en attente de dépassement par l’art qui en révélera la vérité dans l’œuvre.

Lire aussi – L’imitation en art : aliénation ou invention ? (Catherine Kintzler)

Mais les hommes sont bien souvent englués dans une vie sans art ni satisfaction esthétique, «incapables de lire un livre, d’examiner un tableau, de trouver un coin de campagne agréable où [se] promener, prendre tranquillement le soleil, [se] familiariser avec le savoir de l’époque, c’est-à-dire incapables de jouir d’aucun plaisir intellectuel ou animal», comme le déplore William Morris dans sa conférence précisément intitulée Comment nous vivons et comment nous pourrions vivre (20). Autrement dit, nous vivons mal, à quelques exceptions près : les happy few qui ont le loisir et l’accès à l’art. C’est pourquoi William Morris, fondateur du mouvement Arts and crafts et socialiste, préconise une révolution, une transformation radicale de la société et notamment du monde du travail, de telle sorte que l’atelier (la manufacture) devienne «une école d’art dont l’influence s’exercerait sur tous». Autrement dit, il s’agit de changer sa vie, de s’engager dans une pratique et non pas de lui trouver des modalités d’accomplissement externes car encore une fois le risque est de n’avoir affaire qu’à un effet de surface là où il s’agit d’atteindre, pour reprendre la façon dont Nietzsche conçoit l’esprit grec, l’apparence profonde.

L’art, comme la philosophie, aurait dès lors pour rôle non pas «de critiquer la réalité mais de la changer», écrit Richard Shusterman à propos de l’esthétique pragmatique de John Dewey. Or «fort peu de changements pourraient être réalisés si l’art restait un domaine à part, isolé du réel. […] L’art – malgré le risque toujours présent de perversion par un monde inesthétique – doit sortir de son enceinte sacrée et se réintroduire dans le domaine de la vie ordinaire, où il servirait de guide, de modèle et de stimulant pour une réforme constructive, au lieu de n’être qu’un ornement surajouté ou une alternative positive au réel (21)». Shusterman précise qu’il ne s’agit pas pour Dewey d’attribuer à l’art un rôle strictement moraliste ou politique, mais que ce déplacement de l’art et de ses principes esthétiques dans la vie ordinaire engagerait à cultiver les différents arts de vivre avec plus d’intensité et de restructurer la vie éthique, sociale et politique. Il tente d’ailleurs de le montrer dans L’Art à l’état vif en analysant l’art populaire avec notamment l’exemple du rap, prolongeant ainsi ce que Dewey affirmait du cinéma, du jazz et de la bande dessinée : des formes d’art que l’homme ordinaire ne considère pas comme telles et qui sont pourtant pour lui les arts qui ont la plus grande vitalité. Pour que l’art de vivre ne soit pas le nom donné à une simple posture, ou l’apanage d’une élite, mais aussi pour que les œuvres des beaux-arts, glorifiées, placées sur un piédestal, séparées de la vie ordinaire, ne paraissent pas exsangues au commun des mortels, il convient de ne pas tenir l’art à l’écart de la vie quotidienne mais, comme l’écrit Dewey, «de restaurer cette continuité entre ces formes raffinées et plus intenses de l’expérience que sont les œuvres d’art et les actions, souffrances et événements quotidiens universellement reconnus comme des éléments constitutifs de l’expérience (22)».

Qu’est-ce donc que «vivre une expérience» ? Selon Dewey, l’expérience est une forme de vitalité plus intense, elle ne désigne pas un enfermement dans nos propres sentiments et sensations mais «signifie un commerce actif et alerte avec le monde» et, en tant qu’elle «est l’accomplissement d’un organisme dans ses luttes et ses réalisations dans un monde d’objets, elle est la forme embryonnaire de l’art (23)». C’est ainsi que «le mécanicien intelligent, impliqué dans son travail, cherchant à bien le faire et trouvant de la satisfaction dans son ouvrage, prenant soin de ses matériaux et de ses outils avec une véritable affection, est impliqué dans sa tâche à la manière d’un artiste (24)». La remarque n’est pas naïve, Dewey sait parfaitement que ce n’est pas par manque d’intelligence que l’ouvrier n’accomplit pas son travail avec goût. Quand cela se produit, c’est bien plutôt par manque d’appétence, d’intérêt. Il ne se sent pas concerné par ce qu’il est en train de faire, cela ne lui apparaît pas comme une tâche utile. C’est le contrôle oligarchique des processus et produits du travail qui «empêche le travailleur d’avoir cet intérêt privé pour ce qu’il fait et produit, qui est une condition essentielle de la satisfaction esthétique (25)». Ce détour par l’expérience du cours banal de nos vies permet d’en découvrir la qualité esthétique, d’y être sensible. C’est assez proche de la thèse de William Morris pour qui l’objet le plus utilitaire peut être beau en tant qu’il est l’heureuse solution d’un problème pratique par l’artisan ou l’ingénieur, et en tant que l’utilisateur le recrée en le percevant. L’art véritable, vivant, n’a donc pas pour lieu exclusif le musée (qui, au fond, ne ferait que retracer l’histoire de l’art) mais est dans toute expérience : celle de l’artisan, du savant ou de l’homme de lettres.

Lire aussi – Une brève histoire du concept de Beauté (Laurence Vanin-Verna)

Or, l’ordinaire de la perception moderne, ce sont les chocs, la discontinuité, la quête incessante du nouveau. Le passant ordinaire voit ses facultés perceptives sur-sollicitées par un paysage urbain disloqué, aux messages agressifs et enjôleurs tout à la fois. La frénésie de la vie moderne, décrite par Georg Simmel, nous pousse «à chercher une satisfaction passagère, momentanée, des stimulations toujours nouvelles, des sensations et des activités extérieures (26)», ce qui émousse notre perception et nous rend indifférents à l’ordinaire de nos vies. La surenchère de stimuli extrêmes, que ce soit dans la ville, au travail, dans la sphère domestique ou le monde de l’art (en un sens très large), hypnotise, stupéfie, anesthésie ceux qui y sont soumis, à moins qu’elle ne provoque une escalade pour trouver d’autres sensations, de plus en plus fortes. Il y a en tout cas une saturation qui désensibilise et nous rend, malgré les apparences, moins alertes dans notre commerce avec le monde et avec nous-mêmes. De la même manière, Paul Valéry caractérise l’allure de la modernité comme «une intoxication. Il nous faut augmenter la dose, ou changer de poison. Telle est la loi. De plus en plus avancé, de plus en plus intense, de plus en plus grand, de plus en plus vite et toujours plus neuf, telles sont ses exigences, qui correspondent nécessairement à quelque endurcissement de la sensibilité. Nous avons besoin, pour nous sentir vivre, d’une intensité croissante des agents physiques et de perpétuelle diversion (27)…» Retrouver une attention au quotidien est donc un défi dans un contexte où l’extraordinaire et l’exceptionnel sont vantés comme seuls dignes d’intérêt, où il convient d’aller toujours plus vite et où nous sommes littéralement sommés d’adopter un style individuel alors que «non seulement la gamme des options viables de styles de vie mais aussi la conscience et le choix même de l’individu sont sévèrement contraints et sans cesse programmés par les forces et les sanctions de la société, contre lesquelles il est hors de son pouvoir – en tant qu’individu – de résister, sans même parler de les contrôler (28)».

Si, prise en son sens biologique, la vie ne cesse de se donner des formes qui accentuent son être, si une stylisation plus ou moins sophistiquée y est toujours à l’œuvre par le biais des différents arts de vivre, l’intention de les cultiver de telle manière qu’il ne s’agisse pas simplement d’esthétiser nos existences ressortit d’un art de vivre qui ne prescrit aucun modèle, qui ne vise pas à uniformiser mais engage une individuation continue du vivre, accroît l’éventail des sentiments, encourage la diversité dans l’émergence des formes. L’œuvre d’art, en tant qu’elle intensifie notre expérience quotidienne en renouvelant notre perception émoussée par la routine, est donc «bien plus qu’un sursaut d’énergie offert à l’abattement de qui manque de courage, ou qu’une possibilité d’apaisement pour qui est la proie d’une vive inquiétude. Grâce à l’art, la signification des objets, qui, sans cela, demeureraient muets, frustes, limités et en retrait, acquiert une clarté et une intensité qui ne leur vient pas d’une pensée s’exerçant laborieusement sur eux, pas plus que d’une évasion dans un monde de pure sensibilité, mais de la création d’une nouvelle expérience (29)». Un tel art de vivre ne sépare pas la perception esthétique de la création artistique et se déploie dans la temporalité de la vie ordinaire, engage une attention renouvelée à soi-même et au monde qui nous entoure non pas dans le seul moment de la contemplation mais dans cette expérience où l’on se sent une forme vivante parmi les formes vivantes. Dans ces conditions, nous sommes tentés de dire de l’art ce que Michel Foucault affirme de la philosophie, dont l’objet n’est pas «de découvrir ce qui est caché, mais de rendre visible ce qui précisément est visible, c’est-à-dire de faire apparaître ce qui est si proche, ce qui est si immédiat, ce qui est si intimement lié à nous-mêmes qu’à cause de cela nous ne le percevons pas (30)». L’art est, en ce sens, inséparable de la vie, et il y a art de vivre quand «l’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art (31)».

(1) Vladimir Jankélévitch, Philosophie première, PUF, 2014, p. 265.

(2) Yves Michaud, L’Art à l’état gazeux, 2003, Pluriel, p. 7.

(3) Richard Shusterman, L’Art à l’état vif, éditions de Minuit, 1992, p. 262.

(4) Paul Valéry, Philosophie de la danse (1936), Allia, 2016, p. 13.

(5) Paul Valéry, cit, p. 16.

(6) Alain Roger, Court Traité du paysage (1997).

(7) Emmanuel Kant, « Didactique anthropologique », Anthropologie du point de vue pragmatique, 87.

(8) Platon, Gorgias, 492 c.

(9) Pierre Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ?

(10) Marc Aurèle, Pensées pour moi-même, II, 5, 2.

(11) Plotin, Ennéades, I, livre 6.

(12) Michel Foucault, « Une esthétique de l’existence », in Dits et écrits II, texte n° 357, Gallimard, p. 1550.

(13) Ibid.

(14) Merce Cunningham, « La fonction d’une technique pour la danse » (1951), in Danser sa vie, textes rassemblés par Christine Macel et Emma Lavigne, éditions du Centre Pompidou, 2011, p. 158.

(15) Annie Suquet, « Le corps dansant : un laboratoire de la perception », cit., p. 413.

(16) Friedrich Nietzsche, Le Gai Savoir, préface à la seconde édition.

(17) John Dewey, L’Art comme expérience, Folio, p. 548.

(18) Friedrich Nietzsche, Le Gai Savoir, § 78.

(19) Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, tome 3, Gallimard, coll. de la Pléiade, 1999, p. 895.

(20) Conférence prononcée devant la Socialist League le 30 novembre 1884.

(21) Richard Shusterman, L’Art à l’état vif, éditions de Minuit, 1992, p. 41.

(22) John Dewey, L’ Art comme expérience (1931), Folio, chapitre premier : « L’être vivant ».

(23) John Dewey, cit., p. 54-55.

(24) John Dewey, cit., p. 33.

(25) John Dewey, cit., p. 548.

(26) Georg Simmel, La Parure et autres essais, éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1998.

(27) Paul Valéry, « Degas, danse, dessin », in OEuvres, II, Gallimard (la Pléiade), 1960, p. 1221.

(28) Richard Shusterman, cit., p. 262.

(29) John Dewey, cit., p. 229.

(30) Michel Foucault, « La philosophie analytique de la politique », Dits et écrits, II, Gallimard, texte no 232.

(31) La phrase est de Robert Filliou, artiste proche du mouvement d’art contemporain Fluxus.

Commentaires

Bonjour,

La planète terre,le soleil et la lune sont,avant tout,des œuvres d’Art premières,qui touchent à la perfection, à qui on vouerait une admiration et un respect sans limite!

Notre naissance telle quelle,est consubstantielle à l’Art.Cette oeuvre depuis très loin dans le temps et l’espace advenue,comme une somme de sophistication agrégée de la nature universelle?

Copier-coller microscopique de potentialités de l’espace-temps abouti et contingent.

Sortis de nulle part et de partout ailleurs,terriens,nous serions appelés et tenus à un dessein imprédictible

Redevables à la nature des choses,à la chance qui nous a été faite, et faire de notre existence un Art de vivre (mission solidaire) respectueux et digne.

Remercier un hasArd évanescent qui nous a invité(inventé)et donné le goût à sa table.

A chacun sa liberté,

De choix;

Ses recettes.

Santé!

par philo'ofser - le 15 novembre, 2017

Vie et art. Vie : ça vit. Art : c’est pour s’approcher d’un modèle. Modèle, c’est ce qu’il faut réaliser. Réaliser, c’est faire apparaître. Apparaître, c’est exister.

Qu’est-ce qu’il faut faire apparaître ? La vie ? La mort ? La douleur ? L’euphorie ?

Le but est de maîtriser ? Comme le petit enfant qui joue ?

Le pianiste travaille pour avoir les doigts agiles et faire apparaître la musique dont il se sent gros….le travail est souvent un soufflé qui retombe …mais il y a des moments de grâce …

C’est la vie de monsieur tout le monde ….

par gerard champion - le 16 novembre, 2017

A tous ceux qui vilipendent la » crispation identitaire » ,dont ils pensent que nous sommes gravement atteints , n’est-il pas urgent d’opposer l’art de vivre à la française ? Nous avons la chance insigne d’être les héritiers de quelques millénaires de civilisation judéo-chrétienne et de culture gréco-latine…ne boudons pas notre bonheur ! Athènes, Rome et Jérusalem nous ont légué tout ce qui nous permet de goûter la vie avec légèreté, malgré le mal et la bêtise qui rodent : l’Etat de droit, la liberté de conscience, l’esprit critique, l’art de nouer avec les autres des relations harmonieuses , le refus de l’esprit de système, l’horreur du dogmatisme , le goût de la conversation , l’amour de tous les arts, à commencer par la littérature . Tout ça n’est pas rien, non ? Ne soyons pas des héritiers ingrats , défendons notre art de vivre à la française. Et tant pis pour les bigots, les cagots, les Précieuses Ridicules et tous les idéologues que cela insupporte !

par Philippe Le Corroller - le 20 novembre, 2017

Chère Mme RENARD,

Je ne sais pas si vous vous souviendrez de moi, et si je n’envoie pas une bouteille à la mer, mais je suis Charles Crepin, et nous avions pu échanger quelques moments agréables sur la littérature et la philosophie dans les couloirs de Paul Valery il y a… Des années à présent !

J’espère que vous me pardonnerez la curiosité de savoir ce que vous êtes devenue…

par Crepin Charles - le 2 septembre, 2023

Laissez un commentaire