Michel Serres : les pensées de l’arbre

ANALYSE : Marqué par la mouvance structuraliste, les premiers travaux de Michel Serres témoignent d’une approche analytique rigoureuse, explorant les structures et les systèmes qui sous-tendent le réel. Cependant, à partir des années 80, une sorte de métamorphose philosophique s’opère, marquant un tournant majeur dans son travail. Commme le montre Olivier Joachim, ses ouvrages prennent alors une forme plus libre et audacieuse, s’éloignant des cadres conventionnels pour embrasser une philosophie qui se rapproche intimement de la nature et du vivant. Cette transition souligne l’évolution de la pensée de Serres, passant d’une démarche essentiellement structurale à une vision plus organique et écologique, où l’interconnexion entre l’homme et son environnement devient le fil conducteur de sa réflexion.

Olivier Joachim est professeur agrégé de physique en classes préparatoires au lycée Saint-Louis à Paris. Proche de Michel Serres (1930-2019), il est également un girardien de longue date, notamment par sa famille, qui connaissait en Avignon René Girard (1923-2015) et son père.

Les multiplicités de l’arbre

Dans les années 70, il apparaît que l’œuvre de Michel Serres se construit en deux branches quasi parallèles. La décennie est traversée par la série des Hermès [1], de « La communication » (1968) jusqu’au « Passage du Nord-Ouest » (1980). Ainsi, après son étude sur le système de Leibniz et ses modèles mathématiques, cette suite d’ouvrages permet au jeune Serres de s’inscrire durablement dans le paysage intellectuel français. Tout en démontrant son aptitude à se saisir des grandes questions épistémologiques, il dépasse la pensée de Bachelard en développant un « nouveau nouvel esprit scientifique », lequel promeut notamment un retour au continuum scientifique tel que le voyait Leibniz. Les sciences, hiérarchisées et cloisonnées par l’encyclopédie, doivent désormais s’interpénétrer et se féconder mutuellement. Ce qui importe n’est pas tant le partage entre les sciences que la circulation du savoir le long de chemins, de croisements, de confluences.

Or, en parallèle à ce travail, paraissent des ouvrages critiques sur Jules Verne (1974) [2], Zola (1975) [3} mais aussi sur Carpaccio (1975) [4] ou encore sur le poème de Lucrèce [5], lu comme une naissance de la physique (1977). D’une certaine manière, appuyée sur la littérature ou l’esthétique, cette deuxième voie reflète peut-être mieux l’univers intime du philosophe. A cette occasion, se manifeste la volonté de tracer un parcours singulier, apparemment décalé, mais s’efforçant déjà de renouer avec la nature, souvent absente des questions philosophiques du moment.

Un ouvrage marque peut-être la réunion de ses deux axes primitifs. Il s’agit du « parasite » [6], paru en 1980 inaugurant la rencontre de ces branches originelles. Première image : nœud de confluence, mélange des formes et des inspirations ; bifurcation fourche sous-critique, édification du tronc de l’œuvre ! Dans le nouveau nouvel esprit en construction, en amont de ce carrefour, le deuxième chemin que j’ai dit plus intime, propose une exemplification de la connexion nécessaire entre sciences et expression littéraire mais c’est à la jonction vive opérée en 1980 que se tient peut-être le vrai commencement. J’étaye cette hypothèse par un extrait de l’article que consacre Michel Serres de 4 janvier de cette année-là, en écho à la publication par I. Prigogine et I. Stengers de « La nouvelle Alliance ». [7] Un extrait de l’article intitulé « commencements » [8].

« Ceci est triste et vrai : nous avions perdu le monde. Voilà que s’achève un demi-siècle de philosophie sans un arbre, sans un bout de ciel, sans un lac, sans une mer. Discours sur le discours, la philosophie restait sur papier blanc et noir, oublieuse du monde. Pour les savants, surprise, il en était de même. Jacques Monod nous plaçait là, étrangers, insolites, dans un univers sans rapport avec nous. Hélas ! Nous ne vivions plus sur les collines de l’Ombrie, délicieuses, nous étions dans le cratère vitrifié de Los Alamos. Nous préférions partout les voies de destruction. Nous sortons, je crois, de ce long tunnel. Nous allons retrouver le monde immémorial et nouveau, peut-être allons-nous le réhabiliter en préparant ses voisinages et ses lieux singuliers, ses rencontres. Voici l’arche, ou le livre de la Nouvelle Alliance, le récit d’une promesse qu’on ne peut lire sans espoir. »

À mieux lire, il ne s’agit pas seulement de l’éloge d’un livre, il s’agit plutôt d’un cri. Un appel à se délivrer d’un carcan institutionnel et à retrouver la voie de la bonne philosophie. Dès lors, n’est-ce pas à ce projet, aussi difficile qu’exaltant, que Michel Serres va désormais consacrer sa vie ? Parmi les outils du philosophe, des personnages : Hermès, Le parasite, Le tiers-instruit, Pierrot et l’Arlequin, L’hermaphrodite, le Pantope, Petite Poucette… Des personnages, mais aussi des objets : ponts, maisons boîtes, phares, gnomons… Des objets-mondes, à importance planétaire, des quasi-objets, circulant entre les hommes et canalisant leur violence, les objets-traces tels que les appelle Xavier Guchet, conservatoires d’informations et banques de temps. Je choisis de m’attarder ici sur une « chose » qui a accompagné Michel Serres tout au long de sa carrière. Source d’inspiration, il l’a utilisée dans quasiment tous les champs de sa pensée. Il s’agit de l’arbre. Cet arbre qui manquait tant à la philosophie contemporaine comme il l’écrivait dans ces « commencements ».

Dans quelle catégorie d’objets pourrait-on le ranger ? L’arbre n’est pas un objet-monde, encore que, microalvéole du poumon vivant de la planète, il en recouvre la plupart des terres émergées. Pas vraiment un quasi-objet, mais, de sa puissance emblématique, presque un quasi-sujet. Il est bien un objet-trace par les cernes annuels, lignes iso-temporelles, éléments d’une mémoire figée sous l’écorce, compilateurs d’histoire. Par sa forme, sa hauteur, sa vitalité, sa symbolique et sa valeur économique, sa portée philosophique paraît évidente. Philosophique et peut-être même philosophale, tant l’arbre incarne la belle alchimie entre science et sagesse. Inclassable donc ? Tant mieux, voici donc un excellent outil ! Dans les deux premiers Hermès, la présence de l’arbre est encore discrète. « La communication » propose quelques références à l’arbre, être vivant par l’écorce (p325), mais aussi arbre généalogique comme composante du positivisme et son jardin d’espèce (p279). L’aspect mythique ou biblique y figure brièvement (p368). Avec Adam, Eve et la vipère, « il faudra revenir au pied de cet arbre à trois fourches, l’arbre généalogique de l’agenésie. » ; « L’interférence » reprend l’arbre en termes de classification ou d’organisation. On évoque par exemple (p55) l’arbre de Comte.

Lire aussi : L’horloge et le métronome : les temps de Michel Serres (Olivier Joachim)

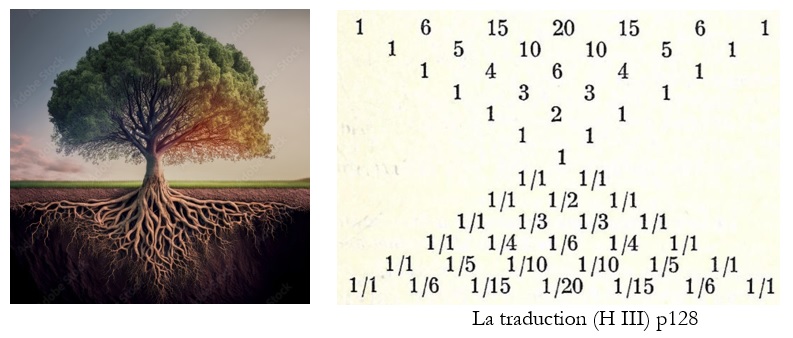

C’est en fait avec « La traduction » que l’arbre s’affirme en tant qu’outil de pensée. Dans la première partie du livre : « science », une section consacrée à l’ouvrage de François Jacob : « la Logique du vivant – une histoire de l’hérédité » est intitulée « les traductions de l’arbre ». Ainsi, dans l’esprit de l’Hermès III, l’arbre est-il pris d’emblée comme un objet à la fois polymorphe et polysémique, engagé dans une variété de traductions possibles. Par ses qualités plurielles, on peut même imaginer qu’il est à lui-même son propre opérateur de conversions. Arbre, automorphe ? Dans cette section introductive, via les questions de génétique et de généalogie, de par sa structure très particulière reprise dans plusieurs domaines de la connaissance, cet être vivant se voit doté d’un fort pouvoir interprétatif. Il s’agit notamment de déplier différemment l’arbre généalogique puisque la thèse est la suivante (p15) :

« Thèse : la génétique transforme l’idée de la génération en calcul de la reproduction. Graphiquement, cela signifie, d’une part, la chaîne linéaire d’individus à individus, saisis, à chaque « génération » par les forces de la (pro) création : l’arbre généalogique où les chemins sont tracés de prénoms à prénoms. Cela signifie, d’autre part, qu’il existe un tronc principal, sur l’arbre, celui de la combinatoire génotypique, chemins où les stations sont moins des noms que des facteurs ; ou bien, plus enfoui encore, un chemin d’invariance par copies et reproductions (graphiques) où les stations sont moins des facteurs que des signes, où le combiné se présente moins en formules qu’en mots : alors et alors seulement les individus, qui paraissaient produire ou se reproduire, ne sont que des rameaux adventices attachés à ce tronc. »

Il est vrai que le vocabulaire généalogique s’inspire très fortement des caractères de l’arbre. Ces questions de filiations traitées aux échelles spatiales courtes permettent à Jacob de s’inscrire en ligne directe des Boltzmann et des Perrin, eux qui, au-delà du visible ont pu toucher à l’invisible. Voici une autre généalogie qui se fait jour, celle des grands découvreurs ! Ce que la biochimie a finalement révélé concerne un caractère d’universalité. (p21)

« Elle l’a découvert, en sa région, comme la logique, les mathématiques, la physique et la chimie l’avaient fait dans la leur, et chacune à leur tour. Elle désigne, comme les autres savoirs, une philosophie globale des éléments marqués. Il suffit d’ailleurs d’écouter ce qu’elle dit : elle dit universalité du code. C’est une parole de Leibniz. »

Et cette parole est propagée par l’arbre, transmetteur des codes et charpente des algorithmes. Puisque (p23) « la topologie est un système fort approprié aux demandes conceptuelles des sciences du vivant », alors c’est la forme-même de l’arbre qui constitue l’archétype d’une représentation formelle efficiente par laquelle le message est adressé aux générations suivantes. « On s’est étonné qu’une histoire de l’hérédité se nomme une logique. L’unité formelle dont nous parlions est le schéma invariant de celle – ci. La Logique du vivant est à référence topologique. Jacob, généticien, a sans cesse en vue la forme topologique de l’arbre. ». L’arbre porte également une forte charge symbolique puisqu’il peut être considéré comme un témoin biblique privilégié des origines de la vie, car, n’oublions pas : (p23) : « La Genèse, il est vrai, commence dans un jardin des plantes, où il faut les dénommer, comme les animaux, et devant un arbre, où le sexe apparaît, en même temps que la mort. »

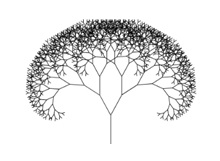

Mais revenons aux sciences et à la systématique de leurs subdivisions. Elles paraissent se déployer comme des arbres, lesquels participent à une traduction dans l’espace transcendantal des méthodes. (p23 24) « Qu’est-ce qui fonctionne, au laboratoire ? D’abord l’analyse et la décomposition. Premier modèle, premier arbre : la division du travail dans les manufactures, les établissements industriels, les sociétés organisées, sert à Claude Bernard de schéma directeur (idéologique ?). Deuxième modèle (méthodique), deuxième arbre : la division à la cartésienne. L’organisme se divise en systèmes fonctionnels, ceux – ci en organes, ces derniers en tissus, les tissus en cellules. La systématique était l’arbre du règne, voici l’arbre de l’individu. ». De ses représentations protéiformes, l’arbre accompagne ou épouse les variations sur l’un et le multiple. Il possède, comme par itérations naturelles une ossature conforme aux logiques de reproduction. En effet, (p35) « La question à résoudre est celle de la reproduction du semblable par le semblable ; celle d’une invariance qui fonde l’espèce ; celle d’un invariant répété le long d’une chaîne ; celle de l’itération continuée d’une similitude. ». Ce qui se décrit là correspond à une sorte d’autosimilarité caractéristique des structures fractales. Or, l’arbre, par succession de partages, offre un schéma naturel de ce morphotype, quasi invariant d’échelle.

Et (p38), sous la plume de Serres, Jacob d’affirmer notamment : « Mais comme les archives, en fouillant, se font rares, le réseau est un cône, qu’il s’agisse de géologie (p. 179) ou de paléontologie (p. 180). D’où, chez Darwin, la figure de l’arbre. « Divergence, diversification, dispersion. On ne peut alors représenter la succession des formes vivantes à travers le temps par un tableau à une seule colonne, ou même à plusieurs […] ; la seule figure qui convienne pour décrire la diversification d’un groupe est l’arbre généalogique… » » ; « Ce qui se substitue à la continuité des êtres est celle de la croissance, lente, tenace, de l’arbre généalogique ».

En résumé, voilà une étude fondamentale qui incitera sans doute Michel Serres à considérer différemment la figure de l’arbre. On pourrait dire alors que l’arbre, presque quasi-objet, circule entre Jacob et Serres dans l’idée d’un modèle performatif du vivant. Véritable trait d’union entre structuralisme et vitalisme, l’arbre ne cessera dès lors d’accompagner la pensée serresienne et permettra, de concert, la bascule d’une pensée formelle vers une philosophie résolument tournée vers la nature.

Arbres de Zola

C’est probablement dans l’ouvrage « Feux et signaux de brume », travaillé en parallèle de « La traduction » que Serres utilise l’arbre le plus abondamment y faisant référence plusieurs centaines de fois. Puisqu’il est question de transversalité entre science et littérature, les problèmes de classification vont forcément être abordés. Ainsi, l’arbre va-t-il aider à la traversée des frontières disciplinaires. Tel un pont qui enjambe le cloisonnement positiviste, en faisant dialoguer des régions du savoir a priori séparées, il affirme là sa nature de connecteur topologique. Mais, par la saga des Rougon-Macquart, la critique de l’œuvre de Zola conduit également Serres à reprendre le chemin de la généalogie et de la génétique. D’un morphotype adéquat, l’arbre abstrait y impose sa puissance de traduction comme cela est déjà le cas dans l’Hermès III.

(p17) « Le Docteur Pascal est la synthèse d’un cycle et l’énoncé théorique des thèses. Il y va de la génétique, d’une science de l’hérédité, de celle, précisément, qui avait cours alors : la meilleure possible ou la plus avancée. Dans les Rougon-Macquart, Zola traite de grandes populations, comme Balzac, mais, à la différence de lui, les aligne sur un arbre, l’arbre de généalogie. » ; (p23) « La Souléiade est le lieu du travail, dessiné comme on va le voir. L’arbre est l’objet synoptique de l’expérience, dessiné comme on va le voir. Pascal est en ces lieux, théorique et concret, mais il en est à l’extérieur, comme sujet du savoir produit. »

Mais l’arbre concret correspond aussi à un être vivant obéissant à son tour aux grandes lois du monde. Est-il stable ? Comment survit-il ? D’où tire-t-il son énergie ?

(p25) « Dès que le soleil, premier moteur, est conçu comme inépuisable, l’automate peut toujours reprendre sa course, et c’est le mouvement perpétuel. Le temps est sans limite, la vie ne s’arrête pas, l’arbre ne peut mourir, à la condition dernière que le soleil soit source chaude. D’où les alternances du système nouveau : fermé, autogène, automate, mais épuisé à terme, et ramené au mouvement par un interstice, une faille, une paille ; ouvert par conséquent, dévorant par sa brèche, sa bouche nécessaires. »

On retrouve dans cette analyse les notions d’ouvert et de fermé que l’on pourrait comprendre au sens topologique du terme mais qui, ici, sont davantage liées aux potentialités d’échanges d’énergie. Il s’agit par conséquent plutôt d’une signification physique de ces notions. L’arbre, système thermodynamique vivant, traversé de multiples flux, est donc un système réellement ouvert. Passons à l’ensemble. Multiplicité d’arbres, forêt de systèmes ouverts en coévolution, certaines catégories d’espèces s’adaptent plus facilement aux modifications des contraintes et s’épanouissent mieux dans le changement. Voici une autre analogie : (p33) « Rougon-Macquart, galerie d’ancêtres bourgeoise qui remplace, après la révolution, les quartiers de noblesse des généalogies aristocrates. Les arbres de la classe au pouvoir chassent les arbres de la classe chassée. Stratégie culturelle du maintien, de l’enracinement dans la domination. ». L’arbre est un système logique et généalogique ; c’est une table, un graphe, une géométrie, une topologie, un langage mais aussi un symbole. Ainsi, comme écrit dans l’Hermès III, capable de multiples traductions :

(p35) « D’abord, ce fut l’Arbre. Majuscule, comme il se doit. Une grande feuille de papier jaunie, aux plis coupés par l’usure, sur laquelle s’élevait, dessiné d’un trait fort, un arbre symbolique, dont les branches étalées, subdivisées, alignaient cinq rangées de larges feuilles ; et chaque feuille portait un nom, contenait, d’une écriture fine, une biographie, un cas héréditaire. Identiquement, c’est l’Arbre de la Science. Chaque feuille est un livre – écrit. Chaque livre est un nom. Une biographie, où l’écrit est la vie et réciproquement.[…] La feuille jaunie est le tableau noir. Sur elle est dessiné le graphe de l’arbre. Topographie du cycle écrit, forme topologique. Dire, comme Pascal, souche, branches, rameaux, nœuds, pousses et brindilles, c’est reproduire, semble-t-il, la langue botanique, mais c’est aussi reprendre exactement le vieux discours de géométrie arguésienne. […] Arbre sur une feuille, sur une feuille d’arbre où les feuilles se multiplient ; chaque nom, chaque titre, sur l’une de ces feuilles, et la feuille jaunie est la feuille des feuilles, tous les livres déjà écrits. »

La représentation transcende l’objet lui-même. L’arbre en majuscule correspondrait-il à une divinité retrouvée. De la science héréditaire moderne, en liant l’histoire personnelle à celle du réseau familial, on replonge dans le bain culturel déjà présent, avec ses archaïsmes et ses mythologies.

Un autre aspect de cette systématique de classification ramène au projet d’Auguste Comte et le dépasse : (p36) « L’arbre généalogique, topologique, est un arbre logique. Le même et le différent, par modifications logiques des ancêtres communs. Par dichotomies, trichotomies, polytomies en général, c’est un schéma de classification. Celui-là même dont on use pour ordonner toute multiplicité objective ou notionnelle. Non seulement les sciences naturelles, taxinomies, systématiques ; mais la science des sciences, la logique au vieux sens, et le premier partage de Pascal, par direct – indirect, est la dichotomie favorite de Comte ; mais enfin la logique telle quelle, voir l’arbre de Porphyre et celui qui court par les dialogues de Platon. Celui des Rougon ne classe pas seulement des individus vivants et concrets par les suites de la parenté, mais aussi, mais surtout des variétés, des espèces, des genres, oui, des familles d’hérédité. »

Ainsi, généalogique, topologique et logique, par la combinatoire complexe qu’imposent les critères d’hérédité, l’arbre se mue en opérateur mathématique incontournable à l’analyse fonctionnelle de ces différents mécanismes. « Feux et signaux de brumes », qui souligne à juste titre l’aspect thermodynamique de l’œuvre naturaliste de Zola, se prête donc tout aussi bien à une lecture biologique de l’arbre. L’amplitude intellectuelle est immense entre la littérature, le vivant, la thermodynamique et les mathématiques. Pourtant l’ensemble de ces disciplines tiennent ensemble, s’effleurent, s’appellent et se répondent, échangent et parfois se confondent. Et cette extraordinaire richesse se déploie dans l’ouvrage au travers de l’image de l’arbre. Sans poursuivre une étude exhaustive de ce livre, un paragraphe retrace le rôle de cet outil privilégié. (p40)

« Topologie, morphologie, l’arbre est un graphe. Logique, il est opérateur de classification. Combinatoire, arithmétique, il ressortit à la mathématique en général. Or, comme il distribue des éléments chimiques, il se dessine dans l’espace du savoir expérimental. Un organon exact des conditions du traitement surcharge la forme pure du schéma. Plus quelques hypothèses sur la nature des éléments, jusqu’alors invisibles. Point par point, l’arbre traverse le classement traditionnel des sciences. Il s’irradie dans l’encyclopédie, diagramme orthogonal à la rubrique positive. Et le naturalisme procède, ici, d’Auguste Comte. Ici comme dans la Préface, où le fil indiqué doit conduire mathématiquement d’un homme à un autre homme, où l’hérédité a ses lois, comme la pesanteur, où la physiologie vient en son lieu et place. Et donc, pour ordre et pour mémoire, l’arbre est de l’ordre biologique. Schéma fondamental de la reproduction végétale, animale, humaine. Qu’elle s’appelle ou non de ce nom, la génétique ne l’a jamais perdu ni oublié. Les sciences précédentes sont là pour le préparer : la combinatoire comme langue de la chimie et celle – ci comme analyse du plasma. J’aurais voulu faire place à l’animalité parmi notre famille, confondue avec nous. Tout ce qui traîne et se lamente au – dessous de nous est en sympathie, dans une histoire de la vie. Comme sur un arbre évolutionniste, tous les règnes sont appelés. L’arbre est, déjà là, historique. Mais la sève qui y circule est de sperme et de feu, de sexe et d’incendie rapide, la mort des organismes est condition de sa croissance. Thème double retrouvé par la science et répété dans le récit : ça brûle, ça brûle trop vite, comme l’oncle Macquart ou le grand – père Fouan, la chaleur est la vie, l’appétit, l’ascension et la déchéance; l’humus des cimetières est la promesse des moissons. Cycle des morts de l’ontogenèse et de la phylogenèse reprise. L’arbre bouscule les individus, il s’épanouit sur la pourriture de ses propres feuilles. En un mot, l’arbre est un arbre. On dit ceci comme on disait : toute analyse faite, tout compte rabattu sur les premières sciences, la vie reste la vie. Pascal est hylozoïste, comme Pouchet ou Michelet. Il y a bien la décomposition du corps de Nana, porteuse de germes et de virus dans le corps social à décomposer, mais il y a la pourriture noble qui réalimente la poussée de vie. La génération est quasi spontanée, le moteur se nourrit lui – même, la vie de la mort, comme le mouvement de la matière. Professions de foi d’un matérialisme à support chimique et thermique, mais hymne à la seule valeur : la vie toute bonne et seule bonne. Aux bords des classes du savoir, l’équilibre est tenu contre les prescriptions de Comte, ou, peut – être, en accord avec elles. Certes, la chimie explique, mais la vie, qui dit toujours oui, rachète. Tout dire pour tout connaître, oui, mais tout guérir, surtout. Or, dans son mouvement perpétuel, la vie finit par tout guérir. Elle est puissance, la puissance motrice, auto – entretenue par ce qui paraît son contraire, la maladie, la mort. Arbre du vitalisme, arbre de perpétuation, à perpétuité. Ce rameau de vie, ce rameau de savoir, ce rameau de feu, est plongé dans l’histoire. Il en ouvre les arcanes. L’histoire naturelle se propage dans l’histoire sociale. L’arbre, par ses racines, envahit la terre, par ses nœuds et par ses branchages, il occupe l’espace. »

Arbre onirique (détachements 1983)

Nous voici à présent dans la décennie 80, décennie au cours de laquelle le travail philosophique de Serres s’éloigne peu à peu d’un caractère essentiellement structural. Certes, l’influence du structuralisme n’est pas abandonnée mais elle ne s’affiche plus au premier plan du paysage intellectuel. Toujours fortement imprégné de sciences, le travail philosophique se pare dès lors de tonalités anthropologiques, mythiques ou religieuses. Peu à peu, le vivant ré-enchante la palette du penseur. Afin de mieux saisir l’importance des évolutions qui se jouent dans sa propre carrière, il convient à Michel Serres d’effectuer un certain « Détachement » [9]. C’est dans l’ouvrage éponyme, où l’adjectif apologue qualifie ledit détachement, qu’il se confie à propos d’un rêve particulièrement révélateur de son état d’esprit. On retrouve ce songe dans l’intitulé « Bestiaire végétal », sous-titré « Arbres de mort, arbre de vie ». Extrait :

« Je ne rêve jamais qu’une ou deux fois l’année, à peine, mes nuits sont noires, mes jours sont pleins de sens, je ne rêve jamais qu’au milieu du jour, je rêve par métier, artisanat, travail, orfèvrerie. J’ai pourtant rêvé, l’une de ces nuits rares, que j’étais dans une forêt, c’était, je m’en souviens, dans les Indes, je marchais parmi des arbres gigantesques et, soudain, je me suis trouvé devant un tronc énorme, monstrueux, qui bifurquait partout, dans son espace, en branches ou embranchements dont chacun s’achevait par un animal, un lion, un ours ou un léopard. Cet arbre était, à lui seul, une forêt de tigres, de girafes, de pandas et de loups. Il y avait beaucoup de fauves, très forts, très puissants. Le bras de chaque branche se jetait dans l’épine dorsale d’une bête. Chacune bougeait un peu mais restait attachée, puisque son corps s’identifiait, du bas ou de l’arrière, au bois de l’arbre. C’était terrifiant, hideux comme la tête de Méduse hérissée de serpents, toute la chevelure de ce buisson ardent et charnu remuait, se tordait, feulait. Toute l’arche de Noé, tel un végétal, était sortie de terre sur la colonne du tronc. C’était terrifiant, mais c’était très doux. Il émanait de cette plante une richesse, une satisfaction, une plénitude qui me comblaient. Les fauves mêmes y faisaient le gros dos. Il me semblait que j’avais toujours su que le bois était de chair, que, si les branches bifurquaient, il fallait bien que cette chair changeât de genre. Ce multiple en folie réglée me donnait du ravissement, une grande réjouissance douce et paisible. Je n’ai jamais oublié cet arbre, ce bouquet de vie flamboyant et reproductif. Ce grand végétal animal est l’arbre des espèces. Il est l’arbre de vie, peut-être, j’ai trouvé l’arbre du savoir. »

Il ne m’appartient pas d’élaborer l’analyse psychologique de ce songe. Toutefois, comme Michel Serres le confie, le rêve nocturne est rare. Rare, donc précieux ! Il s’agit d’une vision marquante voire bouleversante. Nous sortons tous d’une forêt et l’Arche de Noé était faite de bois d’arbres. Immobiles dans l’Arche circulant sur les flots déchaînés, immobiles sur l’arbre des espèces circulant dans l’espace des classifications. L’arbre rêvé des espèces suit-il une architecture logique ? Est-il référencié ? En dépit d’une sensation de plénitude émanant de la structure, cette fusion animal-végétal présente, en réalité, quelque chose d’anormal. L’animal rampe, marche, court, vole… Et le rêveur est lui-même un animal. Pourtant celui-ci est détaché de l’arbre, alors qu’aucun homme ne semble embranché sur la plante. S’apprête-t-il à rejoindre sa place ? Ou alors doit-on comprendre que l’Homme, absent du bestiaire végétal, n’est justement pas une bête ? Le texte est illustré d’un tableau de Petrus Christus, La Madone à l’arbre sec (Collection Thyssen-Bornemisza. Lugano).

Sur un fond noir, en pleine lumière, une Vierge à l’Enfant apparaît, entourée de branches sèches. Dans son manteau rouge relevé d’une doublure verte, elle resplendit. L’enfant, quant à lui, semble en équilibre dans les bras maternels qui l’effleurent à peine. À la jonction des branches, au creux du tronc, la Vierge est littéralement entée, verticalement, sur l’arbre mort. L’Enfant Jésus est bien le seul fruit du tableau et l’arbre sec dessine autour de lui une couronne d’épines. Augure-t-il là une croix avant la croix ? En réalité ce tableau illustre le verset du Prophète Ézéchiel (17.24) : « Et tous les arbres des champs sauront que moi, l’éternel, j’ai abaissé l’arbre qui s’élevait et élevé l’arbre qui était abaissé, que j’ai desséché l’arbre vert et fait verdir l’arbre sec. Moi, l’éternel, j’ai parlé, et j’agirai. » Ce verset a été interprété par la théologie médiévale comme une allusion au message du « rachat » après le « péché originel » et au rôle de la Vierge comme la nouvelle Ève. L’arbre sec, au creux duquel Marie porte l’enfant Jésus, rappelle l’arbre de la connaissance du bien et du mal qui, desséché après le « péché originel » et la chute de l’humanité, devrait refleurir à la naissance du Christ. Marie rendra-t-elle la vie à l’arbre mort ? Les quinze lettres d’or « A », suspendues aux branches sèches symbolisent la première lettre des paroles de l’archange Gabriel : Ave Maria – par qui le salut de l’Homme commencera. Ève nouvelle qui renverse la damnation des Hommes : Eva devient Ave. Le tableau frappe par son incroyable modernité. Incarnation, mort et salut concentrés dans une même mise en scène : court-circuit ! Dans cet univers statique, le noir marque la dimension cosmique de l’événement. L’arbre, investi par la lettre qui ouvre à la parole, peut-il, à lui seul, apprivoiser le néant ?

Mais une interprétation presque opposée est également possible, plus intime peut-être car touchant au geste philosophique qu’entreprend Michel Serres après la décennie soixante-dix. L’arbre est mort. Son squelette dur et cassant est définitivement figé, sauf à se briser. Pure structure sortie de l’histoire, sans avenir, par opposition à la beauté de Marie et à la jeunesse de l’enfant. La structure porte des signes, des symboles, des lettres « A ». Le signe aurait-il tué l’arbre ? La communication figée traduit-elle une répétition stérile, démontrant qu’il faut changer de méthode ? Autre possibilité, peut-être d’ailleurs celle choisie par Serres, les lettres se balancent au bout des branches mortes, dispersant alentour une lumière dorée. Petites variations d’angles, faible déclinaison, ce clinamen de symboles raviverait-il l’arbre mort ? Ferait-il renaître un nouveau rameau d’or ? Il conclut : « Le peintre a greffé les deux arbres, le rameau de l’Eve nouvelle et celui du mythe oublié. Je peux partir en voyage le rameau vert est revenu. Je peux enfin chercher l’immortalité. »

Lire aussi : Michel Serres : «Aller au phare» (Olivier Joachim)

Nous reviendrons sur cette quête d’immortalité. La philosophie doit donc évoluer en se détachant du format rigide tout en regagnant le monde des bêtes et des plantes. Cette inclination annonce peut-être une autre naissance, celle qu’incarnera « le Contrat Naturel » paru en 1990. [10] Attention un structuralisme bien pensé n’oppose pas système et histoire. Les systèmes linguistiques révèlent notamment que la langue possède une dynamique interne. Les signes possèdent leur propre autonomie ; ils n’existent que relativement les uns aux autres dans l’environnement d’une langue qui, en définitive, nous échappe toujours. Comprendre la structure revient alors à en comprendre les variations. Le bon structuralisme consiste donc à trouver les corrélations entre des variations. L’identité structurale est une identité de covariance, une « invariance par variations », formule souvent reprise par Michel Serres.

Identité et pensée de l’arbre

Ici, le vocable identité se réfère au caractère de ce qui est « un ». Souvent, Michel Serres met en garde à ne pas confondre l’identité et l’appartenance, qu’une erreur de logique courante consiste à rendre équivalentes. Dans la préface du livre de Michel Authier et Pierre Levy (1992), « Les arbres de connaissances » [11], le philosophe interroge longuement cette notion d’identité. La logique voudrait que seul le signe « égal » désigne cette propriété de singularité résumée par « A = A ou je suis-je ! » L’appartenance, quant à elle, se caractérise par inclusions. Asymptotiquement parlant, seule l’intégrale complète de toutes nos appartenances rend compte avec justesse de notre identité réelle. Mais cette approche nécessite un passage à la limite, particulièrement difficile à opérer de manière concrète.

Les informations portées sur nos cartes d’identité n’accèdent en effet qu’à une infime part de nous-même. Nombreux sont les homonymes et tant d’humains voient le jour à la même date que même le croisement du patronyme et de la naissance n’assure en rien de l’unicité d’une personne. Par conséquent, il incombe de rechercher l’identité par d’autres voies. De l’ADN et grâce à la génétique, il est possible de déterminer l’individualité de manière univoque. Il s’agit d’une forme de représentation codée qui améliore ou généralise celle, biométrique, de l’empreinte, digitale ou rétinienne. Identité par le corps, puisque sont analysés les caractères inscrits sur notre enveloppe ou bien encore au cœur de nos cellules. Dans le livre dont Michel Serres écrit la préface, une identité d’un autre type se dévoile dans l’espace abstrait de nos capacités. Connaissances ou compétences, il s’agit de donner une représentation correcte de l’empreinte des savoirs. De ses expériences, chacun de nous est, de fait, relié plus ou moins fortement, à des lieux abstraits de compétences. Connexions, fortes ou faibles, démultipliées ou plus exclusives, partant de l’individu ou d’un groupe d’individus, le graphe de ces liaisons se déploie comme un arbre. Ainsi, les connaissances explorent un paysage cognitif à l’image d’un houppier qui s’épanouie vers la lumière. L’arborescence est bel et bien la structure générique qui, dans ce contexte précis, aide à caractériser la notion même d’identité. Montre-moi donc ton arbre et je te dirai qui tu es !

Mais l’arbre de la connaissance – du bien et du mal – désigne aussi un arbre biblique. Au paradis premier, il n’existait que deux arbres dont les fruits étaient défendus. L’arbre de vie, source d’immortalité, et l’arbre de la connaissance, écrin de tous les savoirs. Quel rapport avec l’identité ? Lorsqu’Eve mange le fruit défendu, elle effectue en fait le premier pas vers l’hominisation. L’Homme quitte alors son statut de bête, perdant du même coup sa naïveté première en découvrant de concert le sentiment de culpabilité. Chassé du jardin d’Eden, l’être déchu entre dans l’Histoire. Par le péché originel, qu’il est le seul à porter, l’Homme se forge donc une identité d’espèce. Cette idée est notamment défendue par Michel dans sa conférence des « trois sacrifices » organisée à l’Université Catholique par l’ARM en 2016. Au-delà de cette symbolique forte, sa pensée associe encore différemment l’homme et l’arbre. Ce-dernier, qui, par « Rameaux » [12] s’affiche comme un témoin privilégié du Grand Récit, trouve une place de choix dans « Biogée » [13] en 2010. Presque à l’autre bout de l’œuvre, il attribue à l’arbre une nouvelle mystique. Un brin animiste, il nous rappelle notamment que « les jupes des Hamadryades faseyaient dans le houppier des arbres. » Puis, comme pour nous ramener au rêve du bestiaire végétal, Michel Serres nous raconte une métamorphose dans ce qu’il appelle « Hymne à l’arbre de la connaissance » (p116).

« Épuisée, lovée dans son lit, Ève dort et rêve. Elle se relève. Traverse le seuil. Quelque force, mais qu’importe, la transporte dans le parc. Lente et puissante, une autre l’immobilise et la redresse, florale, vers la verticale. Ses talons s’enfoncent jusqu’aux chevilles dans l’humus visqueux ; ses orteils s’allongent et courent comme des taupes dans des galeries plus étroites que des fils ; son tronc perd de sa souplesse et se boise, noueux ; ses bras se lèvent, ses doigts filent vers la treille qui règne au haut du jardin et où, déjà, ses cheveux s’ébouriffent et glissent… ». Ce n’est que le jour suivant que, passant dans le parc, Eve remarque l’arbre, son : « …correspondant exact et mystérieux dans l’univers du vivant et dont la beauté souveraine lui enseigne combien ses amours sont belles. » Dès lors s’instaure une proximité inédite entre homme et arbre. Arbre et femme, isomorphes ? (p120) ; « Alors que le bois de ces arbres parle aux muscles de mon tronc, leur écorce à ma peau, leur sève à mon sang, oui, je sens leurs branchages se dresser comme mes membres. »

Homme ou arbre, arbre ou Homme ? Hésitations. Dans les métamorphoses d’Ovide, d’une récompense divine, Philémon et Baucis deviennent des arbres. Dépassant le stade humain, la mutation vers le floral, chêne et tilleul, assure aux deux amants la garantie de toujours rester l’un près de l’autre, de s’effleurer et de s’enlacer tendrement, encore et encore, sous les caresses du vent. Or, cette transformation douce se vit aussi comme un retour aux origines. (p123)

« Tous deux, ensemble, montons dans l’arbre. Dans ce chêne que je suis devenu, dans le tilleul que tu deviens, aidés du souvenir et de la métamorphose des corps. Et voilà qu’une tierce mémoire déboule en rafale sur nous, en une vague de souvenirs aveuglément corporels, anamnèse incroyable qui nous ramène en deçà de Lucy, à l’âge sans aucune mémoire lucide, où nous, hominidés, homininés, quasi-chimpanzés, vivions encore parmi les branches, notre vieil habitat, notre primitive maison. ».

« L’état d’arbre » serait-il un état supérieur ? Il semble bien que Michel Serres octroie certains pouvoirs aux arbres. En effet, comme il le confie dans « le Tiers-Instruit » [14] (p143) pour bien penser, deviens donc un arbre !

« Pour penser, deviens un arbre.

Bifurque à gauche, à droite, en éventail,

ne cesse jamais de dédoubler tes branchages dans l’espace grand.

Ramifie, multiplie tes ramilles, envahis le volume,

par la cime et dans le large, capte la lumière.

La généalogie n’invente que si elle bifurque – ainsi parle-t-on d’un arbre généalogique.Perpétue donc l’arborescence dans le bas comme au haut,

longe lentement le cheminement noir de tes racines souterraines qui savent proliférer au loin,

lance hardiment le jaillissement vertical du tronc, étale vers le ciel, de ton houppier, les musculeuses branches planes,

détaille un feuillage si large qu’il pourrait recouvrir la place du village,émets la chimie exquise de parfums subtils, piège des abeilles, et de poisons tueurs de chenilles parasites,

chante avec le vent dont les turbulences font vibrer ta ramure dont l’immobilité,

alors, se tord, hante les nids accueillants des pics et des mésanges d’où émanent dix chansons.Monte des mottes vers les notes. »

De plus, l’arbre, immobile, doit se doter de capacités spécifiques pour assurer sa survie. On comprend de nos jours que, pour cela, il ait dû inventer la chimie, celle des parfums pour attirer les polinisateurs et des poisons pour repousser les prédateurs. Dans une chronique radiophonique (22 mai 2016), Serres posait à cet égard la question troublante : « On se trouve donc devant un paradoxe extraordinaire : les vivants sans cerveau exploitent avec une finesse extraordinaire des vivants avec cerveau. Un être sans cerveau serait-il plus intelligent qu’un être avec cerveau ? »

Autre supériorité de l’arbre, autotrophe, sur les vivants tels que nous, hétérotrophes, c’est qu’ils vivent sans tuer. Leur développement ne nécessite en effet que matières organique et minérale issues du sol, eau et lumière. Leur existence, infiniment pacifique, symbolise un élan de vie par ascension paisible. Depuis le tronc, l’arbre s’élève, se multiplie, bifurque, s’épanouit, occupe l’espace de ses embranchement, par rameaux et ramilles en toutes directions. Arborescence, inflorescence voici des noms inchoatifs qui souffleront à l’oreille de Michel Serres le titre du premier ouvrage sur le Grand Récit : « Hominescence » témoin d’une pensée renouvelée et placée sous la bannière d’un vitalisme critique, au sens que lui donne Frédéric Worms.

Voilà un être dont l’expansion réalise la synthèse de l’un et du multiple, de l’harmonie et de la diversité. Vivant attaché à la terre, il dispose en fait d’une structure double. Racines, racinelles, radicelles, un arbre inversé, invisible s’épanouit en sous-terrain. Canaux de vie et de communications, ce réseau enfoui dépasse parfois en taille la partie émergée de l’arbre. Structure miroir, déploiement inversé, triangle de Leibniz sous le triangle de Pascal ? Voici que l’aspect biologique le plus fin ramène à l’une des abstractions de l’arbre :

Comme le souligne Frédéric Worms, c’est à un réalisme de la communication que nous invite la pensée de Michel Serres [15]. A un réalisme voire un vitalisme de la communication car, selon lui tout s’articule autour d’une polarité radicale entre vie et mort, polarité qui ne sait s’exprimer sans une juste philosophie du temps. Selon Elie During, le concept de temps épouse une multiplicité de modèles en résonances permanentes [16]. C’est le va-et-vient entre les diverses formes du temps qui permet peu à peu d’en dégager la teneur par laquelle s’inscrit le projet vitaliste de la philosophie de Serres. Parmi ces modèles, celui d’un « temps volume », opposé à la vision simpliste du temps mono-drome. Outre une conception non linéaire évidente, ce temps procède d’une topologie plus riche que de celle de croisements multiples car il est construit par des variétés non euclidiennes, des cols, des nœuds, des cheminées d’accélération. Ces modèles de temps doivent faire coexister du linéaire local et du non linéaire, plus global, du connexe mais aussi du non connexe, du continu et du discontinu ou encore du réversible et de l’irréversible. Il faut en effet donner au concept de temps, selon Elie During, un ensemble de représentations à la hauteur de la complexité du devenir réel.

Serres voit donc le temps comme une structure qui expose la forme du devenir qui s’exhibe au travers du passage d’un modèle à un autre à l’intérieur d’un espace de communication. Ce n’est qu’au prix de cet effort conceptuel, qu’il est possible de décrire les phénomènes évolutifs et, pour la nature elle-même, d’inscrire correctement le visage de l’émergence et celui de la destruction. Par renversement, on pourrait aussi dire que, de l’observation de la dynamique des êtres, c’est dans leur combat contre la disparition et dans l’effort permanent de leur structuration, qu’est rendue possible la véritable lecture du temps. Sans vouloir exemplifier le propos à l’excès, il semble que l’arbre possède les qualités requises pour accompagner favorablement cette pensée. Pour étayer ce point, je reviens à « Détachement », p95 à 114. Dans cette section « arbre de vie » Michel Serres, rêve à nouveau ou plutôt réfléchit devant le doyen des grands séquoias californiens vers lequel il était parti en quête de l’immortalité. Général Sherman, Hypérion, Muir Snag, voici des vivants hors du commun, arbres d’ailleurs si remarquables qu’ils bénéficient même d’une identité !

« Orant, vertical depuis quatre mille ans, branches coudées levées vers la lumière, il prie, si je sais ce que c’est que prier. Vigile, immobile, monstrueux, colossal. J’allais vers lui depuis longtemps. J’avais rêvé voici vingt ans que l’humanité naissait immortelle, que la mort n’était qu’une erreur. […] Le mal nous pousse à penser que le temps ne peut avancer que par destruction. Que l’avenir gît au-delà des ruines, que les enfants naissent outre les tombes des ancêtres. La chose était-elle inévitable ? Je ne vois plus la différence entre les philosophes qui procèdent par le travail du négatif et les sacrifices humains des Aztèques arrachant le cœur à quelque victime au haut de leur pyramide pour que le soleil puisse enfin se lever. Ils croyaient eux-aussi, que la mort est dans le temps, moteur du monde et de l’histoire. Orant, vertical depuis quatre mille ans, branches coudées levées vers la lumière, vigile, unique, instaurateur, il est là, monumental et terrifiant. »

Dans ce court extrait affleure l’essentiel de la pensée serresienne. Un âge extraordinaire montre déjà à quel point le séquoia a trouvé le remède efficace contre la corruption. Résoudrait-il à lui seul la lancinante question vitaliste ? D’une manière quasi-mystique, dans son infini patience, le géant semble avoir tissé un chemin transcendant par lequel il diffère indéfiniment l’heure de sa propre chute. Transposé au cas humain, il fait naître l’espoir et il montre ô combien est erronée la réponse sacrificielle de l’homme. Prière, confiance et bienveillance valent beaucoup mieux que tous les actes violents commis pour éloigner le Mal. Il faut aussi revoir le contrat passé avec les dieux !

« Il me paraît si étrange qu’il porte du vert, branches et rameaux, il me paraît insolite qu’il vive. Il porte une mémoire. […] Voici un monument de forêt primitive, un vivant brut. Vois un geyser de vie, solidifié, devant, s’arrachant d’un monde sans homme. Vois le témoin d’une terre avant la culture, où la force éclate, insensée. […] Un excès, un écart hante cet arbre, une folie, comme une démesure. J’allais dire une intelligence. »

Ce geyser de vie solidifié, ne rappelle-t-il pas ce temps volume dont les modèles mathématiques proposaient une illustration via les fonctions modulaires elliptiques et sa fonction « zêta » ? Voyons le tronc de l’arbre multimillénaire de séquoia ou d’olivier. Nous y retrouvons nœuds, cols, cheminées d’accélérations, parties connexes ou non-connexes. Voilà que le végétal porte cette masse de temps accumulé. Il s’agit d’un lieu depuis lequel pourrait apparaître un visage de mort. L’étonnement vient du fait de la présence, plus haut vers le ciel, de formes plus simples, branchages et jeunes rameux. Ce même vivant porte en lui plusieurs temps et, par l’acte de vie, parvient à mettre en communication un conservatoire de mémoires et un flot d’évènements génératifs beaucoup plus récents. L’arbre se confond là avec un échangeur de temporalités dont le moteur vivant pourrait presque se dire perpétuel et qui, de manière tout à fait paradoxale, fait dialoguer le passé et le présent, le fixe et le mobile. Pourtant Michel Serres ne peut s’empêcher de reconnaître une sorte d’influence humaine derrière ce caractère si particulier.

« Un délire mégalomane habite cet arbre, et ce ricanement trahit l’humain. […] Je vois comment cet arbre fut planté par une société de prêtres ;… des savants. Cet arbre a été formé. Modelé, travaillé, calculé. […] Ces hommes d’aube eurent des idées de génie concernant la vie. […] Ils ont cherché l’immortalité. […] Ils cherchaient qui prierait leurs dieux immortels, éternellement. Ils ont cherché qui pourrait faire face aux dieux à leur place. Modelé, travaillé, calculé, nous dirions maintenant mutant. […] Et si la mutation faisait apparaitre la sous-variété immortelle d’une espèce donnée ? Et si elle existait pour toute variété ? Bref, si nous étions, nous, immortels, aussi ? »

Voilà que ce vivant, portant plusieurs temps mêlés, trahit la quête ancienne d’autres hommes qui cherchaient eux-aussi à percer le secret de la vie. Là, devant ses yeux, le philosophe constate que l’immortalité peut revêtir par l’arbre une réponse concrète. Il ne rêve donc pas ! D’une science perdue depuis, des savants ont compris jadis comment stopper la cascade entropique. Or, ce geste d’immortalité est également reconnaissable dans d’autres pratiques.

« Le monde entier, en ces temps-là, sous toutes les latitudes fut saisi du désir d’immortalité. Par un immense miracle, il la trouva. Ici dans la reproduction incessante des béliers et des boucs fidèles, ici dans l’adoucissement du raisin, là aux gravures linéaires sur le marbre, là dans le séquoia. L’arbre géant répond à Gilgamesh. […] La grande vague des trouvailles au-delà de la mort s’arrêta en Grèce, le jour du miracle. On va disant que nos ancêtres grecs ont inventé notre géométrie, notre calcul et nos rigueurs, mais on ne dit jamais qu’ils ont inventé l’immortalité. »

Voilà que la présence de l’arbre permet à Michel Serres de mieux articuler sa pensée profonde. Concept de temps, vitalisme critique, c’est dans sa forme la plus réelle que l’arbre se fait ici l’instrument de la raison. Philosophe, ami de toute création et porteur du même souffle de vie, Michel Serres a confié une partie de son œuvre à la bienveillance de la nature. Eclairant de sa pensée une humanité inquiète, il a instruit, rassuré et rassemblé. Cet homme-là, d’une partie de son œuvre immense, habite désormais une autre espèce d’arbre. Biblique et symbolique, il porte la connaissance à bout de branches vives. Ses fruits nourriciers ne sont plus défendus. Au lieu de pommes, poussent des livres. Un « pommier »[1] donc, aussi abstrait que furieusement concret, sous lequel Michel Serres et Sophie Bancquart, des années durant, ont cultivé un nouveau jardin.

Références bibliographiques

[1] Collection des Hermès :

Hermès ou la communication, Paris, Minuit, [nov.] 1968

Hermès II. L’interférence, Paris, Minuit, [mars] 1972

Hermès III. La traduction, Paris, Minuit, [mars] 1974

Hermès IV. La distribution, Paris, Minuit, [janv.] 1977

Hermès V. Le passage du Nord-Ouest, Paris, Éditions de Minuit, 1980

[2] Jouvences sur Jules Verne, Paris, Minuit, [mars] 1974

[3] Feux et signaux de brume : Zola, Paris, Grasset, [nov.] 1975

[4] Esthétiques sur Carpaccio, Paris, Hermann, [2e trim.] 1975

[5] La Naissance de la physique dans le texte de Lucrèce. Fleuves et turbulences, Paris, Minuit, [oct.] 1977

[6] Le Parasite, Paris, B. Grasset, 1980

[7] Ilya Prigogine et Isabelle Stengers, La nouvelle alliance. Métamorphose de la science, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Bibliothèque des Sciences humaines », 1979

[8] Journal Le Monde, Une présentation de « la Nouvelle Alliance » Commencements, 4 janvier 1980

[9] Détachement : apologue, Paris, Flammarion, 1983

[10] Le Contrat naturel, Paris, François Bourin, 1990

[11] Michel Authier, Pierre Levy, Les Arbres de la connaissance, Paris, La Découverte, 1992

[12] Rameaux, Paris, Le Pommier, 2004

[13] Biogée, Paris, Le Pommier/Dialogues.fr, 2010

[14] Le Tiers Tiers-instruit, Paris, François Bourin, 1991

[15] Frédéric Worms, séminaire sur l’œuvre de Michel Serres, ENS Ulm 2022

[16] Elie Düring, Xavier Guchet, séminaire sur Michel Serres, philosophe des sciences et des techniques, ENS Ulm 2023

Olivier Joachim est professeur agrégé de physique en classes préparatoires au lycée Saint-Louis à Paris. Proche de Michel Serres (1930-2019), il est également un girardien de longue date, notamment par sa famille, qui connaissait en Avignon René Girard (1923-2015) et son père.

Commentaires

Laissez un commentaire