Le temps selon Gérard Berry

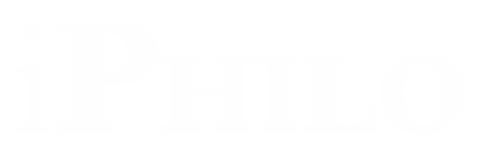

ANALYSE : Dans son ouvrage Le temps vu autrement (Éd. Odile Jacob, février 2025), Gérard Berry jongle avec différentes approches du temps, les unes ressortissant d’une réflexion approfondie sur l’histoire du temps, en ce qui concerne sa mesure et sa diffusion, ainsi que celle des ondes qui sont partout autour de nous, les autres en laissant libre cours à sa fantaisie sur ce qu’il est possible de faire du temps… autrement. Plutôt que de suivre l’ordre de présentation des chapitres, Michel Juffé nous propose ici de rompre cette chronologie linéaire, en traitant à sa façon ces diverses réflexions sur le temps.

Né en 1945, docteur en philosophie, Michel Juffé fut conseiller au sein du Conseil général de l’écologie et du développement durable (2003-2010) et enseignant aux Ponts-et-Chaussées, au CNAM et à l’Université de Marne-la-Vallée. Auteur d’une douzaine d’ouvrages, il a notamment publié Sigmund Freud – Benedictus de Spinoza, Correspondance, 1676-1938 (Gallimard, 2016), Café-Spinoza (Le Bord de l’eau, 2017), A la recherche d’une humanité durable (L’Harmattan, 2018) et dernièrement Nietzsche lecteur de Heidegger (L’Elan, 2020).

Une science promise à un bel avenir

Gérard Berry[1] est chercheur dans deux domaines opposés mais complémentaires : l’informatique et la déformatique. Régent de déformatique (au collège de ‘pataphysique, depuis le 22 novembre 2009), il définit ainsi cette science : « l’Informatique, c’est la science de l’information ; la Déformatique, c’est le contraire ». Il précise qu’il ne s’intéresse pas à la désinformation, pour laquelle de nombreux exemples abondent : politiciens, pseudo-scientifiques, voyants extra-lucides, commentateurs de l’actualité, etc. Scrupuleux, il nous rappelle que la Déformatique a été anticipée par Einstein, avec son espace-temps déformable, puisque la gravitation agit sur cet espace-temps. Il ajoute qu’il ne s’agit pas, chez Einstein, d’un « plagiat par anticipation »[2]. Lui-même s’avère un créateur prolifique puisqu’il est en train de commercialiser des inventions, directement issues de ses découvertes scientifiques qui révolutionnent la science du temps. Tout d’abord il a établi que le temps est porté par des ondes et leurs particules associés, qu’il nomme les temptons ou grains de temps. Chacun d’eux possède un spin à deux états possibles, notés tic et tac. Chaque tempton est attiré par les temptons de spin opposé et dès qu’une paire est construite elle se met à vibrer en utilisant une tactique [oui c’est bien tactique, et non tac-tic] simple : la double transition tic-tac > tac-tic > tic-tac. Chaque bascule tic-tac/tac-tic est invariable. Gérard Berry l’appelle « le laps de temps », et propose qu’il devienne le fondement de la seconde à la place de la vibration de l’atome de césium. Il peut arriver que ces échanges s’arrêtent au bout d’un nombre pair de laps de temps. A ce moment les deux particules fusionnent en une particule unique appelée toc, et surnommée le temps mort.

Il a ainsi calculé la durée de vie moyenne des paires de temptons mais ne les dévoile pas, pour des raisons industrielles. Dernier point, lié à la conservation de l’énergie : l’énergie vibratoire restante se transforme en énergie de masse du toc par simple application de l’équation E = Mc2. « Donc ces temps mort sont pesants, ce qui ne surprendra pas les spectateurs des matchs de basket-ball, handball ou autre sport collectif » (pp.215-218). Cette nouvelle conception du temps permet d’aborder deux grands mystères de la physique : celui de la matière noire, celui de l’énergie noire. La question de la matière noire, qu’il a résolue, conduit à des réflexions profondes qu’on ne peut comprendre qu’en lisant ce livre. L’auteur va aussi s’attaquer au problème de l’énergie noire, son prochain défi, dont il préfère ne rien dire, pour l’instant (ou pour longtemps, il nous laisse dans l’indéterminé sur ce sujet).

Avec la constitution d’******** ****** [termes couverts par le secret commercial !] de deux types, celles qui ont un excédent de tic et celles qui ont un excédent de tac, on peut fabriquer deux sachets, qui, judicieusement utilisés, permettent de rattraper un train en retard, ou de faire durer plus longtemps un moment agréable. Un slogan s’impose : « prends ton temps avec nos temptons. » Pour en savoir plus, Gérard Berry propose d’aller sur le site : Lapsagogo.com. Une autre application importante est liée au vieillissement plus ou moins rapide selon la vitesse à laquelle on se déplace. Par exemple, celui qui aura parcouru 4 années-lumière ne vieillira que de quelques heures alors que celui qui reste sur terre aura vieilli de 10 ans. Gérard Berry a créé une starteupe [ainsi orthographié par lui] visant deux sortes de clients : le barbon amoureux transi et la donzelle. Le site se nomme : barbonzelle.com [je n’ai pas réussi à y accéder, sans doute par maladresse]. Le barbon ayant voyagé en fusée revient vers la donzelle qu’il convoite alors qu’elle aura vieilli de quelques années, n’intéressant plus ses amants traditionnels et risquant de tomber dans le besoin financier. Les bénéfices – gigantesques – engendrés par cette transaction sont accessibles à ceux qui, prouvant qu’ils ont acheté le livre, achètent des actions en écrivant à Barbonzelle SARL.

Troisième application : le voyage dans le temps. Qui n’aura lieu évidemment que dans le passé et où le voyageur restera spectateur. Personne ne le verra et personne n’entendra, car on n’a pas le droit de changer le passé. La société s’appelle TravelToThePast.com. Cette application ne mérite pas plus d’explications et l’auteur demande qu’on lui envoie les souhaits de voyage pour estimer les besoins de sa future clientèle et sélectionner des clients-tests, qui voyageront gratuitement. Ce qui n’est possible que si on possède le livre, car il est pucé de telle sorte qu’on ne peut pas écrire à TTTP si on n’a pas le livre en mains. Pour les malins qui voudraient emprunter le livre, la puce se désactive après un emploi. Je me permets d’ajouter un commentaire : le système ne marchera que si les voyageurs ne s’expriment pas (par quelque moyen que ce soit) sur leur voyage, et même qu’ils ne disent à personne qu’ils l’ont accompli. Sinon ils vont modifier la perception du passé et cela modifiera, peu ou prou, le futur (tenant compte de l’effet papillon). De toute façon c’est dangereux, car leur conduite sera modifiée, à moins que tout leur voyage soit effacé de leur mémoire, ce qui en ferait perdre tout le charme.

Trois faces du temps en informatique : des poissons, des pendules et des algorithmes

Ayant déjà occupé 5156 signes et des poussières à décrire cette révolution, je vais devoir m’en allouer au moins le double pour présenter les travaux scientifiques de Gérard Berry, et pour reproduire ses observations sur la mesure du temps, et l’histoire de celle-ci. Sans oublier les quelques pages où il jongle avec diverses expressions en employant le mot « temps ». Commençons par les travaux scientifiques, avec les trois derniers chapitres consacrés au temps en informatique classique, au parallélisme asynchrone et à la programmation synchrone. Gérard Berry rappelle tout d’abord que l’essentiel est l’algorithmique, qui étudie les « procédés du calcul automatique ». Il parlera des circuits (fonctionnement des ordinateurs et transmission à distance) et de la programmation, qui dit comment écrire les algorithmes, aux chapitres suivants.

Il commence par rappeler que les algorithmes sont exécutables par des machines « totalement stupides ». Ce qui me rappelle la formule de mes amis informaticiens dans les années 1970 : « la bécane est une bécasse ». Impérissable ! L’histoire des algorithmes est très rapidement évoquée, en partant d’Al-Khwarizmi (fin du VIIIe siècle), qui inventa la systématique des algorithmes, dont la multiplication apprise à l’école, résolut l’équation du second degré, que tout élève de lycée connait, et, bien sûr, inventa l’algèbre, qui imprègne toutes les mathématiques. Son nom a été donné il a bien longtemps aux procédés de calcul (algorithmes, rien à voir avec les rythmes). Il donne une bonne place à Ada Lovelace, une mathématicienne de premier plan (1815-1852), qui écrivit le premier programme informatique pour la machine à calculer de Charles Babbage (1791-1871). Il nous présente aussi Alonzo Church (1903-1995), qui a démontré qu’il était impossible de savoir si une machine logique doit s’arrêter ou non, ce qui est important pour la programmation informatique. Puis il nous parle d’Alan Turing (mort trop jeune : 1912-1954), et décrit longuement sa machine, l’ordinateur universel, dont l’article « Machine de Turing » rend très bien compte, sur Wikipédia. Turing est aussi celui qui a percé le code Enigma durant la guerre de 1939-1945. Il est le saint patron de l’informatique (un prix Turing, très apprécié, existe depuis 1966). Soit dit en passant, j’apprécie beaucoup que Gérard Berry cite très souvent Wikipédia. De tous les « outils » dont je me sers sur le Web, c’est de loin celui qui m’est le plus utile et l’un des plus fiables. Tout le monde peut y contribuer (et corriger des contributions), une très sérieuse équipe de bénévoles propose sans cesse des modifications, et certains de ses articles ont le même niveau (clarté en plus) que bien des textes scientifiques ou littéraires. C’est pourquoi je verse 3,5 € par mois à la fondation W., et c’est bien peu.

Lire aussi : L’horloge et le métronome : les temps de Michel Serres (Olivier Joachim)

L’auteur montre quelques aspects du calcul informatique, qui permet, avec ses calculs lourds, de traiter très rapidement ce que des humains mettent des jours ou des siècles à résoudre. En revanche – pour ceux qui prêtent une « intelligence » à la machine – Gérard Berry constate qu’elle ne sait pas « arroser sa victoire », ce que j’ai aussi remarqué depuis longtemps ! Il l’illustre notamment avec les problèmes de chiffrement et de secret en cryptologie (qu’il traite avec brio) qui met aux prises des mathématiciens-informaticiens de haut vol, ce qui nous interdit, à nous pauvres amateurs, de « casser les codes » au vrai sens du terme. Très attentif à l’emploi des mots (tout au long de cet ouvrage) il se demande pourquoi on parle de cybersécurité (cybernétique = art du gouvernement), un terme que n’emploient jamais les informaticiens, pour lesquels il s’agit de sécurité informatique. J’ajouterai que j’ai fini par comprendre que l’erreur d’attribution vient du fait qu’en anglais « intelligence » veut dire renseignement (et « cleverness » a le sens français d’intelligence) et par extension tout ce qui est susceptible d’être mis sous formes de langages, de symboles. Ainsi ChatGPT est en effet une application d’IA, alors que la régulation des forces exercées sur un avion (la portance, le poids, la trainée, la poussée) exige un degré de programmation sans commune mesure avec la compilation de phrases prises dans des bases de données géantes.

Le chapitre sur le parallélisme asynchrone a été le début d’une ascension plus rude. J’ai tout de même compris, dès le début, qu’avec Turing et la plupart des utilisations en physique, le calcul est séquentiel, d’où un déterminisme fort. Yves (Couder) me faisait remarquer que c’était comme l’écriture humaine : quelle que soit la langue, on lit les signes l’un après l’autre et toujours dans le même sens. Or, apprends-je avec Gérard Berry, il est possible, avec un ordinateur, d’exécuter des calculs en « parallèle ». Et j’apprends aussi que depuis les années 2010, tous les ordinateurs possèdent des multiprocesseurs qui permettent d’exécuter, en même temps, plusieurs programmes. Cet « en même temps » a provoqué l’apparition des systèmes d’exploitation (OS : operating system)[3] qui gèrent les calculs, la mémoire et les diverses interfaces (entre logiciels, entre logiciels et matériel – on parle à présent d’applications). J’apprends aussi que le Web, dont tout le monde parle en le confondant avec l’Internet (qui n’est qu’un mode de transport), est d’usage « massivement parallèle », et qu’il permet de discuter avec un nombre quelconque de serveurs. Gérard Berry nous présente, par exemple, la CHAM (Chemical Abstract Machine), qu’il a inventée avec son collègue Gérard Boudol en 1992. C’est un modèle mathématique de calcul parallèle apparemment naïf mais très puissant, qui permet, par exemple, de calculer les nombres premiers en parallèle, au contraire du crible purement séquentiel d’Erathostènes[4].

J’avoue avoir peiné lorsqu’il présente les « logiques temporelles linéaires » ou « arborescentes », bien que j’aie appris au passage la différence entre une machine à café anglaise et une italienne, grâce à quoi je ne vais plus prendre que du thé sur l’anglaise et que du café sur l’italienne. Avec la programmation synchrone, et l’invention d’Esterel (premier langage synchrone) par l’auteur, je ne peux que copier ce qu’il en dit :

« l’hypothèse synchrone […] exprime que le temps de calcul nécessaire pour répondre aux événements d’entrée est toujours considéré comme nul. Autrement dit, les programmes synchrones calculent et fournissent leurs sorties en temps nul quand ils reçoivent des entrées, puis dorment en attendant les prochaines entrées. En pratique, il suffit pour valider cette hypothèse que le temps de calcul soit plus petit que le temps limite déterminable pour chaque application : par exemple, la contrainte est de 1/100 de seconde pour l’A320 [Airbus] » (p.306)

Je retiens ceci : la programmation synchrone permet d’accomplir simultanément diverses opérations, comme si aucun décalage temporel n’existait – à nos yeux. « Comme si » : cela veut dire qu’on ne distingue deux événements successifs, et qu’on les croie simultanés. L’auteur donne un exemple simple à comprendre : deux sons séparés de moins de 20 millisecondes nous paraissent simultané. À partie de là, j’ai calé : la présentation d’Esterel, qui tient en 44 pages, m’a entièrement échappé. J’ai quand même le vertige quand je lis que sur le microprocesseur de l’Apple M4, on compte 28 milliards de transistors ; et si je lis la notice de Wikipédia, il est gravé en 3 nanomètres (10-9 mètres) et peut accomplir 38 000 milliards d’opérations par seconde (38 x 1015).

Mesures : horloges, calendriers, longitudes, ondes, satellites et smartphones

Je vais donc revenir à des choses que je comprends. Les chapitres 3 à 5 parlent successivement : de la mesure du passage du temps ; de la distribution de l’heure ; et des ondes (en particulier sonores). L’auteur parcourt à grands pas l’histoire des calendriers, des cadrans solaires, des horloges, et s’attarde longuement (8 pages) sur la mesure des longitudes, s’extasiant devant le livre de Dava Sobel, Longitude, sous-titré L’histoire véritable d’un génie solitaire qui a résolu le plus grand problème scientifique de son temps (J.C. Lattès, 1996). J’ai moi-même découvert et beaucoup aimé ce livre, grâce à David Landes, L’heure qu’il est : les horloges, la mesure du temps et le monde moderne (1987, puis 2017, Les Belles Lettres, alors qu’il est paru en anglais en 1969), dont je n’ai pas encore fini de lire les 640 pages. Puis on passe au temps astronomique, aux oscillateurs électroniques et aux horloges atomiques et optiques. Conclusion : « J’espère que le lecteur aura pris du plaisir à lire ce chapitre, même si je n’ai personnellement strictement rien apporté à ce domaine – qui est tellement beau que j’adore le raconter ! » (p.98). Mission accomplie !

Le chapitre 4 commence avec la « saga » du choix des unités de mesure du temps, des fuseaux horaires, des horaires de chemins de fer, des heures légales, se poursuit avec la distribution de l’heure par la radio, le téléphone, et la synchronisation des horloges, des ordinateurs et des réseaux. Il explique l’existence et l’usage des protocoles de transport de données (dont Internet), l’illusion de croire qu’un GPS (Global Position System, comme chacun le sait) est toujours précis et juste. Il alerte sur les défaillances de sécurité (dues à la malveillance, mais aussi à l’instabilité qui accompagne la complexité) qui affectent tous ces systèmes de mesure. Ce n’est pas toujours facile à lire, mais on suit.

Le chapitre 5 est consacré aux ondes, et permet à Gérard Berry de déployer son savoir et son amour de la musique, en commençant par expliquer ce que sont des ondes, quelle gamme elles couvrent, comment elles se propagent. Il rend hommage à Joseph Fourier (1768-1830), le premier à avoir calculé leurs lois mathématiques, en établissant que toutes les ondes peuvent se décomposer en sinusoïdes. Il consacre beaucoup de pages à l’analyse, la création, l’enregistrement et la restitution des sons, leur compression, l’exécution et la création électroniques. Il parle aussi de la communication par les ondes, rappelant que le télégraphe électrique, inventé dans les années 1840 – avec notamment le code Morse – a été aussi révolutionnaire, sinon plus, qu’Internet. Sans parler du téléphone, de la radio, de la télévision, jusqu’à la fibre optique et les réseaux sans fil. Il conclut en rappelant que si le cerveau travaille bien plus lentement qu’un ordinateur, « le nombre gigantesque de neurones travaillant en parallèle est une chose que nous ne savons vraiment pas imiter. » (p.206). [Pour mémoire : le cerveau humain compte entre 90 et 100 milliards de neurones, avec chacun 10 000 synapses (transmetteurs chimiques ou électriques) en moyenne, et sachant que ces synapses évoluent, apparaissent et disparaissent. Le nombre de connexions est estimé à 1514, soit 0,15 quatrillions. Source : Wikipédia].

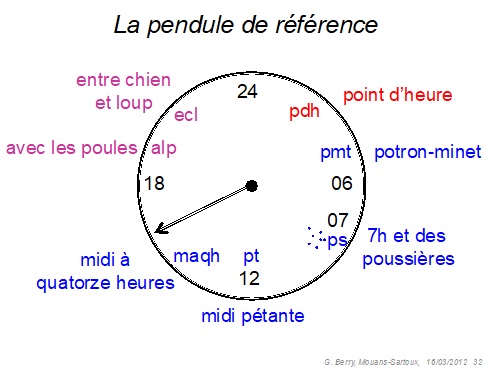

J’ai gardé non pas le meilleur mais le plus réjouissant pour la fin, le chapitre 2 : « Percevoir le temps et en parler ». Il parvient – en même temps si je puis dire ou plutôt en entrelaçant très finement (une vraie dentelle) des concepts fondamentaux et des expressions répandues – à nous initier aux grands problèmes concernant le temps, et à placer une kyrielle d’expressions, qu’il emploie de façon oulipienne et ‘pataphysicienne (aussi un entrelacs !). Rappelant que le français utilise un seul terme « temps » là où l’anglais en distingue cinq (time = temps qui passe ; beat =pulsation ; strocke =moteur à n temps ; tense = temps du verbe conjugué : weather = le temps qu’il fait), il s’amuse beaucoup. Par exemple, à créer un projet de pendule de référence, comptant 24 heures.

Cette horloge, qui ne nomme que 8 heures sur 24, est largement suffisante et adéquate à nos activités quotidiennes. Il prévoit que, la longueur et la masse étant depuis peu définies avec l’aide de la seconde, les bouchers auxquels nous achèterons trois millénaires de viande, ne perdront pas leur bonne habitude d’en rajouter en disant : « Y en a deux siècles de plus, je vous les laisse ? » Phrase qui me fait rire chaque fois que je la prononce. Gérard Berry nous convie à lire « Pour la réhabilitation du Pavillon des poids et mesures », paru dans Viridis Candela, cahiers du Collège de ‘Pataphysique, où il est Régent de Déformatique, comme déjà dit[5]. Tout en nous parlant de la constante de Planck, de la musique, de l’évanescence du présent, des durées, des âges, du temps propre, et ainsi de suite. Sa conclusion est très courte : « la plaisanterie est un excellent terrain d’attaque pour les sujets sérieux ». Elle en fait même partie, dirai-je, sous peine d’asséchement des neurones. Parmi ses très nombreux remerciements Gérard Berry indique qu’il aimerait rencontrer Dava Sobel, ce qui doit être possible, puisqu’elle est en vie, est née en 1947, et qu’on peut la contacter par son agent. J’essaie d’être aussi court. À la question : Gérard Berry « peut-il dire ce qu’est le temps, sous toutes ses coutures ? », la réponse est celle de Pierre Dac : « oui ! », « oui !! », « oui, il peut le dire !!! »[6].

[1] Gérard Berry, ingénieur au Corps des Mines, a été professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Algorithmes, machines et langages (2012-2019). Médaille d’or du CNRS, il est membre de l’Académie des sciences (2002) et de l’Académie des technologies (2005). Il est Régent de Déformatique au Collège de ‘Pataphysique, depuis 2009. Il est l’auteur de L’hyperpuissance de l’informatique, Odile Jacob, 2017.

[2] Le plagiat par anticipation est le titre d’un livre de Pierre Bayard, Les Éditions de Minuit, 2009.

[3] Le dernier en date d’Apple, Sequoia, que j’utilise sur mon MacBook Air 2024, « inclut une fonctionnalité permettant de contrôler son iPhone sous forme de fenêtre MacOs, lui permettant d’avoir accès aux notifications de l’iPhone directement sur Mac. Elle permet aussi de mieux organiser les fenêtres de navigation. Elle comporte enfin des fonctionnalités comme les effets sur iMessages, l’intégration de la calculatrice dans les Notes, ou le fait d’envoyer des messages en différé, ainsi que Apple Intelligence (Wikipédia). Je bénéfice de Copilot, qui doit m’aider à améliorer mes textes, après « Rédacteur » qui m’aide déjà à améliorer ma syntaxe (je ne m’en sers jamais).

[4] Celui-ci, né vers -276 et mort vers -194, fut directeur de la bibliothèque d’Alexandrie à partir de -245. Astronome, géographe, philosophie et mathématicien grec. (Source : Wikipédia)

[5] Alors qu’il aime référencer toutes ses mentions et citations, ici il ne le fait pas. J’attente donc à sa modestie en précisant que cet article est paru en septembre 2007, et a été remanié jusqu’en mars 2018. Voir le lien ci-dessous, en accès libre.

[6] Pour le lecteur un peu perdu, voici à quoi renvoie cette mienne allusion. En 1957, Pierre Dac et Francis Blanche créent Le Sâr Rabindranath Duval. En 1960, on entend sur Europe 1, les répliques suivantes : « Votre sérénité, pouvez-vous me dire quel est le numéro du compte en banque de Monsieur ? », dit Francis Blanche en désignant un spectateur dans la salle. « Oui », répond Pierre Dac, le Sâr. « Vous pouvez le dire ? » « Oui ! » « Vous pouvez le dire ??? » « Oui !!! » « Il peut le dire ! Bravo ! Il est vraiment sensationnel ! ». Pierre Dac était aussi un grand inventeur.

Né en 1945, Michel Juffé est un philosophe français, intéressé aux questions d'éthique, de philosophie politique et d'écologie. Il fut conseiller du vice-président du conseil général de l'écologie et du développement durable (2003-2010) et a enseigné dans plusieurs grandes écoles et universités. Auteur d'une douzaine d'ouvrages, il a récemment publié Sigmund Freud – Benedictus de Spinoza, Correspondance, 1676-1938 (Gallimard, 2016), Café-Spinoza (Le Bord de l'eau, 2017), Liberté, égalité, fraternité... intégrité (L'Harmattan, 2018), A la recherche d'une humanité durable (L'Harmattan, 2018) et, dernièrement, Éclats d’un monde disparu (Élan des mots, 2020), Nietzsche lecteur de Heidegger (Élan des mots, 2021) et Vlad le destructeur (Élan des mots, 2022).

Commentaires

Laissez un commentaire