Pourquoi faire de la philosophie ? (Encore) une lecture de l’allégorie de la caverne

ANALYSE : Il est toujours bon de relire ses classiques et, en ce début d’année scolaire, les lycéens ne sauraient probablement échapper, dans leur enseignement de la philosophie, d’une allusion ou d’une étude approfondie de la célèbre allégorie de la caverne de Platon. C’est à cette découverte ou redécouverte, que Jean-François Crépel nous invite ici, car elles peuvent être plus riches qu’il n’y parait… et cette allégorie ne nous enjoint-elle pas d’ailleurs à dépasser les apparences ?

Jean-François Crépel est professeur de philosophie depuis 1999, et enseigne au Lycée de la Joliverie (Loire Atlantique). Il collabore avec l’association «Philosophia» et a notamment donné un cours à l’Université Permanente de Nantes sur le thème «Kierkegaard ou le choix de soi».

Une très célèbre allégorie

C’est un récit tiré des œuvres de Platon, que l’on a mainte et mainte fois commenté dans les écoles. Le nom qu’on lui donne résume à lui seul l’enseignement scolaire de la philosophie : «allégorie de la caverne»[1] – on dit aussi parfois «mythe». On peut en effet chercher à traduire ce récit comme on décrypterait le sens caché d’un récit de fiction. Une surprise attend cependant celui qui y chercherait immédiatement des raisons de faire de la philosophie, en particulier qui chercherait à y retrouver les grandes «perspectives»[2] de l’enseignement philosophique. Si on philosophe, pour comprendre l’existence humaine, et que cette compréhension passe par l’interrogation des relations entre l’homme et la culture, philosopher implique de reconnaître que l’homme affronte, à toute époque, une crise de la culture, une sorte de moment aigu d’une maladie qui le conduit à interroger son origine et son destin. Mais la philosophie permet-elle de diagnostiquer cette crise ? Et de formuler le remède qui permettrait d’en sortir ? Parce que les malades peuvent l’être en étant ignorants de leur maladie, le philosophe peine à convaincre les hommes qu’il leur faut soigner la culture qui les a nourris et façonnés comme ils sont aujourd’hui, celle-là même qui leur donne leur rêve et par laquelle ils se représentent l’objet de leur désir. L’allégorie de la caverne illustre le problème de cette impuissance à convaincre, puisqu’on y représente finalement les hommes comme refusant d’écouter le discours philosophique censé les convaincre que leur culture est en crise.

C’est qu’on philosophe surtout, dira-t-on alors, pour se défaire de l’illusion, c’est-à-dire pour apprendre à connaître la vérité, alors que la plupart des hommes, l’allégorie de la caverne le montre bien, ne veulent pas se donner la peine de connaître cette vérité. Le fait est que le mensonge est parfois plus agréable que la vérité, et l’ignorance, plus facile que la connaissance. Pourquoi alors affronter la vérité, si elle demande des efforts, si elle est blessante, voire cruelle ? Si l’enseignement de la vérité vaut finalement au philosophe une condamnation à mort, comparable à celle qui l’attend s’il choisit de redescendre au fond de la caverne. Là encore, l’allégorie de la caverne est plus inquiétante que rassurante, dissuasive qu’incitative, pour qui cherche des raisons de philosopher. C’est, dira-t-on enfin, que le philosophe se doit d’être un homme d‘action : son devoir est de bien agir ou d’agir pour le Bien. Mais le Bien, est-ce de laisser en prison des hommes incapables d’user de leur liberté avec sagesse ? Ou de chercher à libérer ces prisonniers au risque de les conduire à faire un mauvais usage de cette liberté, en mettant à mort, par exemple, leur libérateur lui-même ? Les citoyens libres ne sont-ils pas plutôt ceux qui refusent prudemment de revenir dans la caverne ? L’allégorie de la caverne nous conduit donc sérieusement à examiner les raisons de philosopher, à interpeller le philosophe, tel Socrate à son procès[3], pour le sommer de répondre à une question aussi pragmatique que fondamentale : Pourquoi faire de la philosophie ? Examinons donc plus précisément les trois grandes raisons que nous avons commencées à avancer. Nous comprendrons peut-être alors d’une nouvelle façon la leçon de ce texte inaugural et fondateur de l’enseignement philosophique.

I. Pour se réconcilier avec la culture

Le mot culture se prend au moins en deux sens : un sens passif : Être cultivé, c’est d’abord recevoir du passé ce qui fait la mémoire de l’humanité ; c’est comprendre l’épaisseur temporelle de l’existence humaine, qui ne se réduit pas à l’expérience de l’instant présent. Cependant, la culture ne se réduit elle-même pas à un héritage, elle est aussi une invention. C’est le sens actif du mot. La mémoire ne se contente pas alors de se souvenir, elle anticipe en inventant de nouvelles pratiques. La conscience cultivée se tourne alors vers l’avenir. Se cultiver, c’est ainsi créer du nouveau, c’est être inventif, en dessinant les projets de ce qui va être. Cependant, l’homme ne peut échapper à la crise de la culture, cela à l’occasion d’un double moment contradictoire : d’abord, celui où, tout à son désir de perfectionnement, il perd le fil de ses traditions, et croit pouvoir tirer un trait sur le passé. Il se croit alors pure activité dans son rapport à la culture, et dans son enthousiasme, capable de réinventer l’avenir à partir du présent. Celui, ensuite, où il croyant perdre ses capacités d’invention modernes, il se met à douter mélancoliquement de son pouvoir d’affronter l’avenir : à la croyance en la pure activité succède celle en une pure passivité. Persuadé d’abord de la liberté sans limite que lui confère un pouvoir sur la nature et sur lui-même, l’homme se met finalement à douter de l’existence même de cette liberté. Tantôt séduit par l’avenir, tantôt accablé par le passé, c’est une sorte de déchirement de la conscience qui saisit l’homme dans ces moments de crise de la culture.

L’existence, c’est en effet le fait, avant même de connaître et d’agir, d’être, plutôt que de ne pas être. La pierre existe, comme la plante, et l’animal, mais le propre de l’Homme, c’est de concevoir la possibilité de son inexistence : l’homme est l’être qui porte en lui l’idée de son propre néant, qui a conscience de la non-nécessité de son être. Cette conscience engendre un sentiment proche de la «nausée»[4], mais la cause de celle-ci n’a rien de physiologique. La conscience humaine, à l’épreuve de la crise de la culture, se sent déchirée entre son existence réelle et ses valeurs idéales, ce déchirement la rendant comme étrangère au monde[5]. Y a-t-il une issue à cette crise ?

Ce sont souvent les mythes ou les récits légendaires, qui donnent aux hommes des clés pour se réconcilier avec la culture, et pour apaiser les effets de la crise. Ces récits jouent comme des énigmes qui permettent à la conscience humaine, à chaque époque, de questionner son rapport à ses origines, à ses valeurs, et ainsi de se réconcilier avec elle. Ainsi en va-t-il des mythes d’Œdipe et de Prométhée qui représentent, l’un, la crise des principes structurants de la société, du moins pour l’Occident héritier de la culture grecque, l’autre, les promesses, autant que les périls menaçants, du développement technique : – Œdipe tue son père et épouse sa mère ; il se crève les yeux en prenant conscience de ses actes : il révèle ainsi les grands interdits fondateurs de la société au travers de ces crimes que constituent le parricide et l’inceste. – Prométhée vole le feu aux Dieux pour le donner aux hommes, il rivalise de ruse avec Zeus pour parvenir à libérer l‘humanité de sa condition précaire d’être dénué de tout attribut naturel. L’humanité se croit alors prête à jouer avec le feu technicien, pour s’inventer une destinée héroïque, au travers de la maîtrise de la nature, et de la domination des espèces, mais cette destinée, si on en croit le mythe, se révèle plus funeste que salutaire. On peut s’interroger sur ce prétendu soin de la culture que constituerait la croyance pour l’homme en ses propres mythes[6]. En effet, croire simplement aux mythes risque de signifier perpétuer, pour l’homme, la superstition, cette figure irrationnelle de la religion[7]. Dans sa dimension d’héritage, l’homme doit ainsi savoir explorer les origines oubliées de la culture, faire en sorte que l’appréciation de cet héritage puisse se faire de façon toujours nuancée, afin d’en comprendre la richesse mais aussi les aveuglements ; dans sa dimension d’invention, il doit pouvoir questionner le renouvellement de la culture, sa capacité à se réinventer sans tomber dans la démesure, et ainsi explorer l’usage et les limites de sa liberté. L’homme doit donc développer la connaissance historique et anthropologique de la vie sociale qu’il hérite du passé, tout autant que fonder une éthique de la maîtrise technicienne de l’avenir. Les mythes sont donc des récits à questionner plutôt qu’une source de croyance.

Lire aussi : Socrate : le père de la philosophie (Daniel Guillon-Legeay)

Pourquoi faire de la philosophie ? Première réponse : Pour comprendre que se réconcilier avec la culture ne se fait pas à n’importe quel prix. Il s’agit de questionner la valeur de ce que nous héritons du passé comme de ce que nous inventons pour l’avenir de l’humanité. Un tel questionnement ne saurait se faire en cédant à la superstition de la croyance aux mythes. La philosophie invite bien à se réconcilier avec la culture, mais en cherchant la connaissance de la vérité.

II. Pour connaître la vérité

La connaissance, c’est le contraire de l’ignorance. Avoir la connaissance, c’est être savant, posséder la science. Mais qui est vraiment savant ? Beaucoup prétendent l’être. Les réputations de savant se font et se défont en société au gré des modes de reconnaissance (diplômes, certificats) que chacun parvient à obtenir en se soumettant à des épreuves et des examens, mais également par sa capacité à persuader les autres qu’on possède effectivement la science. Il faut donc admettre que, malgré les institutions que sont les Écoles, et les universités, par lesquelles l’État cherche à réglementer le statut de savant, il y a, au sein de la société, une sorte de trafic de la connaissance. Ce qui tient lieu de connaissance en effet est souvent une marchandise peu fiable qui circule par des réseaux de communication fragiles. On peut appeler cette marchandise : opinion[8]. Or l’opinion est la drogue de l’ignorant. Elle n’aurait aucune valeur si tout le monde était savant ; et c’est seulement parce que la plupart des hommes sont ignorants de la plupart des choses qu’ils se réfugient dans l’opinion pour faire comme s’ils étaient savants, ce qui confère à l’opinion un prix surestimé. Trois raisons à cela : 1/ l’opinion est facile et peu chère, alors que la connaissance, elle, est difficile à acquérir et a un prix élevé ; elle demande des démonstrations et des explications souvent complexes. Le savant a du mal d’ailleurs souvent à financer sa recherche. 2/ L’opinion permet de se faire valoir auprès comme le savant qu’on n’est pas. Elle flatte l’ego en société, pour peu que l’on maîtrise un minimum l’art de la persuasion[9] 3/ Enfin, l’opinion procure presque le même plaisir que la connaissance, laquelle a même parfois un goût amer.

Qu’est-ce qui distingue l’opinion de la science ? On identifiera l’opinion à son origine et son mode de propagation ; son origine : elle n’est souvent que le pur produit des craintes et des espoirs des hommes qui la colportent. Son mode de propagation : d’abord, simple rumeur qui se propage sur un mode de communication spécifique (bouche-à-oreille, commérage), l’opinion peut être traitée par un art qui permet d’en contrôler la diffusion, d’en organiser la censure, d’en construire la crédibilité : le nom antique de cet art de la persuasion est la rhétorique. La rhétorique permet de vendre l’opinion, quelle que soit sa valeur réelle de connaissance sur le marché des croyances sociales. Les fake news sont ainsi les opinions que les réseaux sociaux parviennent à diffuser comme s’ils s’agissait de vraies connaissances. Et c’est ainsi que la rhétorique permet d’intoxiquer les esprits ignorants qui ne savent pas comment chercher les informations fiables. On identifiera la connaissance vraie à sa procédure. La prudence veut que cette procédure ait deux étapes : d’abord, pour connaître la vérité, il est nécessaire de se retirer en soi-même pour apprendre en silence le sens de cette recherche, c’est ce que délivre le for intérieur de la conscience soutient Descartes, qui fait de la lecture de soi-même le principe premier de connaissance[10]. Objectif : savoir se relier à soi-même pour mieux savoir se relier aux autres et au monde. Dans un deuxième temp, on peut «revenir dans la caverne», pleine d’opinions tonitruantes, et dans cette arène qu’est l’espace public, faire valoir la connaissance véritable au détriment de l’opinion.

Cette prudence est nécessaire car l’espace public est le lieu où opinion et connaissance se mélangent sans cesse, et où se confondent les vrais possesseurs de science et les charlatans du savoir. Il faut donc, en philosophe, apprendre à séparer ce qui est mélangé, à distinguer ce qui est confondu : les démonstrations, les définitions, les faits, les témoignages, les rumeurs, les fictions. C’est un travail immense ! Et ce travail doit être fondé sur une éthique qui consiste à séparer l’amour de la vérité de la recherche des plaisirs, lesquels tendent insidieusement à se confondre avec la première : ainsi, les articles de journaux à scandale, ou les buzz apportent du plaisir aux lecteurs, influenceurs, et internautes, mais ils ne sont pas nécessairement vrais dans leur contenu d’information. Sans une éthique de la vérité, qui suppose la vertu de sincérité[11], dit Platon, cette vérité se dissout dans l’opinion, et la connaissance devient impossible.

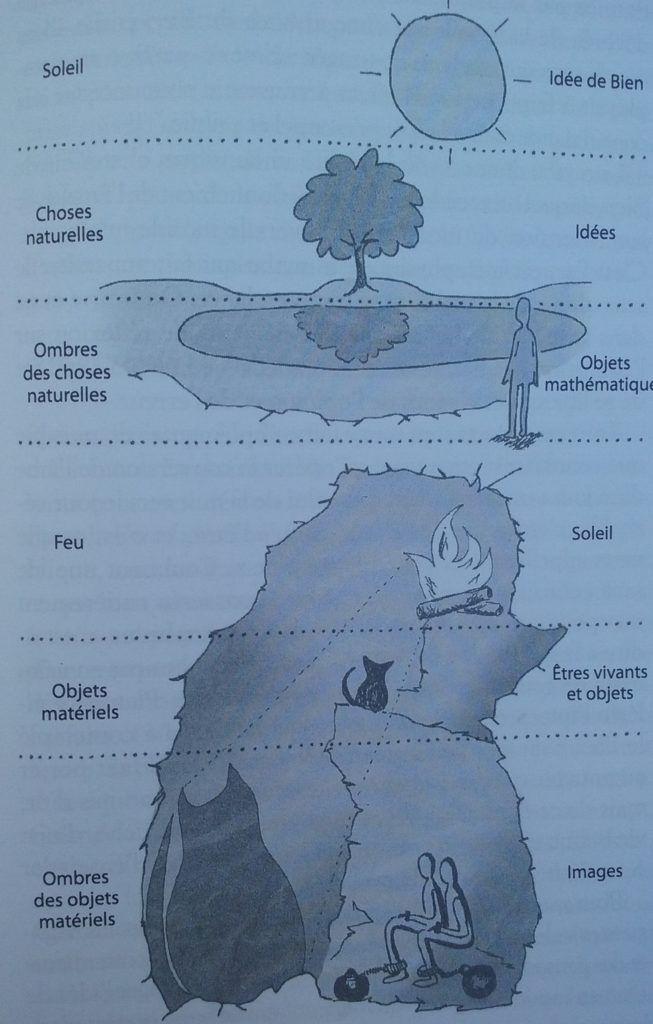

Pourquoi faire de la philosophie ? Deuxième réponse : pour connaître la vérité, qui est ultimement, pour Platon, la conscience de l’existence et la connaissance des «Idées» ou «Essences» (Eidos en grec) des choses matérielles, qui ne sont que des simulacres par rapport à elles et dont elles tiennent leur existence même. Nous ne développerons pas ici davantage cette dimension ontologique de la République, mais soulignons que cette connaissance du Vrai n’est pas seulement un apprentissage en raison, requérant de la méthode, mais aussi un combat personnele et social, appelant une éthique. Cependant, il y a un danger à opposer les détenteurs de l’éthique de la vérité d’un côté, et les hommes passionnés d’opinion de l’autre. La fin de l’allégorie de la caverne illustre bien le risque d’une incompréhension de l’éthique. Si le philosophe ne veut pas se réduire à n’être qu’un intellectuel coupé du monde et particulièrement de l’action[12], il doit trouver aller au-delà du simple souci de cette éthique de la vérité. Faire de la philosophie, ce n’est donc pas seulement chercher à se réconcilier avec la culture ou viser la connaissance de la vérité, c’est finalement surtout réussir à agir en société.

III. Pour bien agir

L’action, c’est le contraire de la résignation. Agir, c’est changer le monde, le transformer, et se transformer soi-même en même temps. On ne peut pas changer l’un sans changer l’autre. Prenons l’exemple du réchauffement climatique : les hommes changent le monde en produisant toujours plus d’énergie, mais cette production a des effets secondaires. Elle conduit les hommes à subir les effets de ce qu’ils ont provoqué. Toute action a des effets sur l’agent – celui qui agit -, pas seulement sur le patient – celui sur qui on agit, car l’un et l’autre sont souvent les mêmes. Agir, c’est donc se changer soi-même comme agent pour agir mieux, ou tout simplement pour passer de l’inaction à l’action.

Lire aussi : Qui est Kierkegaard ? (Jean-François Crépel)

L’action humaine n’est que rarement individuelle, et le plus souvent collective. Bien que les hommes imitent les actions des autres hommes, rivalisent entre eux pour triompher les uns des autres par la compétition, les plus actions les plus admirables sont des actions qui s’organisent en coopération. Cette façon d’agir demande souvent aux hommes d’user de raison et d’empathie les uns envers les autres, car l’action collective n’est pas un mouvement de foule[13]. Seule la raison peut garantir la cohérence de l’action, mais c’est une raison elle-même pratique qui interroge, d’un côté, les motifs : la pureté de l’intention, le caractère impératif de ce que prescrit la maxime ou règle d’action qu’on se donne[14]. D’un autre côté, les conséquences de l’action : ses effets probables ou certains, à court ou long terme, ses effets secondaires possibles, ce à quoi elle engage vraiment. Par conséquent, l’action demande toute une série de vertus intellectuelles et morales allant de l’intelligence au courage, en passant par la discipline et le dévouement. Agir, c’est tout autant faire preuve de stratégie et de calcul, ou encore du sens de l’anticipation des actions des autres que d’audace ! Les militants de groupes, participants à des actions collectives le savent bien : agir, c’est prendre des risques : risque d’aveuglement, quand on ne sait pas reconnaître la réalité de la domination coloniale, des chambres à gaz, des goulags ou du réchauffement climatique ; risque de déresponsabilisation, quand on exécute les ordres d’en haut sans prendre soin d’interroger la justification des actes finalement accomplis ; et plus fondamentalementrisqued’échec, car aucune action, même minime n’immunise contre la possibilité de rater ce qu’on entreprend. Cependant, il y a tout autant un danger à tomber dans l’activisme, en considérant que l’action est la solution à tous les problèmes, et en faisant du risque, la seule vérité de l’existence humaine, qu’à se replier sur l’attitude contemplative, qui condamne implicitement à l’avance la valeur de toute forme d’action[15].

Pourquoi faire de la philosophie enfin ? Troisième réponse : pour faire le Bien : ainsi la préservation de la Nature, l’instauration de la Justice, la conquête de la Liberté sont de ces combats qui éveillent en nos contemporains indéniablement le désir d’agir pour le Bien, et il importe certainement au philosophe de sortir et de faire sortir de la résignation de l’inaction. Cependant, une réflexion élémentaire sur l’expérience de l’action nous apprend d’abord qu’identifier ses justes fins ne suffit pas. Il faut aussi leur associer les bons moyens, et pour cela apprendre à articuler la théorie et la pratique, apprentissage qui permet de mener à bien des actions vraiment réussies, et donc d’être au clair sur le sens de cette réussite[16]. Il faut aussi éclairer la relation entre la responsabilité et l’efficacité, qui est au cœur de la décision d’agir, ne serait-ce que pour savoir s’il est légitime d’avoir des scrupules ou des remords. On gagnera ici à approfondir les questions d’auto-persuasion, mais aussi de manipulation, c’est-à-dire d’instrumentalisation de la volonté d’autrui. Enfin, la philosophie peut contribuer à délimiter le domaine dans lequel l’action prend une dimension exemplaire pour les autres hommes[17]. Bien agir, ce n’est donc pas la perspective la moins précieuse de la philosophie. Et il y a toujours à faire pour bien agir[18] !

Conséquences et conclusion

Les adversaires de la philosophie ne sont sans doute pas plus nombreux aujourd’hui qu’à l’époque de Socrate, mais ils sont plus habiles. Ils ne font plus de procès au philosophe mais observent simplement qu’on peut très bien désormais se réconcilier avec la culture, connaître, et agir, sans qu’il y ait pour cela besoin de faire de la philosophie[19]. Ils soupçonnent même qu’elle soit devenue un obstacle à ces entreprises[20]. On peut leur répondre que philosopher, ce n’est pas adopter tantôt l’une, tantôt l’autre de ces attitudes, mais bien plutôt parvenir à les articuler sans contradiction. En effet, chacune de ces attitudes laissée à elle-même engendre des dangers, ou au moins des insuffisances : chercher seulement à se réconcilier avec la culture, c’est risquer de devenir superstitieux, c’est-à-dire s’abandonner à la croyance naïve aux signes forgés par les récits légendaires, en renonçant à la connaissance comme à l’action ; chercher seulement la connaissance ne contribue à former que des intellectuels hors-sol, incapables de revenir dans la caverne ; cependant, qu’agir exclusivement ne conduit qu’à former des activistes, faisant du risque la quintessence de la condition humaine. C’est pourquoi nous soutiendrons que faire de la philosophie, c’est chercher,tout ensemble, à se réconcilier avec la culture, à connaître et enfin surtout à bien agir en évitant d’enfermer exclusivement la démarche du philosophe dans l’une ou l’autre de ces attitudes. En philosophie, l’important est de comprendre qu’en matière de culture, de connaissance et d’action, tout se tient !

Lire aussi : Matrix : les ignorants sont-ils bénis ? (Sylvain Portier)

L’allégorie de la caverne ne nous permet pas de comprendre explicitement les raisons de philosopher, mais c’est parce qu’elle n’est donc pas un récit figé, également parce qu’elle n’interdit de nouvelles leçons à tirer de ses lectures ; enfin, c’est parce qu’elle fait signe vers ce geste exemplaire que constitue l’acte d’enseigner : – D’abord, on ne philosophe pas seulement parce qu’on aime les mythes et les histoires mais parce qu’on sait allier au goût pour ces récits de fiction, le sens de la connaissance historique, voire ethnologique, et de la représentation artistique. En effet, on ne raconte pas ces récits de la même façon à toutes les époques, et dans toutes les sociétés[21]. De plus, ces récits demandent toujours un décryptage, une analyse critique de la connaissance. La philosophie invite à réfléchir ces récits mythiques, et à les mettre à l’épreuve de la connaissance historique ainsi qu’à à les raconter d’une nouvelle façon. Il faut donc sans cesse recomposer le récit de l’allégorie de la caverne[22]. – Ensuite, on ne philosophe pas seulement parce qu’on aime la vérité plus que tout, mais parce qu’on sait développer la méthode de la connaissance, celle qui permet de s’assurer que cette connaissance ne fait pas l’objet d’une tromperie, qu’elle ne se contente pas de nourrir les illusions de l’opinion[23] ; or, un tel savoir signifie accepter de ne pas se faire d’illusions sur le pouvoir de la vérité, et refuser de céder à la tentation d’en rester à une contemplation solitaire du vrai. Cela implique la prise en charge des problèmes de société et du vivre-ensemble, c’est-à-dire, pour le philosophe, la décision de l’enseignement. Cependant, l’allégorie est comme l’avertissement à ne pas renouveler l’expérience douloureuse de l’échec socratique[24]. Il faut prendre le temps de tirer à nouveau la leçon de l’allégorie de la caverne : – On philosophe enfin et surtout pour déployer les pouvoirs de l’action humaine, tout en prenant la mesure des limites de ce pouvoir, en commençant par fonder une éthique, c’est-à-dire une théorie des devoirs qui cherche à définir et à prescrire les règles de l’action. Rien de tel pour cela que d’instituer une École dont un des buts principaux est de permettre d’apprendre à enseigner la philosophie[25]. C’est à refonder un tel enseignement que l’allégorie de la caverne, et tout l’ouvrage de Platon dont elle n’est qu’un petit extrait, invite[26]. C’est vers une telle action exemplaire qu’elle fait signe.

[1] La référence ultra-canonique du récit est le début du livre VII de La République de Platon. Résumons sommairement le propos : Il s’agit du récit de prisonniers enfermés au fond d’une caverne. On ne sait pas pourquoi ils sont emprisonnés et enchaînés, mais ils le sont « depuis leur enfance » : ils ne peuvent donc savoir qu’il existe, au dehors, de la caverne un monde extérieur où ils pourraient vivre libres, ni véritablement sentir «le poids de leurs chaînes». Cette prison est un peu étrange : on ne s’y ennuie pas, on n’y purge pas véritablement une peine ; on passe son temps à regarder et écouter des images et des sons. Les images sont les ombres d’objets réels que les prisonniers ne peuvent pas voir car ils sont situés derrière eux ; les sons sont les échos déformés de paroles prononcées par des hommes dissimulés derrière un petit mur, et qui agitent des marionnettes qui produisent ainsi des simulacres d’objets, c’est-à-dire des apparences trompeuses. Grâce à un feu situé un peu en hauteur, à mi-chemin de la sortie de la caverne, ces marionnettistes font donc illusion, autrement dit, ils font croire aux prisonniers que ce qui n’est qu’ombres et échos sont choses réelles et paroles véritables. Jusqu’au jour où un prisonnier, délivré de ses chaînes, se met à arrêter de croire aveuglément à la réalité des ombres, et au sens des échos entendus. Cela se fait par étapes : d’abord, il découvre sa condition de prisonnier, la mise en scène des marionnettistes, puis se met à chercher un chemin qui permet de sortir de la caverne. Une fois dehors, il décide, après avoir contemplé longuement le spectacle du monde extérieur, de retourner dans la caverne délivrer les autres. L’histoire se finit mal : car les autres prisonniers refusent de croire leur ancien camarade, qui ne trouve pas les mots pour les convaincre ; il est finalement mis à mort. On ne peut ignorer que ce texte, repris par de nombreux manuels, constitue une sorte de « pont aux ânes » de l’enseignement philosophique en France et sans doute ailleurs, avec toutes les difficultés que pose cette charge symbolique : risque de récitation, de glose infinie, de caricature de la doctrine de son auteur, etc.

[2] Ce sont aujourd’hui schématiquement, en France, les trois grands axes de recherche ou «Perspectives» du programme d’enseignement de philosophie en classe terminale d’enseignement général et technologique : : voir le Bulletin officiel spécial du 25 juillet 2019 de l’Éducation Nationale : les intitulés exacts sont : L’existence humaine et la culture, La connaissance, Morale et politique. Ces perspectives sont accompagnées de « Notions » à étudier, que le cours de Philosophie a pour tâche d’intégrer à l’étude des perspectives proposées.

[3] Socrate, c’est un fait historique, fut, à la suite d’un procès, condamné à mort par le tribunal d’Athènes en -399. L’événement est aussi célèbre que ce récit de «allégorie de la caverne» dont la fin constitue d’ailleurs une sorte de symbolisation a posteriori. Voir infra, note 23.

[4] La nausée, nom du roman de Sartre qui contribue à populariser, en France, dans les années 1930, la philosophie «existentialiste».

[5]C’est cette conscience malheureuse qui s’illustre, à titre d’exemple, dans la pensée du judaïsme, et du christianisme du Moyen-âge soutient Hegel dans sa Phénoménologie de l’Esprit (1807, Première partie, (B), b, 3).

[6] Croyance en laquelle l’historien P. Veyne demande qu’on examine avec rigueur le bien-fondé dans Les Grecs ont-ils cru en leurs mythes ? (1983).

[7] Le débat sur la superstition chez les philosophes est fondamentalement de savoir s’il faut y réduire la religion elle-même (ce que font essentiellement les «philosophes du soupçon» dit P. Ricoeur : Nietzsche, Marx, Freud), ou si elle en constitue, sous une forme jugée tantôt archaïque, tantôt dégradée, un simulacre dissimulant la véritable nature de la religion, compatible avec la connaissance et l’action, ce qui est la thèse de Ricœur lui-même. Voir Philosophie de la volonté.

[8]C’est le terme qu’utilise Platon pour distinguer la connaissance de la vérité de sa contrefaçon, tout en reconnaissant qu’il existe des opinions vraies, mais qui justement sont vraies sans qu’on puisse justifier qu’elles le sont, ce qui les fragilise devant les mensonges, et n’immunise pas contre la possibilité de l’erreur (Ménon).

[9] Cf : supra.

[10] C’est à une telle lecture que Descartes invite ses lecteurs tout au long des Méditation métaphysiques, mais en particulier dans le passage que l’on résume souvent à la formule : «Je pense, donc je suis.».

[11] Platon, République, IV, 485 c-d.

[12] C’est l’image qu’en donne Platon dans le Théétète (174a) sous la figure de Thalès qui, tout occupé à observer les étoiles, tomba dans un puits, suscitant ainsi, les moqueries d’une servante.

[13] Sartre distingue dans La critique de la raison dialectique l’action d’un « groupe en fusion» qui permet aux individus d’agir en sortant de leur isolement, et celle d’un groupe en série où les individus conservent leur jugement mais peine à se solidariser pratiquement avec les autres dans une action vraiment collective.

[14] Voir sur tout cela les Fondements de la métaphysique des mœurs de Kant, en particulier la deuxième section.

[15] C’est la tentation de la philosophie stoïcienne, même si elle est tempérée par toute une théorie de l’engagement invitant à distinguer le souci et le soin, et qu’illustre la métaphore de l’acteur par exemple chez Épictète dans son Manuel (XVII).

[16] L’examen du choix et de la décision d’agir est pour cela essentiel, comme le montre Aristote dans Éthique à Nicomaque en particulier au livre VI.

[17] Au-delà de sa réputation sulfureuse, la lecture des œuvres de Machiavel peut se révéler ici des plus instructives : en particulier, Le prince.

[18] Jankélévitch dans son Traité des vertus (I, Le sérieux de l’intention), rappelle que le propre de la conscience morale est d’être habité par le sentiment invincible de ce «quelque chose qu’il faut faire»jamais contenté par le lâche soulagement d’avoir bien fait ce qu’on avait à faire : «j’ai déjà donné», etc.

[19] L’idée est que la culture en particulier scientifique pourvoit désormais de façon plus rigoureuse et spécialisée à ce besoin, alors que les problèmes philosophiques seraient eux posés de façon archaïque et dépassés. Voir La défaite de Platon prophétisé par C. Allègre, L’Erreur de Descartes diagnostiqué par A. Damasio, etc.

[20] Ce sont souvent d’ailleurs les philosophes eux-mêmes qui ont initié cette critique, laquelle a visé essentiellement à critiquer la réduction de la philosophie à sa dimension métaphysique, consistant à absolutiser le rapport de la pensée à la culture (Comte), à la connaissance (Kant) et à l’action (James). La justification de nouvelles disciplines scientifiques spécialisées : Sociologie, Épistémologie, Linguistique, et les progrès de sciences comme la neurobiologie, ou les sciences cognitives ne signifient pas cependant la disparition des raisons de faire de la philosophie. Elles renouvellent plutôt, et souvent de façon très féconde, la façon de formuler les problèmes philosophiques.

[21] On notera la forme originale de récit/réflexion que propose Camus dans son essai à mi-chemin entre la littérature et la philosophie : Le mythe de Sisyphe.

[22] C’est ainsi qu’a été lu par les philosophes contemporains le film Matrix (Wachowski, 1999). Cf Matrix, machine philosophique (Ellipses, 2003)

[23]« Nous avons une tentation naturelle de fonder nos opinions sur nos désirs » dit Comte dans son Système de politique positive.

[24] Car c’est bien lui qui meurt symboliquement à la fin du récit, comme en écho de sa célèbre condamnation à mort en -399 par le tribunal d’Athènes. «Socrate» disait Jankélévitch «s’est vengé de ses accusateurs en leur léguant sa mort» (L’Ironie, p.14).

[25] On sait que Platon s’est voulu un tel fondateur en créant l’Académie, école dont le programme d’enseignement est longuement énoncé tout au long de la République.

[26]On peut penser que c’est à un tel projet de refondation de l’École que la société aspire, surtout quand des enseignants sont victimes de la violence sociale la plus extrême, témoignant ainsi d’une crise de l’éducation, au sein même de la crise de la culture. On aura ici une pensée pour tous nos Socrate contemporains que les convictions d’enseignant exposent à la violence sociale qui met à mal, parfois au quotidien, l’institution scolaire.

Jean-François Crepel est professeur de philosophie depuis 1999, et enseigne au Lycée de la Joliverie (Loire Atlantique). Il collabore avec l'association "Philosophia" et a notamment donné un cours à l'Université Permanente de Nantes sur le thème "Kierkegaard ou le choix de soi".

Commentaires

Bonjour, Je voudrais m’abonner à votre infolettre mais pour une raison que j’ignore, je ne reçois pas le courriel prévu pour confirmer mon adresse. Pouvez-vous m’aider svp ?

Merci.

par Michel Girard - le 8 janvier, 2024

Laissez un commentaire