«Vice et versa», une élégie philosophique

ANALYSE : Certaines références populaires passent volontairement pour des créations triviales ou amusantes, afin d’être mieux acceptées par les auditeurs. Il n’en demeure pas moins qu’elles peuvent receler une profondeur insoupçonnée, parfois enfouie pendant longtemps. C’est en ce sens que Sylvain Portier aimerait nous faire écouter d’une autre oreille une célèbre chanson des Inconnus intitulée « Vice et versa » : loin d’être une simple parodie, elle véhicule selon lui un message sensé et sérieux, existentialiste au sens fort du terme, reposant sur une dialectique de l’espoir qu’il n’est peut-être pas inutile de méditer en ces temps troublés.

Docteur en philosophie, Sylvain Portier est professeur de lycée en Loire-Atlantique, conférencier et rédacteur en chef d’iPhilo. Il a notamment publié Fichte, philosophe du Non-Moi (Éd. L’Harmattan, 2011), Philosophie, les bons plans (Éd. Ellipses, 2016) et Philosophie, contrôle continu (Éd. Ellipses, 2014 et 2020). Il a réalisé des conférences pour les Éditions M-Éditer. Un compte philosophique Instagram peut être suivi, ainsi qu’une chaîne YouTube.

L’hémorragie de tes désirs

S’est éclipsée sous l’azur bleu dérisoire

Du temps qui se passe

Contre duquel on ne peut rien Être ou ne pas être

Telle est la question

Sinusoïdale

De l’anachorète

Hypocondriaque

L’élégie est un poème lyrique exprimant une plainte douloureuse, des sentiments mélancoliques, mais sans être nécessairement sans espoir. Celle-ci, certes populaire, s’ouvre, directement et sans fard, sur la souffrance d’un homme ou d’une femme dont les désirs ne correspondent pas à «l’ordre du monde», pour paraphraser Descartes. Il est plausible qu’il s’agisse là d’un désarroi amoureux et, si tout malheur n’est certes pas amoureux, il nous semble possible de prendre ici ce type de douleur intime comme le modèle du malheur en général, d’un point de vue existentiel. Cette personne conserve secrètement cette douleur, qui lui semble impossible à conjurer : son amour est-il mort ? N’a-t’il existé que dans sa mémoire ou dans ses fantasmes ? Est-il perdu pour toujours ? Cette personne ne peut-elle au contraire s’empêcher de désirer sans cesse de nouvelles personnes ? Puisqu’il est question d’une «hémorragie», nous sommes manifestement face à quelqu’un qui a souffert de cela quantitativement (depuis de nombreuses années) ou qualitativement (ex : une semaine de passion torride). Le temps nous éloigne en effet de ceux que nous aurions aimé aimer, mais nous floute aussi cette représentation qui, en vieillissant, s’aggrave comme une nostalgie, une névrose du passé qui ne passe finalement pas.

C’est là le propre de la condition sentimentale de l’homme, d’une existence. L’étymologie latine de ce mot, ex sistere, qui signifie être hors de soi, possède d’ailleurs un double sens intéressant ici : il désigne à la fois l’état de celui qui ne supporte plus ce qu’il vit et s’énerve au point de ne plus être totalement maître de lui-même et, comme le soulignent les penseurs existentialistes, le fait de ne pas avoir une essence, mais une identité narrative, toujours en construction et au-devant de soi-même (que ce soit au plan des individus, des peuples, ou de l’humanité toute entière). En cela, notre existence n’a manifestement pas grand-chose à voir avec la simple vie des animaux. Au moins pour un temps, afin de se reconstruire, mieux vaut donc reconnaître que la volonté, ce qui «dépend vraiment de nous», comme le diraient les stoïciens, ne peut rien à certains de nos maux, notamment en amour. Nous laissons volontairement de côté, pour l’instant, les références faites à la couleur et au temps, sur lesquelles nous reviendrons.

Être ou ne pas être

Telle est la question

Sinusoïdale

De l’anachorète

Hypocondriaque

De là découle naturellement une interrogation sur nous-mêmes, sur nos désirs et nos choix, puisqu’en amour, ils doivent être réciproques, partagés, pour nous rendre heureux. Implicitement, ces questions nous renvoient à ce qui a fait que l’on a choisi l’autre ou que l’on a accepté d’être choisi par lui. Telle est la spécificité d’une crise, au sens étymologique du grec krisis, qui signifie jugement, notamment au sens médical, diagnostic – et, en ces temps de crise sanitaire, ce terme est à méditer. L’on ne s’intéresse en effet à la mécanique de sa voiture que quand elle tombe en panne, et il en va de même de toutes ces machines que nous appelons les autres, ces «machines désirantes», selon l’expression de Gilles Deleuze. À moins d’avoir de véritables sentiments amoureux (pour son conjoint, ses enfants, ses parents, etc.), nous ne comprenons pas tellement qu’une machine humaine tombe en panne, qu’elle dysfonctionne. Et quelle fonction (relation) pouvons-nous alors encore lui donner ? Tel est le jugement que la crise (de couple par exemple) a l’intérêt de nous enjoindre de donner, après une réflexion sur nous-mêmes.

Lire aussi : Le jugement, le discernement et l’amour : de l’entêtement à l’abandon (Alexandre Panetto)

Plus généralement, la question shakespearienne concernant notre existence concrète en vient à se poser : être ou ne pas être ? Être ou ne pas être (ou ne plus être) ensemble ? Questions face auxquelles nous pourrions nous sentir embarrassés, faisant des zigzags dans nos explications, peut-être aussi dans notre attitude physique (changement de jambes croisées, frétillement sur le siège, etc.). Autant de mouvements sinusoïdaux qui plombent, tout en l’ouvrant, une méditation sur soi, l’autre, l’amour… trois termes manifestement bien difficiles à circonscrire et à relier.

Aussi n’est-il pas étonnant que le poète, peut-être par provocation sincère et aidante, invite la peine de la personne à laquelle il s’adresse (qui, bien sûr, est essentiellement nous) à aller voir quelqu’un de sage. Mais ce dernier serait sans doute totalement inaccessible à celui qui lui demande conseil, tels nombres d’oracles ou le Zarathoustra de Nietzsche (sur lequel nous reviendrons au terme de notre étude). De sa hauteur, innée ou advenue, un tel sage pourrait-il comprendre, avoir une sincère empathie pour l’homme ordinaire, fût il souffrant ? En l’occurrence, le vieil homme, par sa sagesse peut-être «le plus vieux des hommes», selon la formule nietzschéenne, est quelqu’un d’isolé, peut-être un malade imaginaire, un «anachorète hypocondriaque», peut-être atteint du syndrome de Münchhausen, ce trouble psychique caractérisé par des simulations de symptômes de maladies – qui renvoie souvent à une nosophobie (la peur d’être malade) et au besoin inconscient d’être affectivement rassuré et pris en charge. Cela signifie que cet «anachorète» est un homme malade, puisque le fait de simuler des maladies ou d’avoir peur d’en contracter en est paradoxalement déjà une. Mais c’est précisément pourquoi cet étrange sage est le mieux armé, quoique désarmé en toutes choses, pour donner une bonne parole afin de calmer ou transcender le sentiment de la douleur ou la maladie d’amour de ce malheureux dont il pourrait, à son tour, prendre soin.

refrain :

Mais tu dis (Mais tu dis)

Que le bonheur est irréductible

Et je dis (Et il dit)

Que ton espoir n’est pas si désespéré

À condition d’analyser

Que l’absolu ne doit pas être annihilé

Par l’illusoire précarité de nos amours destituées

Et vice et versa (Et vice et versa)

Là est l’essentiel (comme souvent), puisqu’il s’agit du refrain. Commençons par souligner le jeu de miroir entre la voix principale et la seconde (off), qui souligne le message selon lequel le bonheur est irréductible – donc également irréductible à l’autre : à l’amoureux, aux amis, à la famille, etc. Si en cela le bonheur n’est pas possible, où est-il ? Dans l’argent, le confort, la possession matérielle ? Sans doute pour certains, mais que pourrait-il rester d’autre, de plus philosophiquement intéressant que de retomber à de telles médiocrités de pensée ? Il s’agit là encore d’un dialogue qui est un soliloque (un dialogue de soi avec soi-même), et c’est pourquoi la voix off répète ce qui a déjà été énoncé par le poète qui, lui-même, veut aider la personne éplorée à dépasser certaines illusions.

Comprenons bien ce qui est dit ici : le bonheur est ontologiquement «irréductible». À quoi ? À tout précisément. Il est comme «l’Être» chez Heidegger, qui n’est nullement (puisque le nul est le Néant) réductible à quoi que ce soit de «l’Étant». Mettez ce que vous voulez en face de cette attente de l’Être heideggerien ou du bonheur, ce ne pourra être l’objet de cette attente, sans doute trop métaphysique, océanique – illusoire ou authentique, selon le jugement de chacun. C’est pourquoi il est aussitôt nécessaire de distinguer l’espoir de l’espérance car, selon une belle phrase, l’espérance est l’espoir qui reste lorsqu’il n’y a plus rien à espérer. Autrement dit, l’espoir reste rationnel, possible d’après nos connaissances empiriques, alors que l’espérance s’élève au-delà, vers un miracle ou quoi que ce soit qui pourrait rompre et transcender l’organisation mécanique du monde. Or, si la vie est tragique au sens littéraire du terme (et non pas simplement triste, dramatique), c’est que le Destin parvient toujours à triompher de nos désirs, quand bien même nous avions l’espoir de faire en sorte qu’il n’advienne pas (ex : le célèbre destin tragique d’Œdipe).

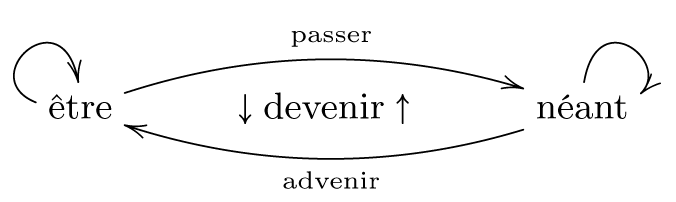

Ce que nous pouvons nommer l’espoir non-désespéré demande donc, paradoxalement, d’être «analysé». Pourquoi paradoxalement ? Parce qu’il est question, dans l’espérance, d’une foi, d’une intuition, qui ne demande aucun secours de la raison – mieux, qui le fuit. Repris en main, donc, par le poète analyste, grâce à une rationalité qui ne s’abandonne pas au mystique, le caractère dialectique du non-sens de notre vie et de son caractère apparemment «désespéré» peut être mis en lumière. En effet, relisons Hegel : s’il ne reste rien, quelle différence faire entre le Rien et le Tout, entre l’Être et le Néant ? La Phénoménologie de l’Esprit a précisément décrit la structure dialectique qui unit ces contraires : semblant être très éloignés l’un de l’autre, ils ne le sont en vérité pas davantage que deux points d’un cercle tracé, qui se rejoindraient inexorablement, quelle que soit leur position d’origine. Il en va de même de l’opposition entre le réalisme, qui pose dogmatiquement l’Être du monde perçu ou d’une transcendance et le nihilisme, qui nie toute valeur ontologique au monde, à la morale ou à la religion, et ni voit que Néant. Ainsi, ce rien qui envahissait l’âme de la personne éplorée est certes un néant vécu, un creux profond dans sa vie, mais il devient un tout et, comme chez Hegel, le Néant et l’Être, ici affectifs et non pas abstraits, se rejoignent. L’unité dialectique des deux donne le Devenir, ce qui fait que le passé n’est plus et le futur sera, puisque ce qui devient à la fois est et n’est pas. Hegel emploie parfois le terme Aufhebung, que l’on peut traduire par subsomption, afin de désigner ce mouvement de conservation dans le dépassement, tant du point de vue de la pensée que du réel, de sorte que la logique des deux est en vérité un seul et même processus, dont la forme la plus pure et originelle est celle de l’Être, du Néant et du Devenir. Mais nous développerons plus loin le thème du temps, qui sera au cœur de la suite de la réflexion.

Ce vague à l’âme élégiaque provient peut-être de son incapacité à vivre son désir amoureux ou à combler le grand nombre de ses désirs, à l’instar du célèbre tonneau percé que les Danaïdes, dans la mythologie grecque, sont condamnées à remplir éternellement. En ce sens, il n’y a peut-être rien de plus sage, de plus vrai et de plus moral que d’assumer le fait que le bonheur est hors de notre portée ou, tout simplement, qu’il n’existe pas. Mais alors, quid de l’amour ? Et comment séparer radicalement, par un dualisme, les notions (au sens les plus larges qu’elles peuvent avoir dans notre imaginaire) de bonheur et d’amour ? Là est la question qui peut ouvrir à un nouvel horizon de pensée car «l’absolu ne doit pas être annihilé» : on retrouve bien sûr la dialectique entre deux opposés, l’Absolu et le Néant. Quoi de plus vide de sens, en effet, que l’Absolu ? Quoi de plus absolu que le Néant ? Cela tient, comme une démonstration logique et phénoménologique qui n’aboutit certes pas (ou pas encore, à ce stade de la chanson), à un résultat concret dans le choix de vie de cette personne, mais qui a le mérite de faire système.

C’est pourquoi, comme à la fin de chaque strophe, le poète utilise (entre parenthèses, par subtilité ou par évidence, selon la compréhension de chacun) l’expression dialectique «Vice et Versa», jeu de mots évident mais bien vu sur le vice, la souffrance commise ou endurée, peut-être par nature, puisque la véritable locution adverbiale, qui signifie réciproquement, inversement, est «vice versa» ou «vice-versa». Cette expression est même redoublée entre parenthèses, se faisant ainsi implicitement écho à elle-même, puisque nous sommes dans une élégie dialectique : «Et vice et versa (Et vice et versa)». Le jeu de miroirs entre les contraires est ainsi subtilement démultiplié. Or il n’est pas anecdotique que l’on dise que le miroir réfléchit : par l’image qu’il nous renvoie, il dédouble en un sens ce que nous sommes, comme la réflexion nous permet de nous prendre nous-mêmes comme objet. L’adjectif qui lui correspond est spéculaire, mot dans lequel on retrouve spéculation, autrement dit réflexion, et c’est cette conscience réflexive que le poète veut ici ouvrir afin que le malheureux commence par se poser les bonnes questions au sujet de ses amours «illusoires» et «destitués».

Il faut que tu arriveras

À laminer tes rancœur dialectiques

Même si je suis con… vaincu que c’est très difficile

Mais comme moi, dis-toi

Qu’il est tellement plus mieux

D’éradiquer les tentacules de la déréliction

Et tout deviendra clair

C’est alors que la vie rejaillit, heureusement, plus forte ou plus faible que ces pensées tourmentées, car la source de cette dialectique se révèle n’être qu’un ressentiment (comme le dit si bien Nietzsche à propos de Platon et de Hegel), une «rancœur» qui est une forme, parfois conquérante mais dégénérée, de la «Volonté de puissance» [Wille zur Macht] en tant que telle. Cette «passion triste» pourrait être rapprochée de ce que Spinoza appelle le «resserrement de conscience», qu’il définit comme « une tristesse qu’accompagne l’idée d’une chose passée arrivée contrairement à notre espoir » (Éthique, Livre III, Définition des affections, XVII). Jouant de façon provocatrice sur les mots, le con peut être le poète lui-même bien sûr, pour qui n’a pas l’intelligence ou l’intuition de l’entendre. Il le sait bien, y est habitué, tel l’albatros de Baudelaire que «ses ailes de géant empêchent de marcher» lorsqu’il est «exilé sur le sol au milieu des huées». Et c’est pourquoi il montre avec ironie que le véritable «convaincu» est un con vaincu, ce qui revient à dire que celui qui est assez sot pour demeurer longtemps esclave de sa rancœur ne peut qu’être vaincu par elle.

Mais que propose-t-on donc comme alternative à cette personne malheureuse ? Quelle éthique (au sens antique ou spinoziste du terme : conseils de vie, remèdes à la servitude et au malheur) pourrait nous aider ? Commençons par remarquer qu’il ne s’agit pas de faire fi de sa situation par une sorte d’acte de transcendance, mais «à condition d’analyser», comme il est dit depuis le début, par une déconstruction rationnelle, le fondement même de ce malheur, la racine de ces fleurs du Mal. Ce serait si simple s’il fallait attaquer à un endroit précis afin que tout rentre dans l’ordre. Mais nous le savons, le problème du Désir germe en de multiples endroits (de notre équipe de travail, de notre famille, de notre couple, voire de nous-mêmes). C’est pourquoi il s’agit bien plutôt d’une hydre aux tentacules nombreuses, voire renaissantes, à laquelle on s’attaque lorsque l’on veut assumer les yeux dans les yeux ce qui définit notre condition (sauf croyance en une transcendance) : la déréliction humaine.

Lire aussi : Francis Wolff : « On a trop vite fait de réduire l’amour à un sentiment mystérieux » (Françis Wolff)

Et ce n’est sans doute pas sans malice que le poète conclut de cette analyse, certes assez complexe, que «tout deviendra clair» pour qui l’a comprise. Mais cela est pourtant vrai une fois revenu à la signification profonde de l’existence humaine : comme nécessaire contingence, comme aliénante liberté et comme désir sans fin (aux deux sens du mot fin : le but et l’achèvement), autrement dit, à son sens existentialiste. Si nous ne postulons pas l’existence d’un Destin ou d’une Providence, nous devons partir de ce triple constat existentialiste : notre existence est contingente, puisque nous aurions pu ne jamais naître et mourrons inévitablement un jour ; nous sommes «condamnés à être libres», selon l’expression sartrienne, au simple sens de capables de faire des choix et condamnés à devoir en faire ; quand bien même nous désirerions ne rien désirer, nous n’en resterions pas moins des êtres de désir, ce dernier étant «l’essence même de l’homme», comme l’écrit Spinoza (Éthique, Livre III, Définition des affections, I). Cela, pour le moins, est aussi dur à assumer que clair à comprendre. La situation du malheureux devient alors limpide et troublante d’évidence dans sa nudité, et cette réflexion est comparable à «l’échelle» à laquelle Wittgenstein compare son Tractatus logico-philosophicus, au terme de celui-ci : qui en a compris l’enseignement peut s’en débarrasser comme d’un outil qu’il aurait été indispensable d’utiliser pour s’élever au-delà des faux problèmes de la métaphysique – en l’occurrence, ici, d’une possible métaphysique de l’amour.

[refrain]

D’où venons-nous ?

Où allons-nous ?

J’ignore de le savoir

Mais ce que je n’ignore pas de le savoir

C’est que le bonheur est à deux doigts de tes pieds

Et que la simplicité réside dans l’alcôve

Bleue et jaune et mauve et insoupçonnée

De nos rêveries

Mauves et bleues et jaunes et pourpres

Et paraboliques

Et vice et versa

Approfondissant cette réflexion tout en ayant à cœur de la rendre accessible, le poète en revient aux célèbres questionnements shakespeariens sur l’existence dont nous parlions : quel(s) but(s) poursuivons-nous, et lequel est le plus justifié de poursuivre ? Quelle est notre origine, à la fois comme individu et comme membre de l’Humanité ? Ces deux questions sont bien sûr intimement liées, puisque la connaissance de cette provenance peut fortement conditionner le but que nous nous fixons dans la vie.

Mais des paroles viennent en tant que pont, qu’interlude ; elles sont une prose plus douce, car les dires acérés de «l’anachorète» pourraient sans doute être jugés dirigistes, risquant de faire naître cette «rancœur» dont les «machines désirantes» que nous sommes doivent, précisément, tenter de s’affranchir. Cette parenthèse (dé)enchantée nous oriente étonnamment vers une théorie des couleurs (de la vie). Cela a déjà été le cas chez plusieurs artistes, notamment Vassily Kandinsky, qui est connu pour avoir peint des tableaux abstraits, dont l’objectif ultime était, selon ses propres mots, d’exprimer le «sentiment de la vie», la tonalité affective par laquelle nous sommes reliés au monde, notre façon singulière de vivre l’existence. Or, reconnaissons que cela peut être pensé mais non pas énoncé verbalement, et c’est précisément pourquoi Heidegger (dont le Être et temps est en bien des points, et quoi qu’il s’en soit publiquement défendu, existentialiste) fait l’apologie du dire poétique, qui serait le mode d’être fondamental de la parole. Pour lui, seuls les poètes et les amoureux de la poésie savent donc vraiment «ce que parler veut dire» : la poésie et la musique ne transmettent aucune information concrète sur le monde. En un sens, ils ne communiquent rien, mais c’est justement ce rien poétique qui permet de parler de la façon la plus libre et la plus pure de l’Être et de l’existence – voire de l’Amour absolu. Nous approcherons la question de la couleur et de la coloration existentielle ensuite. Soulignons pour l’heure ceci : proche d’un certain mysticisme, Bergson considère ainsi que le génie artistique parvient à prolonger le pouvoir des mots ordinaires, qui ne sont jamais que des «étiquettes» que l’on colle à des choses pourtant singulières, et sont seulement faits pour exprimer des choses matérielles et utiles. L’on retrouve la même idée chez des artistes comme Jackson Pollock, qui peint de manière intuitive des toiles abstraites en emprisonnant, en congédiant sa raison, s’en remettant entièrement à la spontanéité de sa mouvance corporelle. Mieux qu’un état de transe, qui risquerait de tourner à la folie et d’amener à produire des œuvres brouillonnes et inconsistantes, il est alors sujet à des «rêveries», entre le rêve et l’éveil. Rousseau et Bachelard ont d’ailleurs bien montré, chacun à leur manière, les subtiles spécificités et la richesse d’un tel état psychique. Quoi que muettes, de telles œuvres peuvent parfois nous faire écho, sans qu’il soit possible de mettre en mots ou de rationaliser ce qu’elles nous disent.

Afin de souligner, derechef, l’aspect certes profond mais néanmoins enfantin de ces questions, le poète utilise des enfantillages de langage («J’ignore de le savoir / Mais ce que je n’ignore pas de le savoir / C’est que le bonheur est à deux doigts de tes pieds.»), que l’on retrouve dans les décalages humoristiques naïfs du clip (gags enfantins). L’on retrouve cette utilisation paradigmatique de l’enfant chez Nietzsche, notamment dans Les trois métamorphoses d’Ainsi parlait Zarathoustra, où ce qui le caractérise est qu’il dit oui à la Vie dans son immanence absolue, non pas par obéissance ou lassitude, mais bien plutôt par une tranquille et joyeuse affirmation de soi : s’inspirer de l’enfant joueur nietzschéen serait ainsi la meilleure façon de parvenir à remplir de manière ludique et (faussement) naïve les quatre tâches que l’on peut relever dans l’ensemble de cette élégie, et qui sont bien sûr intimement liées : ne pas annihiler l’absolu ; dépasser l’illusion de nos obsolètes désirs et de nos amours disparus ; ne pas être l’objet, affectivement et intellectuellement, de la rancœur ; assumer la finitude et la liberté constitutives de l’existence humaine. C’est en ce sens que le clip fait continuellement référence à la Nature (les champs, les vaches) et aux plaisirs naturels dont Épicure, par exemple, fait l’apologie dans sa célèbre Lettre à Ménécée, comme danser entre amis ou boire, par beau temps, du lait fraîchement produit. Et Nietzsche d’abonder en ce sens, en écrivant : «Je ne pourrais croire qu’à un Dieu qui saurait danser.» (Ainsi parlait Zarathoustra, Lire et écrire). À cela s’opposent la laideur, la lourdeur et l’aliénation des machines : le tracteur qui écrase les baffles, autrement dit les moyens (paradoxalement eux-mêmes) techniques de la chanson. Et un petit hélicoptère télécommandé, désuet par rapport à la profondeur du sens de cette élégie, parvient, à lui seul, à la troubler et à la rendre ridicule.

Lire aussi : Le choix d’exister (Xavier Pavie)

L’enfant dont nous parlions possède en effet une innocence créatrice et dansante que l’on trouve chez l’artiste (au plan esthétique) et le héros (au plan éthique) : il invente des choses, non pas n’importe comment, mais par rapport à des lois intérieures, qu’il a choisies lui-même au lieu de s’y soumettre, qu’il s’agisse de canons en art ou de commandements en morale. Cette sagesse méconnue de l’enfant joueur est déjà présente chez Héraclite, et il y a fort à parier que Nietzsche s’en est inspiré. On trouve notamment cette référence dans le Fragment 130 (52) d’Héraclite : «Le temps est un enfant qui joue en déplaçant des pions. La royauté d’un enfant.» (traduction de Marcel Conche). Le terme employé par Héraclite pour désigner le Temps est ici Aiôn, qui désigne le temps cyclique, celui des jours, des saisons, de la respiration ou encore de de la Grande année dans les croyances grecques (qui équivaut à dix mille huit cents années solaires selon Héraclite). Il se distingue ainsi de Chronos, qui est le temps physique, celui que quantifie et calcule les horloges, et de Kaïros, le temps opportun, le bon moment pour accomplir quelque-chose. Or, ce Temps peut être comparé à un enfant dans la mesure où, contrairement à celui de l’adulte, son comportement n’est pas finalisé, moralisé et sérieux : il n’a pas de but, puisqu’il est cyclique. En ce sens, il représente l’innocence du Devenir, et toute la sagesse d’Héraclite revient, par la compréhension de jeux d’oppositions et de contradictions, à accepter le fait que le monde ne tende pas vers un but (qu’il soit moral, religieux ou métaphysique). Nous renouons ainsi avec le résultat de la dialectique hégélienne (qui a souvent été mise en parallèle avec celle d’Héraclite) selon laquelle, comme nous le disions, le Devenir est la «subsomption» (Aufhebung) de l’Être et du Néant.

À nous alors de choisir quel joueur nous voulons être face à ce Devenir tragique : un adulte sérieux qui voit dans la mort quelque chose de dramatique, ou nous aussi un enfant qui joue au jeu des désirs et de l’amour, qui n’est autre que le jeu même de la Vie, avec la même joie que le Temps lui-même. Ce dernier est tout-puissant, et Héraclite parle d’ailleurs de sa «royauté», puisqu’il est certain de gagner. Là est le caractère proprement tragique de la Vie, que les Antiques soulignaient déjà, bien avant Nietzsche. Néanmoins, son adversaire peut être bon joueur, accepter la règle de ce jeu et même l’aimer ! Or, c’est précisément ce que fait l’enfant – en vérité parce qu’il manque de lucidité et ne prend pas conscience de la gravité de la mort, de la maladie et de la vieillesse – et ce à quoi nous invite le poète, qui sait que le bonheur peut être proche de nous («à deux doigts de tes pieds »). Dans un océan d’ignorance shakespearien («j’ignore de le savoir»), le poète possède au moins une certitude («ce que je n’ignore pas de le savoir»), tout du moins cette intime conviction existentialiste : c’est dans ce modèle de simplicité enfantine que réside le bien-être et ce qu’Héraclite appelle «la royauté» de l’enfant, non plus celle du Temps mais de celui qui joue contre lui.

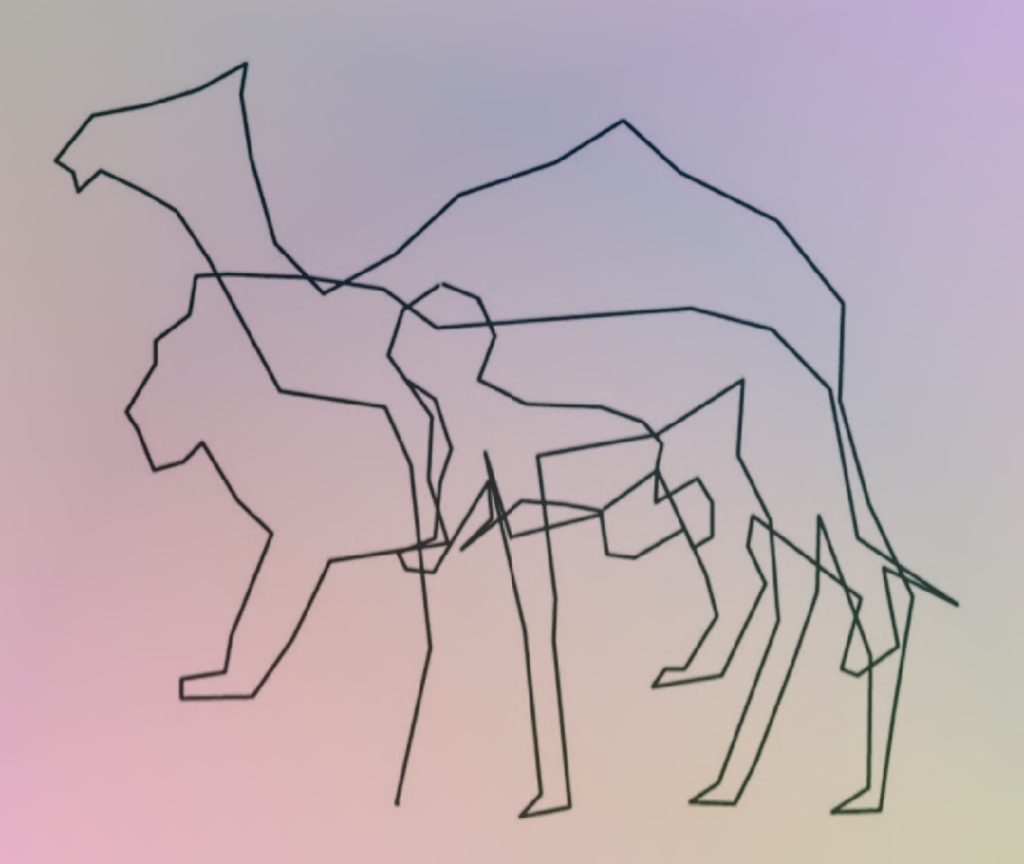

L’homme est ainsi parvenu à «se transfigurer», comme le dirait Nietzsche, à se métamorphoser, non pas en chameau (ou en âne) ou en lion, mais en enfant, figure d’une saine innocence dont l’adulte ferait bien de s’inspirer lorsque son cœur le tourmente. Mais, puisqu’il n’y a que peu de pas à faire entre les enfants et les couleurs, le dessin, la peinture, le plaisir naïf de créer et de montrer ce que l’on a créé, ce pont, cet interlude, cette prose douce dont nous parlions évoque bien une théorie des couleurs – si bien épousée, comme toujours, par le clip de cette chanson. Le clin d’œil intellectuel est une fois encore difficile à manquer, puisque Kandinsky a développé une célèbre théorie philosophique des couleurs : il représente celles-ci comme autant d’entités autonomes, mais aussi comme des forces universellement partageables (ce qui est sociologiquement bien discutable, même si l’intention mystico-artistique est louable). Il définit alors, comme dans l’élégie qui nous préoccupe, les couleurs par des couples qui se répondent de façon logique, ou tout au contraire surréaliste, «parabolique» comme il est dit : pour ne prendre que quelques exemples significatifs, le bleu évoque le froid et l’immensité ; le jaune, la chaleur ; le rouge, la colère, le blanc un singulier «modificateur de couleur» et le noir un néanmoins singulier «néant sans possible» – qui se rejoignent encore une fois dialectiquement, comme les couleurs évoquées par notre poète, si notre imaginaire peut y accéder. On notera d’ailleurs que le mot bleu est plusieurs fois présent dans cette élégie (qui s’ouvre sur l’hypothèse d’un «azur bleu dérisoire») et que les visages des trois co-auteurs, dans le clip, sont artificiellement teintés de bleu, ce qui indique clairement la tonalité affective de l’œuvre. Il y a en effet chez Kandinsky une volonté lyrique de relier l’art et la vie d’une part, la peinture (l’art de l’espace et du pérenne) et la musique (l’art du temps et de l’éphémère) d’autre part, comme dans cette chanson et son clip.

[refrain augmenté]

Mais tu dis (Mais tu dis)

Que le bonheur est irréductible

Et je dis (Et il dit)

Que ton espoir n’est pas si désespéré

À condition d’analyser

Que l’absolu ne doit pas être annihilé

Par l’illusoire précarité de nos amours

Et qu’il ne faut pas cautionner l’irréalité

Sous des aspérités absentes et désenchantées

De nos pensées iconoclastes et désoxydées

Par nos désirs excommuniés de la fatalité destituée

Et Vice et versa (Et vice et versa)

Et vice et versa

Ce refrain, par un effet d’exagération lui aussi surréaliste, ajoute ceci aux précédents : «Et qu’il ne faut pas cautionner l’irréalité / Sous des aspérités absentes et désenchantées / De nos pensées iconoclastes et désoxydées / Par nos désirs excommuniés de la fatalité destituée / Et Vice et versa». Cela ne doit pas être délaissé car, étant donné qu’il est depuis le début question d’un mal-être amoureux ou désirant, une dernière clef nous est ainsi donnée pour «éradiquer les tentacules de la déréliction» dont il était précédemment question. Nous devons nous rendre compte, nous l’avons compris, du caractère illusoire du désir dont les «aspérités», le caractère consistant sont en réalité «absentes et désenchantées», incapables d’être une solution substantielle au désarroi et au nihilisme. En d’autres termes, il s’agit de dépasser les voiles (certains apparaissent dans le clip) de l’illusion qui, comme ceux de Māyā dans le bouddhisme, nous cachent la réalité : à savoir qu’il n’y a pas de réalité ! Il ne faut donc pas accepter ce leurre, «cautionner l’irréalité» à laquelle les ignorants adhèrent, demeurant prisonniers de cette matrice qu’est l’illusion cosmique de Māyā :

«Les ignorants ne comprennent pas que toutes choses sont de la nature de Māyā, comme le reflet de la lune dans l’eau, qu’il n’existe pas de substance du soi qu’on puisse imaginer comme une âme dotée d’une existence propre.» (Lankavatara sutra) ; «Le nirvana lui-même, est semblable à une illusion magique (Māyā), à un rêve. Combien plus encore tout le reste !» (Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra, II-3)

C’est en ce sens que la notion d’espoir doit être déconstruite et reforgée : les pensées du tourmenté peuvent enfin cesser d’être «iconoclastes et désoxydées». En termes nietzschéens, l’on pourrait dire que nos «idoles», nos icônes religieuses et métaphysiques (les «arrière-mondes» des divers «nihilismes») ou tout simplement profanes (que sont par exemple les objets de nos désirs) connaissent leur «crépuscule». Il s’agit donc de dépasser les analyses de Pascal et Schopenhauer sur la désespérante petitesse humaine : chez le premier d’entre eux, notre «misère» de la vie ici-bas ne peut trouver une voie de salut que par le recours à une transcendance salvatrice, à la foi en l’amour de Dieu. Chez le second, toute chose n’étant que la manifestation de la «Volonté» [Wille], du «Vouloir-Vivre» [Wille zum Leben] qui ne veut rien d’autre que Lui-même, la vie est absurde : elle n’est que l’éternelle répétition de la souffrance et de l’ennui. Mais ce que «l’anachorète hypocondriaque» propose est justement de «bien analyser» ce que l’Aiôn, le Temps cyclique dont nous parlions, peut-être d’autre, car c’est seulement ainsi qu’il nous sera possible de répondre à la «question sinusoïdale» de départ («Être ou ne pas être») et de ne pas tomber dans une sorte de neurasthénie métaphysique. En d’autres termes (métaphoriques), il est possible de «désoxyder» nos désirs chimériques, au sens où leur substance, l’alliage parfois particulièrement solide qui les protège (comme dans le cas des passions ou des fantasmes) libère de l’oxygène – autrement dit nous fait retrouver de l’air pur, du bien-être. Ces désirs sont «excommuniés», ne sont plus vénérés, car l’on a enfin compris qu’ils tenaient en grande partie de ce que l’on appelle en psychologie de la sublimation et de la cristallisation, et qu’il était ridicule de prier pour leur réalisation.

La «fatalité» d’être malheureux à cause de vaines appétences ou parce que l’on aspire à un amour absolu est ainsi «destituée», révoquée ou plutôt subsumée, au profit d’une existence tragique à laquelle le bonheur n’est certes pas promis, mais qui peut y accéder si elle repose sur une joyeuse acceptation de la finitude humaine et de ce qu’Héraclite nommait la «royauté» du Devenir conçu comme Aiôn.

Le thème du jeu est donc central dans cette chanson, les protagonistes ne cessant d’ailleurs de jouer entre eux, de la musique, sur les références pop des années 90, sur les mots, avec le spectateur, etc. Or le jeu est profondément existentialiste, et ce n’est pas un hasard si l’on dit souvent que c’est cette notion est peut-être celle qui permet le mieux de comprendre la thèse selon laquelle «l’existence précède l’essence», selon la formule de Sartre qu’il a, sans honte et en toute mauvaise foi (ce qui, certes, est un comble lorsque l’on connaît sa philosophie !) volé à Heidegger, qui disait bien avant lui que l’homme est un « Dasein » (un «être-là») «dont l’essence réside dans son existence» (Être et temps, §9).

Cela peut être justement imagé par la notion de jeu, au sens où l’on dit qu’il y a du jeu entre deux pièces (par exemple de bois) qui ne s’emboitent pas parfaitement. Telle est la «déréliction» de l’homme, qui n’est jamais totalement exactement ce qu’il est à tel ou tel instant, toujours ailleurs dans ses idées et son imaginaire, son passé et son futur, s’adonnant à un jeu social dans telle ou telle situation qui fait de lui un autre qui reste pourtant le même. Il y a donc toujours du jeu entre moi et moi-même, et c’est précisément dans cet espace de jeu et ce temps de jeu que je peux jouer avec la Vie et me jouer de son caractère tragique.

Lire aussi : Wilhelm Stöffler, philosophe du «langage des âmes muettes» (Sylvain Portier)

Nous espérons que notre étude herméneutique aura eu le mérite de montrer que des références philosophiques qui restent certes inconciliables sur bien des points (i.e. Hegel, Nietzsche, Spinoza, Bergson et Heidegger) n’en peuvent pas moins être réunies afin de permettre de décrypter le sens d’une création artistique. Cette élégie s’est en l’occurrence révélée être une épanadiplose existentialiste, sa fin nous ramenant à son début, dans la parfaite unité dialectique de la Vie que nous avons décrite. Mais l’essentiel est que, grâce à ce dire poétique et musical, la personne éplorée a désormais les clefs, sinon les armes, pour déjouer son ressentiment et de nouveau s’écrier : «amor fati !».

Docteur en philosophie, Sylvain Portier est professeur de lycée en Loire-Atlantique, conférencier et rédacteur en chef d'iPhilo. Il a par exemple publié Fichte, philosophe du Non-Moi (Éd. L’Harmattan, 2011), Philosophie, contrôle continu (Éd. Ellipses, 2020), Vingt philosophes incontournables (Éd. Ellipses, 2021) et Philoophie en fiches - Terminale (Éd. Ellipses, 2022), et a réalisé plusieurs conférences, notamment pour les Éditions M-Éditer.

Commentaires

Que de travail pour un POISSON, bravo! Vivement l’analyse de « Isabelle a les yeux bleus ».

par Caroline Prou - le 2 avril, 2021

Il m’a fallu bien du temps pour me rendre compte qu’il s’agissait d’un poisson d’avril… d’autant plus efficace qu’il s’agit d’un poisson intelligent ! M. Portier, ce que j’ai compris de votre texte, dois-je l’oublier dans la mesure où s’il agissait d’une parodie ? Ou une parodie peut-elle dire quelque chose de vrai ? Au fond, est-ce vraiment un poisson d’avril ? Ou encore, s’agit-il d’un poisson de Schrödinger ?

par Artémis - le 2 avril, 2021

Cher Artémis,

Cette chanson des Inconnus est elle-même une parodie des chansons pseudo intellectuelles des années 90. C’est donc une parodie de parodie que je propose. Et puisque le thème est la dialectique cela tombe bien : dialectiquement, j’ai essayé de faire un texte tout à fait sérieux, espérant développer des analyses vraies, à partir d’un texte qui n’est lui-même qu’une élucubration humoristique. Il est donc à la fois simulacre et vérité, et l’expression « poisson de Schrödinger » que vous employez me convient tout à fait.

Bien à vous,

par Sylvain Portier - le 2 avril, 2021

Voilà une belle analyse en profondeur de ce qui fut une chanson parodique avec certes du sens mais aussi de la légèreté . Qui aurait cru qu’un philosophe se pencherait dessus pour en tirer la substantifique moelle . En 2 mots je dis bravo pour l’exercice et la profondeur du propos

par Légitimus pascal - le 9 avril, 2021

Merci beaucoup M. Légitimus pour ce message : ce qui devait être un « poisson d’avril » philosophique s’est révélé, à l’écriture, plus substantiel : quoique parodique et déconnante, c’est une bien belle œuvre musicale que vous avez écrit là, les gars ! Heureux d’avoir eu l’occasion d’en proposer une étude. Mais j’aurais effectivement sans doute du mal, Caroline, à faire de même avec « Isabelle a les yeux bleus ». 😉

par Sylvain Portier - le 10 avril, 2021

[…] «Vice et versa», une élégie philosophique (Sylvain Portier) […]

par iPhilo » L’Édito : «Une nation ou un président palimpseste ?» - le 6 mai, 2021

Laissez un commentaire