Le sport, est-ce de l’art ?

ANALYSE : Le sport est un sain divertissement et un business très rentable dans notre monde moderne. Mais peut-on vraiment comparer un joueur de football à un artiste ? le style d’un coureur automobile à celui d’un grand peintre ? le passing-shot d’un tennis-man à la performance d’un grand musicien ?

Docteur en philosophie, Sylvain Portier est professeur de lycée en Loire-Atlantique, conférencier et rédacteur en chef d’iPhilo. Il a notamment publié Fichte, philosophe du Non-Moi (Éd. L’Harmattan, 2011), Philosophie, les bons plans (Éd. Ellipses, 2016) et Philosophie, contrôle continu (Éd. Ellipses, 2014 et 2020). Il a réalisé des conférences pour les Éditions M-Éditer. Un compte philosophique Instagram peut être suivi.

Peut-on légitimement parler d’œuvres d’art dans le cas du sport, assimiler le sportif à un artiste ? Tout le problème est que ces trois notions sont très vagues, sans doute en partie subjectives, mais pourtant indispensables pour décrire certaines activités (ex : la poésie, le cinéma) ou certaines créations qui ne peuvent pas laisser indifférentes (ex : le Taj Mahal, le Requiem de Mozart). La liste officielle des beaux-arts n’intègre certes pas les sports, elle est elle-même évolutive et parfois fortement discutable : elle considère comme artistique la bande-dessinée et le mime, mais pas la création de parfums, de plats ou de jeux-vidéos. De même, elle tend à hiérarchiser les arts entre majeurs et mineurs dans chaque domaine et l’on peut se demander si, en musique, il faut donner autant d’importance au rock ou au r’n’be qu’à la musique classique, ou si un comédien de films dramatiques, un humoriste faisant du stand-up et un acteur pornographique ont la même valeur artistique – l’on notera d’ailleurs, au sujet de ce dernier exemple, que si les personnes concernées se considèrent elles-mêmes comme des acteurs (donc des artistes), le champ du X ne permet pas l’émergence du génie et les performances exigées sont plutôt à rapprocher de l’athlétisme (donc du sport) que de l’art.

Lire aussi : La Coupe du monde, carnaval sportif (Alexis Feertchak)

Et l’on trouve les mêmes tendances discriminante et hiérarchisante chez des philosophes tels que Hegel et Schopenhauer. De plus, la variété des arts, comme celle des sports, rend complexe une réponse simpliste (oui ou non) à cette question. Aussi la présente étude ne prétend-elle pas proposer de solution définitive à ce problème, ni constituer une ontologie phénoménologique différenciée du sport aboutie, mais simplement proposer des pistes de réflexion, dont la profondeur et la richesse seront-elles-mêmes limitées par ma propre culture sportive – puisque je m’y connais par exemple davantage en football et en tennis de table qu’en baseball ou en curling.

L’on peut certes comparer, comme l’a notamment fait Albert Camus, un stade à un théâtre (et y voir une construction architecturale parfois hautement artistique) et souligner dans les deux cas la même ferveur du publique, tantôt jubilant, tantôt s’ennuyant, tantôt rageant et pleurant, la présence des mêmes actes héroïques, drames et destins tragiques. Mais le décorum ne fait pas l’essentiel et si, à n’en pas douter, certaines interprétations théâtrales sont artistiques, ce n’est peut-être pas le cas des grands moments de l’histoire du sport, qui reste un divertissement et un business. L’on pourrait ainsi avancer que l’art véritable est bien plus grandiose que les frivolités sportives, car il vise une forme de beauté «désintéressée» et «universalisable» comme le dirait Kant, et non pas une utilité matérielle : remporter le prestige et l’argent de la victoire.

Lire aussi : Le sport, la matrice de l’inhumain (Robert Redeker)

Ce serait toutefois oublier deux choses. D’une part, il est naïf de croire en l’art pour l’art, en un art dont le but serait de produire de la beauté pour la beauté. En réalité, lorsqu’un artiste peint ou sculpte quelque chose qu’il espère être considéré comme beau, selon les normes du goût de la culture à laquelle il appartient, ce n’est généralement là qu’un moyen d’attirer l’attention du spectateur – à l’instar de ces émissions de télévision (météo, journal, etc.) qui emploient de belles personnes afin que l’auditeur reste plus facilement devant son écran. Il en va de même en art, dont l’essentiel est parfois de faire passer des émotions, un témoignage historique ou un message (religieux, politique, moral ou philosophique) et il sera d’ailleurs, notamment au XXe siècle, utilisé par les grandes puissances (IIIe Reich, USA, URSS) pour se glorifier elles-mêmes. Mais, inversement, le fait qu’il n’y ait, consciemment ou non, aucun message de véhiculé par un beau geste technique ne l’empêche pas forcément de faire partie du monde des œuvres d’art, puisque nombre de celles-ci n’en véhiculent pas non plus (ex : Carré blanc sur fond blanc de Malevitch, Le baiser de Rodin, ou encore Les tournesols de van Gogh – quoi que prétende Heidegger à leur sujet). Ces œuvres n’ont donc rien à nous dire qui soit susceptible d’être interprété, fusse en référence à l’inconscient de l’auteur : elles n’ont pas une nature symbolique (qui renvoie à autre chose qu’à soi-même) mais autotélique (qui ne renvoie qu’à soi). D’autre part, certains domaines artistiques ne peuvent se contenter de remplir des critères esthétiques, mais sont également tributaires d’exigences pratiques : concrètement, l’architecte qui veut construire un splendide pont doit aussi s’assurer que l’on puisse l’emprunter sans qu’il s’écroule. Son projet n’est par ailleurs pas matériellement désintéressé, puisque son salaire dépend de son talent. Le fait que le sportif de haut niveau réalise de beaux gestes et de beaux exploits, même si son but est également intéressé, n’est donc pas un argument pour se contenter d’y voir un artisan et lui interdire le statut d’artiste – d’autant que comme tous les grands artistes, les grands sportifs exercent au moins autant leur activité par passion que par intérêt.

Comment nier aujourd’hui le caractère artistique de disciplines telles que la gymnastique, la GRS, la natation synchronisée ou le patinage, qui sont à rapprocher de la danse ? De plus, qu’il s’agisse des Grecs antiques, des Romains ou des Japonais, certains sports ont depuis longtemps été considérés comme de véritables arts (ex : l’athlétisme, la lutte, l’escrime, le sumo), et leurs auteurs comme des artistes, voire des demi-dieux. Les arts martiaux (ex : le judo, l’aïkido) ont d’ailleurs conservé dans leur dénomination même cette idée, et l’on a souvent surnommé la boxe le noble art (cette expression provenant du Marquis de Queensburry qui, à la fin du XIXe siècle, décida de faire sortir cette discipline de sa relative clandestinité et d’en proposer des règles plus rigoureuses). Cette hypothèse disparaît pourtant chez des théoriciens de l’art et du beau tels que Kant et Hegel, qui ne pouvaient pourtant pas ne pas connaître un tant soit peu de telles cultures. Sans doute est-ce dû au fait que le sport soit devenu une activité profane et populaire, donc dénigrée par l’élitisme intellectuel traditionaliste. Nombre de domaines d’activités ou d’objets n’ont d’ailleurs pas été jugés dignes d’être philosophiquement étudiés, et c’est là une illusion et un manquement que la pop-philosophie moderne, alors souvent adossée à la sociologie, espère bien combler.

Lire aussi : Plus bête que le foot… (Julien Mirabole)

Or, comme en art, on a bien à faire avec le sport à une maîtrise technique qui s’acquiert relativement à la culture dont elle est le reflet, qui peut évoluer, voire surprendre son propre auteur. C’est là toute la différence entre le talent et le génie, qui se développe sans doute toujours sur le terreau de certaines prédispositions sociales ou naturelles, mais parvient à créer quelque-chose de radicalement nouveau, marquant une rupture dans l’Histoire. Certaines créations, individuelles ou collectives, forcent ainsi l’admiration du spectateur, et il n’est d’ailleurs pas rare que leurs vidéos soient accompagnées de morceaux de musique classique, lyriques ou épiques. Nous devons reconnaître que nous ne saurions ici rivaliser avec un tel talent et pouvons nous demander comment de telles réalisations, littéralement sidérantes, sont même possibles – le journal L’Équipe titrant au sujet de ce mouvement collectif du FC Nantes, «un but venu d’ailleurs». Un tel étonnement fasciné peut être éprouvé dans des sports qui demandent une incroyable précision (ex : le golf), parfois adjointe à une grande réactivité (ex : le tennis de table), ou encore une résistance physique extrême (ex : la Formule 1), voire tous ces talents à la fois (ex : le tennis). D’autres sports ont ceci de spécifique qu’il s’agit d’un partenariat homme-animal (ex : l’équitation), qui doit donc transcender les relations interhumaines (ex : jouer en double au tennis) afin de créer une osmose, une immanence entre deux êtres de natures différentes, la réussite dépendant moins de l’un ou de l’autre que du fait qu’ils ne forment plus, par leur confiance mutuelle, qu’un seul et même tout.

Or, c’est seulement à force de travail, d’entrainement, que peut apparaître un style propre à un joueur ou à une équipe et que peut jaillir l’efficacité et la beauté, donnant l’illusion d’une simplicité et d’une spontanéité là où il s’agit en vérité d’un dur labeur qui a été dépassé. C’est ce qu’illustre bien, au football, le parangon du jeu à la nantaise, lui-même inspiré du football total de l’équipe nationale des Pays-Bas et qui inspirera à son tour (et non l’inverse !) le mythique jeu du FC Barcelone à partir des années 90 : un système de jeu sans porteurs de ballon, hautement collectif, spontané et offensif. Le hollandais de génie Johan Cruyff résuma ce système de jeu par cette formule : «Le ballon doit courir le plus possible, pas les joueurs.».

On retrouve aujourd’hui le même état d’esprit dans le foot de rue et le freestyle football, fortement imprégnés de culture underground (rap, hip-hop, etc.), dans lesquels les jonglages n’ont pas seulement une fonction pratique mais aussi esthétique. C’est ainsi que les joueurs imposent leur style (leur flow) pour parfois devenir des légendes urbaines. Ce ne sont l à que quelques exemples, mais ils montrent qu’en sport comme en art, les spécialistes sont ceux qui perçoivent ces différences entre les styles et sont capables de les apprécier à leur juste valeur, tout comme il faut avoir cultivé son œil pour voir par exemple la singularité et la richesse d’un tableau de Cézanne.

Lire aussi : Il était une fois les Arts martiaux (Florence Braunstein)

On notera par ailleurs que dans plusieurs sports l’efficacité et l’esthétique sont intimement liées à une façon de vivre ensemble (sur le terrain et dans les vestiaires), autrement dit à une éthique. Le jeu à la nantaise fut ainsi à la fois une technique, un style artistique, un art de vivre et, au sens large du terme, une philosophie. On retrouve, de façon bien plus poussée, cette quête éthique (ex : le fair-play) mais aussi philosophique dans les arts martiaux : le maître Morihei Ueshiba, inventeur de l’aïkido, y voyait ainsi moins des techniques martiale qu’une praxis spirituelle qui cherche à nous libérer de nos crispations corporelles, émotionnelles et intellectuelles.

Lorsqu’il créé de l’harmonie et de la beauté, le sport peut ainsi faire naître en nous ce que Carl Gustav Jung nommait un sentiment «numineux» : cette traduction joue sur les termes numen, qui signifie lien en latin, et lumineux. C’est ce que l’on ressent par exemple en religion ou dans la mystique, où la présence de Dieu est à la fois fascinante et apeurante, produisant un sentiment mêlé d’élévation et de petitesse. Il en va de même dans d’autres domaines de l’existence : quand nous avons le coup de foudre pour une personne, dont la lumière nous attire irrésistiblement mais nous paralyse en nous renvoyant à notre propre médiocrité. Mais aussi lorsque, quand nous voyons une sculpture majestueuse, écoutons une musique sépulcrale, contemplons des paysages grandioses, ce que Kant appelait «le sublime» (ex : un coucher de soleil, une vaste étendue désertique, le ciel étoilé). Aussi, enfin, quand nous découvrons les prouesses sportives des grands noms du sport (ex : Lionel Messi, Novak Djokovic, Thierry Omeyer), ou parfois de personnalités seulement connues d’un public et d’une culture donnée (ex : Jan-Ove Waldner, Babe Ruth, Kakuryū Rikisaburō).

Lire aussi : Le corps entre le sport et la mystique (Robert Redeker)

À chaque fois, un sentiment numineux, proprement humain, peut apparaître en nous et il nous rappelle qu’il y a bien quelque-chose, non pas d’intellectuel, mais de spirituel dans la pratique sportive, à la fois pour celui qui la réalise et pour celui qui la contemple. Ce n’est donc pas un hasard si les sportifs sont souvent croyants et/ou superstitieux, et si, en miroir, leurs spectateurs les divinisent et reproduisent les habitus des dévots (sacralisation des corps, rituels grégaires, habillement, prières, célébrations et chants communs, construction d’une mythologie collective des joueurs et des clubs, etc.)

Le style, le tragique et l’éphémère

Chaque sport possède son propre style, puisque ses règles et ses conditions de possibilités empiriques sont différentes. Quelques exemples pour nous fixer l’esprit : 1) Le football fonctionne avec des temps longs : le spectateur peut aisément s’ennuyer, ou ne pas être attentif dix secondes… et manquer ainsi l’essentiel du match. 2) Le football américain repose au contraire sur des hachures (puisqu’il y a, pour des raisons mercantiles aussi, très peu de fluidité dans le jeu) et un manque structurel de toute intelligence collective : seul le coach, en tant que grand architecte, ayant une vision globale du jeu, et chaque joueur ne faisant que ce qui lui est demandé, courir, plaquer, lancer le ballon, etc. 3) Le tennis, le ping-pong et le badminton sont pour leur part des sports fractals, dont la beauté est elle-même fractale, chaque point y étant joué comme l’ensemble du match. Même si un joueur peut parfois stratégiquement, parce qu’il est fatigué, laisser ponctuellement passer une balle, chaque point est vécu comme le dernier, comme si l’ensemble du match était contenu dans chacune de ses parties. 4) Dans des sports tels que le patinage, la natation synchronisée ou la gymnastique rythmique, la recherche de la beauté n’est ni un moyen ni un plus contingent, mais le but même de ces athlètes artistes.

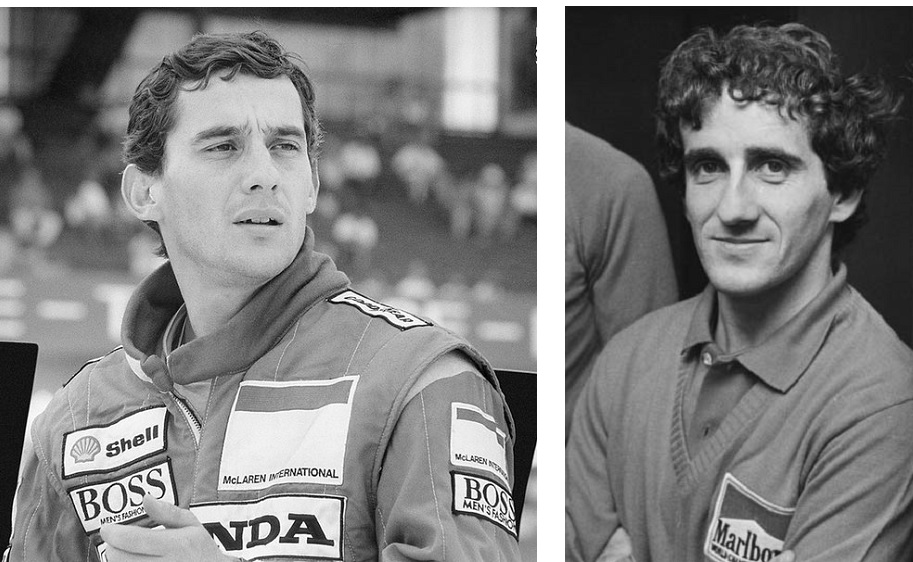

Un style propre, chaque club de formation ou équipe en a également un (ex : au football, le catenaccio italien, terme signifiant verrou), ainsi que chaque grand joueur bien-sûr. Les rivalités entre les compétiteurs ne sont donc pas, comme l’affirment ceux qui réduisent le sport à une activité imbécile, seulement une question de victoire, mais aussi une question de style : triompher, ce n’est pas seulement être meilleur que l’adversaire, c’est faire triompher cette patte qui singularise et à laquelle l’on peut s’identifier : «Mieux vaut perdre avec notre façon de jouer que gagner avec la vôtre !», se dit le sportif (même de salon devant Fifa) pour se consoler et se galvaniser en vue d’une éventuelle revanche. Une rivalité aussi rare que celle de l’analytique Alain Prost et du fougueux Ayrton Senna, qui ont fini par se respecter et à s’apprécier tant ils étaient les meilleurs ennemis est sur ce point emblématique de ce que peut être la beauté de la rivalité sportive, lorsqu’elle est élevée en art et en art de vivre.

Certains sports sont intrinsèquement épiques, et le héros est l’athlète qui est parvenu à repousser ses limites pour dépasser les capacités de ses rivaux (ex : l’haltérophilie, la natation, le cyclisme) dans un esprit qui est donc totalement contraire à celui de l’aïkido, où il n’y a pas de classement et où la compétition est seulement contre soi-même. S’y ajoute parfois quelques étincelles tragiques (au sens profond du terme) ou, par malchance, de véritables moments dramatiques (ex : l’accident mortel d’Ayrton Senna en 1994, sur le circuit d’Imola). Or, l’on pourrait se demander si le football n’a pas, sur ce point, la particularité d’être le sport le plus tragique qui soit. N’étant pas, contrairement à Hegel, adepte de la hiérarchisation en art, je ne prétends pas que cela lui donne une quelconque supériorité, mais une particularité certaine. On souligne en effet souvent le fait que le football n’est ni le sport qui véhicule les plus belles valeurs humaines, ni le plus exigent. Mais s’il n’en reste pas moins mondialement le plus populaire, ce n’est pas seulement parce qu’il peut être facilement pratiqué par tous, y compris les pauvres : les règles sont simples, un ballon et un terrain vague suffisent. Ce qui en fait un phénomène de société, et ce qui fait que certains sportifs en deviennent également, c’est qu’il est le seul sport qui, non pas par accident mais par essence, est tragique. En ce sens, il est à l’image de la Vie telle que Nietzsche la conçoit, et certains sportifs comme Zlatan Ibrahimovic sont bien (à leur propre insu sans doute) des personnages nietzschéens.

Lire aussi : Zlatan Ibrahimovic – Friedrich Nietzsche, ou comment retrouver le sérieux que l’on mettait dans ses jouets, étant enfant (Sylvain Portier)

Nul n’aurait en effet l’idée de contester que celui qui est premier au 100 mètre ou au saut en hauteur a certes gagné mais n’était pas le meilleur : en athlétisme, c’est une tautologie de dire que «c’est le meilleur qui gagne». De même, dans l’écrasante majorité des sports, il y a peu de suspens quand un joueur ou une équipe nettement mieux classée qu’une autre se rencontrent. Il n’en va pas de même au football : bien des fois, il est légitime de juger que ce n’est pas la meilleure équipe qui gagne. Même dominé, même s’il semble vaincu, David peut souvent triompher de Goliath, que ce soit par vaillance ou par chance.

Lire aussi : La philosophie aux Jeux Olympiques (Hadrien Simon)

Il serait trop long de développer ce point technique, mais cela ne tient pas seulement à d’éventuelles erreurs d’arbitrage, que la surveillance vidéo va de plus en plus tendre à faire disparaître : cela appartient à l’essence même du football, qui comporte une grande part de hasard, notamment parce qu’il s’agit d’un sport à la fois collectif, de contact, où les phases de jeu arrêtées (corners et coup-francs) peuvent être décisives, et dans lequel le ballon est libre. C’est ce qui fait que, structurellement, ce sport peut créer, plus que d’autres, des héros et des destins individuels et collectifs tragiques et, par là-même, mythiques (ex : Andreï Chevtchenko lors de la finale de la Ligue des Champions, qu’il disputa avec le Milan AC contre Liverpool, en 2006). Aucun joueur ne peut bien-sûr vouloir le vivre et nul ne peut le provoquer, quel que soit son talent : il appartient au Destin, et contribue à forger sa légende, sa mythologie, sa carrière devient ainsi une épopée et, ainsi, une œuvre d’art en elle-même.

On notera enfin qu’à proprement parler, le chef-d’œuvre qu’est par exemple le but collectif nantais n’a eu lieu qu’une fois, le samedi 19 août 1994, contre le PSG, au Stade de La Beaujoire, et ne saurait être réitéré, reproduit. Et l’on peut en ce sens rapprocher le sport de l’art éphémère : des objets et des performances qui ne saurait être conservés comme le sont généralement les grandes œuvres (ex : la «sculpture aérostatique» nommée Lâcher de 1001 ballons bleus, d’Yves Klein, réalisée en 1957 et reconstituée en 2007). Mais c’est précisément sa reproduction technique, le fait qu’il ait été décrit dans des journaux et à la radio et, plus encore, filmé, qui y donne accès pour l’éternité – et ce n’est pas un hasard si le football et le tennis, notamment, sont devenus de plus en plus populaires avec le développement de la télévision. Ce n’est pas le cas de La Joconde, que l’on peut bien-sûr voir sur des reproductions, mais dont le modèle continue d’exister matériellement au Musée du Louvre de Paris. Ce n’est pas non plus le cas de la Symphonie n°3 de Beethoven, du Bateau ivre de Rimbaud ou des plus grands films de l’histoire du cinéma : même si cela serait dommageable, si les originaux de ces œuvres venaient à disparaître, leurs reproductions nous suffiraient.

« À la plus parfaite reproduction il manquera toujours une chose : le hic et nunc de l’œuvre d’art, l’unicité de son existence au lieu où elle se trouve. [..] Le hic et nunc de l’original constitue ce qu’on appelle son authenticité. [..] Tout ce qui relève de l’authenticité échappe à la reproduction – et bien entendu pas seulement à la reproduction technique. » (Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique)

Prolongeant ces réflexions de Walter Benjamin, il nous faut reconnaître que le statut de l’œuvre d’art sportive est donc singulière et ambiguë, et serait à rapprocher du mode d’être de la danse ou du théâtre : par essence, elle n’est pas sa propre duplication (et l’on connaît la fierté de ceux qui peuvent dire «J’y étais : moi, je l’ai vu en vrai !»), mais n’existe pourtant que grâce à ses propres reproductions, qui seules en conservent la beauté et, pour le supporter passionné, le caractère sacré.

Lire aussi : Le guid(on) de la philosophie (Francis Métivier)

Docteur en philosophie, Sylvain Portier est professeur de lycée en Loire-Atlantique, conférencier et rédacteur en chef d'iPhilo. Il a par exemple publié Fichte, philosophe du Non-Moi (Éd. L’Harmattan, 2011), Philosophie, contrôle continu (Éd. Ellipses, 2020), Vingt philosophes incontournables (Éd. Ellipses, 2021) et Philoophie en fiches - Terminale (Éd. Ellipses, 2022), et a réalisé plusieurs conférences, notamment pour les Éditions M-Éditer.

Commentaires

Bonjour,

Le premier geste d’un écologiste : c’est le respect du corps et de l’esprit.

C’est effectivement un art de vivre et d’exixter.

par philo'ofser - le 10 janvier, 2023

Il semble évident qu’entre l’Art et le sport il y ait des dénominateurs communs.

Certains pensent que le sportif est aussi un artiste. A l’inverse un artiste est rarement reconnu comme sportif.

L’Art et le sport ont des finalités différentes.

L’Art est essentiellement orienté vers l’émotion, alors que le sport a pour objectif la performance.

Alors que dans le sport gagner est essentiel, gagner dans l’Art n’est vraiment pas le but recherché .

Il me semble important de chercher à donner une définition du Sport.

C’est une activité physique intense, à caractère ludique, institutionnalisée, ( règles précises) et dont le but ultime est la compétition.( il n’y a pas de sport sans compétition, sans règles.. etc)

L’Art ne respecte aucune règle, sauf celle qu’il se fixe, la compétition n’a pas de sens, Picasso, n’est pas plus grand que Dali, etc…

Enfin l’émotion omniprésente dans le sport relève parfois plus du divertissement, et toutes les formes de spectacles n’ont pas forcément de lien directe avec l’Art. C’est simplement la quête de la performance dans le sport qui nous ramène vers l’émotion et donc vers l’Art.

Art et Sport ont véritablement des objectifs différents.

par Denis Croué - le 13 octobre, 2024

[…] aussi : Le sport, est-ce de l’art ? (Sylvain […]

par iPhilo » Les règles de l’art - le 13 mai, 2025

Laissez un commentaire