Vivre ou mourir, tout est là ?

TRIBUNE : Le débat sur l’euthanasie ressurgit. Dans son rapport, le Comité Consultatif National d’Éthique contredit l’opinion publique qui y est favorable et aménage seulement la pénalisation de l’euthanasie. Aucun lien n’est établi entre l’euthanasie et le suicide, comme si la vie était belle, quand sa fin le serait moins. C’est sur ce sujet d’actualité que Stéphane Braconnier éclaire ici, à la fois socialement, politiquement et philosophiquement.

Stéphane Braconnier fit ses études de philosophie à l’Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, avant une courte expérience dans le journalisme. Partant vivre en Corse, il fit son droit à l’Université Pascal Paoli et se lança dans l’entreprenariat. Il écrivit trois recueils de poésie intitulés respectivement Testostérone, L’Évasion sensuelle et Coup de pied dans la fourmilière, publiés aux Éditions Amalthée. Depuis 2013, a été est professeur de philosophie dans l’académie d’Ajaccio, puis de Nantes.

La vie : purgatoire ou divine condamnation ?

On comptabilise en France, en moyenne, 10 000 suicides par an : ces gens qui voient la vie d’un autre œil et qui s’approprient leur mort sans en faire porter le poids aux autres, sans les solliciter, dans l’esprit d’un Sénèque qui écrivait : «On doit compte de sa vie même aux autres ; de sa mort à soi seul : la meilleure est celle qui agréée»[1]. C’est pourquoi cette question se pose : «Vivre ou mourir, tout est là ?» – interrogation qui traduit sémantiquement la réplique de Hamlet «to be or not to be, that is the question», comme elle devrait sans doute l’être, car notre traduction aussi convenue qu’éculée, trop littérale («être ou ne pas être, c’est la question») invite à une réflexion philosophique existentialiste totalement dépourvue de pertinence pour ce personnage. Qu’incarne-t-il : un pauvre type qui se met un canon de revolver dans la bouche en se demandant s’il appuie sur la gâchette, tel un Budd Dwyer. Rien à voir avec un intellectuel parisien qui inflige L’Être et le Néant de Sartre à ses neurones, devant un petit noir au café de Flore. Au demeurant, si Shakespeare ne pouvait œuvrer sous l’influence de L’Agité du bocal, comme dirait l’Autre, il pose une question essentielle, pour ne pas dire LA question : pourquoi vit-on ? pourquoi nous obstinons-nous à perdurer, voire même au-delà des limites que nous impose la nature ? Tout autre question paraît en effet largement subsidiaire. À ce propos, la réponse de Hamlet est sans ambigüité : parce que nous sommes des lâches ainsi qu’il le dénonce immédiatement après :

«Hamlet. – Être, ou ne pas être, c’est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d’âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, ou bien à s’armer contre une mer de douleur et à l’arrêter par une révolte ? Mourir,… dormir, rien de plus ; … et dire par ce sommeil que nous mettons fin aux maux du cœur et aux mille tortures naturelles qui sont le legs de la chair : c’est là un dénouement qu’on doit souhaiter avec ferveur. Mourir, dormir, dormir ! Peut-être rêver… Oui, là est l’embarras. Car quels rêves peut-il nous venir dans ce sommeil de la mort, quand nous sommes débarrassés de l’étreinte de cette vie ? Voilà qui doit nous arrêter. C’est cette réflexion-là qui nous vaut la calamité d’une si longue existence. Qui, en effet, voudrait supporter les flagellations et les dédains du monde, l’injure de l’oppresseur, l’humiliation de la pauvreté, les angoisses de l’amour méprisé, les lenteurs de la loi, l’insolence du pouvoir, et les rebuffades que le mérite résigné reçoit d’hommes indignes, s’il pouvait en être quitte avec un simple poinçon ? Qui voudrait porter ces fardeaux, grogner et suer sous une vie accablante, si la crainte de quelque chose après la mort, de cette région inexplorée, d’où nul voyageur ne revient, ne troublait la volonté et ne nous faisait supporter les maux que nous avons par peur de nous lancer dans ce que nous ne connaissons pas ? Ainsi la conscience fait de nous tous des lâches, ainsi les couleurs natives de la résolution blêmissent sous les pâles reflets de la pensée ; ainsi les entreprises les plus énergiques et les plus importantes, se détournent de leurs cours, à cette idée, et perdent le nom d’action… doucement, maintenant !»[2]

Pour Hamlet, le suicidaire s’avérerait un brave quand le survivant revêtirait les oripeaux d’un ladre ? Voilà qui s’avère peu en phase avec notre culture judéo-crétino-musulmane – ou monothéiste si vous préférez – , laquelle édicte la vie comme un don divin auquel il est interdit de renoncer. Même l’invention fumeuse du Paradis constitue à elle seule une négation de la mort. Et sur le sujet, la Bible radote quelque peu : «Un dernier ennemi est aboli, la mort»[3] ; «j’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction ! Mais tu choisiras la vie, afin que tu vives, toi et ta race, en aimant Iahvé, ton Dieu, en écoutant sa voix et en s’attachant à lui, car c’est là ta vie, et la prolongation de tes jours »[4] ; «personne n’a pouvoir sur le jour de la mort»[5] ; «la mort ne sera plus»[6], etc.

Lire aussi : L’I.V.G. : Droit naturel ou enjeu démocratique ? (Stéphane Braconnier)

Mais l’existence constitue une épreuve la plupart du temps, où l’être se confond avec le malheur, en ce sens qu’il s’agit effectivement d’offrir des preuves à Dieu, à la faveur des souffrances qu’on endure, et tout ça pour gagner un strapontin en Paradis ou quelques vierges surannées, aux hymens hors d’âge calcifiés se seraient égarées, si l’on en croît le Coran. Dieu ne nous donne pas la vie, il nous prescrit un parcours du combattant en nous interdisant de jeter l’éponge sous peine d’une damnation éternelle. Comme si la géhenne temporelle d’ici-bas ne suffisait pas !… Dieu aime les hommes, certes, mais à l’épreuve des balles, des mercenaires en quête de Jardin d’Eden et qu’on paie ainsi en monnaie de singe : «Les croyants qui s’abstiennent de combattre ; – à l’exception des infirmes – et ceux qui combattent dans le chemin de Dieu, avec leurs biens et leurs personnes, ne sont pas égaux ! Dieu préfère ceux qui combattent avec leurs biens et leurs personnes à ceux qui s’abstiennent de combattre. Dieu a promis à tous d’excellentes choses ; mais Dieu préfère les combattants aux non-combattants et il leur réserve une récompense sans limite»[7]. Bref, le monothéisme nous impose une existence parsemée de ronces et d’épines, fussent-elles tressées en auréoles. Être croyant revient à se faire la victime consentante d’un Dieu plus qu’incertain, relevant pour le moins d’un pari selon Pascal[8] , voire d’un désordre mental si l’on en croît Platon[9]. En ce sens, la croyance s’avère l’expression d’un certain masochisme.

La mort libératrice

Si l’on franchit par contre les frontières de ce monothéisme si peu miséricordieux («heureux ceux qui pleurent (…) qui ont faim et soif, (…) qui sont persécutés»), on s’aperçoit que l’on souffre ce que l’on veut bien souffrir et Sénèque ne nous en fait point mystère : «Le grand motif de ne pas nous plaindre de la vie, c’est qu’elle ne retient personne. Tout est bien dans les choses humaines dès que nul ne reste malheureux que par sa faute. Vivre t’agrée : vis donc. Il ne t’agrée pas : libre à toi de t’en retourner d’où tu es venu»[10]. Sous sa plume, on retrouve les deux aspects équivalant d’un néant apaisant et salvateur : le prénatal et le post-mortem. L’ «Être» est synonyme de souffrance quand le «Non-Être» s’affirme comme l’absence de souffrance. L’idée n’est pas nouvelle, il reprend l’idée du poète grec élégiaque Théognis (VIe Siècle av. J.-C.) qui inaugure quelque peu cette aspiration au néant que notre culture monothéiste qualifierait de «morbide» : «Le plus enviable de tous les biens sur terre est de n’être point né, de n’avoir jamais vu les rayons ardents du soleil ; si l’on naît, de franchir au plus tôt les portes de l’Hadès, et de reposer sous un épais manteau de terre»[11]. En fait, pour cette pensée plus nihiliste que morbide, le suicide constitue un remède à l’inconvénient d’être né ; un retour à la paix originelle que l’accident de la vie est venu perturber. Pour Sénèque, il ne convient pas de s’y jeter pour un oui ou pour un non («Le sage ne s’enfuit pas de la vie, il en sort.»[12]), par dépression ou tel un acte d’accusation envers autrui ; au contraire, notre mort nous est éminemment intime et doit procéder d’une décision rationnelle que motivent l’absence de liberté, la torture physique, les dénonciations, les supplices, l’ennui de vivre.

Lire aussi : Peut-on accepter la mort de bonne foi ? (Jean-François Crépel)

La mort constitue un affranchissement, une libération ultime qu’autrui ne saurait entraver : «Nous ne sommes au pouvoir de personne, du moment que la mort est en notre pouvoir»[13]. Et contrairement au monothéisme dont l’histoire relève du pousse-au-crime, Sénèque nous engage à faire nôtre l’acceptation de notre propre mort («il est plus beau pour l’homme d’apprendre à mourir qu’à tuer»[14]) afin de vivre libéré. Le rapport à la liberté s’inverse alors quelque peu, puisqu’habituellement nous envisageons la liberté par la neutralisation de l’oppresseur, tandis que philosophiquement ici, elle s’acquiert pacifiquement par l’acceptation de sa propre mort en ne privilégiant pas sa longévité ; la mort exprimant notre refus des conditions de vie qui nous sont imposées. Vivre oui ! S’attarder non ! et le moyen de vivre vraiment est de faire ce que l’on a envie sans se préoccuper de sa survie comme Sénèque nous le suggère : «Méprise la mort. Rien n’est pénible, dès qu’on n’est plus à portée de la craindre»[15]. En somme, la crainte de la mort transforme notre vie en esclavage. Montaigne appuiera cette idée en son temps à l’encontre de son habitus culturel et ne dira pas autre chose : «La préméditation de la mort est préméditation de la liberté. Qui a appris à mourir, il a désappris à servir. Le savoir mourir nous affranchit de toute subjection et contrainte»[16].

Nul autre que Saint-Just n’illustrera mieux cette philosophie du courage surpassant son propre anéantissement. Il venait d’avoir 25 ans quand il a été élu député à la Convention. Benjamin de cette assemblée, il emporte la tête du Roi et devint le Président du Club des Jacobins, puis celui de la Convention nationale ; il mit la première main à la rédaction de la Constitution de la 1ère République ; on lui doit les victoires militaires de Courtrai et de Fleurus, il est nommé membre du Comité de Salut public. Il a été guillotiné : il allait avoir 27 ans. Un tel destin laisse sans voix. Il y a du Caton chez cet Archange de la terreur, puisque Caton se serait écrié à l’heure de son suicide : «Tu n’as rien gagné, (…), Fortune, à t’opposer à tous mes efforts. Je n’ai pas combattu jusqu’ici pour ma liberté propre, mais pour la liberté de ma patrie. Je ne m’obstinais pas à ce point dans l’action pour être libre, mais pour vivre parmi des hommes libres. Puisqu’il n’y a plus qu’à désespérer du genre humain, il est temps de mettre Caton à l’abri»[17]. Peu avant que tous les corrompus de la Convention ne fassent tomber la tête de Saint-Just dans le panier, ce dernier écrivait, tel un écho à Caton : «Les circonstances ne sont difficiles que pour ceux qui reculent devant le tombeau ? Je l’implore, le tombeau, comme un bienfait de la providence, pour n’être plus témoin de l’impunité des forfaits ourdis contre ma patrie et l’humanité. Certes c’est quitter peu de choses qu’une vie malheureuse dans laquelle on est condamné à mourir le complice du crime ou le témoin impuissant du crime »[18].

La vie : un cadeau empoisonné

La vie n’aurait-elle de raison d’être que si elle est heureuse et sans se bercer d’illusions à ce propos ? Hélas, pour la plupart des gens, le bonheur s’avère plus que fugace. Que perdurent-t-ils ? Si le monothéisme est charrié par le courant de l’instinct de survie et en dégage l’injonction vitale, avec comme corollaire la négation imbécile de la mort, on doit admettre que cet instinct nous éloigne de la raison. L’espoir aussi, souvent illusoire, nous fait endurer l’invivable, l’inadmissible.

Lire aussi : Schopenhauer : absurdité de vivre et neurasthénie métaphysique (Sylvain Portier)

De Camus comparant notre existence insensée au mythe de Sisyphe roulant sa pierre ad aeternam à Cioran qui aspire au non-être sans pour autant se précipiter dans la mort, mais en regrettant sa venue au monde («Je ne me pardonne pas d’être né»[19]), sans oublier Schopenhauer avec l’existence oscillant entre la souffrance et l’ennui : rien ne nous convie à perdurer. Cioran généralise peut-être un peu vite quand il écrit «Existence = Tourment. L’équation me paraît évidente»[20]. D’autant qu’il n’en est pas mort, me direz-vous, puisqu’il est décédé à l’âge de 84 ans. Ce nihiliste s’explique cependant à ce sujet : «Ce n’est pas la peine de se tuer, puisqu’on se tue toujours trop tard»[21]. En effet, il conviendrait de se tuer avant de souffrir et non après, si l’on tient à éviter toute souffrance, et dès lors on comprend mieux son propos : «J’ai une vision de l’avenir si précise que, si j’avais des enfants, je les étranglerais sur l’heure»[22]. L’infanticide devient ainsi un bienfait et non plus un crime. On évite au nouveau-né toutes les vicissitudes de l’existence. Certes, l’avortement est l’expression moderne de ce principe, même si l’infanticide est toujours condamné par notre code pénal. En fait, le crime serait plutôt de mettre au monde, dans la mesure où cela revient à engendrer de la misère, d’autant plus au milieu d’une humanité en surpopulation. Alors, pourquoi se reproduit-on ? Pourquoi commettons-nous un tel acte monstrueux ? Sans doute notre instinct de survie personnel se concilie-t-il avec celui de l’espèce, mais plus prosaïquement et avant l’instauration du régime de retraite, nous nous reproduisions afin que notre progéniture nous entretienne durant nos vieux jours, d’où le nombre de familles nombreuses. Il fallait concevoir beaucoup de mômes afin qu’il y en ait quelques-uns qui survivent assez pour remplir la mission pour laquelle ils avaient été fécondés.

De nos jours, pourquoi l’État s’intéresse-t-il tant au taux de fécondation de la population, qu’il tente par ailleurs d’augmenter à coup d’allocations ? Là encore afin de faire perdurer le régime de retraite par répartition qui oblige les travailleurs à financer la pension des retraités. On est toujours dans l’exploitation de la génération suivante. Bien sûr, on l’a nourrie, élevée, éduquée cette génération suivante, mais ce n’est pas sans arrière-pensées : un prêté pour un rendu somme toute, ou du moins un investissement. Ne peut-on apparenter ce système à l’exploitation des enfants ? Ajoutons aussi tous les couples qui enfantent afin de combler le vide, l’insensé de la vie et obvier de la sorte à l’inanité de l’existence en se donnant de quoi s’occuper, comme si on faisait des enfants pour se distraire d’être. Bien sûr, de telles motivations intègrent le champ de l’inconscient collectif. Si l’on tient mordicus à définir la vie comme un cadeau, admettons ; encore faut-il se demander qui en est le vrai bénéficiaire ? Certainement pas le nouveau venu dont l’espérance de vie se confondra plus ou moins avec une certaine désespérance de vie.

Euthanasie ou suicide ?

Une telle réflexion n’est pas le propre d’une pensée nihiliste dont Cioran serait le parangon et qui complèterait la philosophie de l’absurde de Camus. Bien avant eux, Montesquieu remettait en cause les avantages de la vie compte tenu de ce qu’autrui nous inflige : «Pourquoi veut-on que je travaille pour une société dont je consens à n’être plus ? que je tienne, malgré moi, une convention qui s’est faite sans moi ? La société est fondée sur un avantage mutuel. Mais lorsqu’elle me devient onéreuse, qui m’empêche d’y renoncer ? La vie m’a été donnée comme une faveur ; je puis donc la rendre lorsqu’elle ne l’est plus : la cause cesse ; l’effet doit donc cesser aussi»[23].

Lire aussi : Vivre et mourir : Ulysse, Socrate et le Samouraï (Claude Obadia)

Cela dit, et malgré le monothéisme qui imprègne encore nos sociétés, l’euthanasie progresse dans le monde comme en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, au Canada, aux Pays-Bas, en Colombie, en Corée du Sud où le suicide assisté est légal. L’opinion publique française n’est pas en reste si l’on en croit les sondages, puisque la quasi-totalité de la population y est favorable (89% selon un sondage du Journal La Croix en janvier 2018), ce qui implique l’abrogation de l’ignoble loi Léonetti qui laisse mourir de faim et de soif ceux que leur physiologie condamne à plus ou moins long terme. En ce sens, les Français s’affranchissent des sornettes du monothéisme et adhèrent quelque peu la pensée de Nietzsche sur ce sujet :

«Abstraction faite des exigences qu’impose la religion, il sera bien permis de se demander : pourquoi attendre sa lente décrépitude jusqu’à la décomposition serait-il plus glorieux, pour un homme vieilli qui sent ses forces diminuer, que se fixer lui-même un terme en pleine conscience ? Le suicide est dans ce cas un acte qui se présente tout naturellement et qui, étant une victoire de la raison, devrait en toute équité mériter le respect : et il le suscitait, en effet, en ces temps où les chefs de la philosophie grecque et les patriotes romains les plus braves mouraient d’habitude suicidés. Bien moins estimable est au contraire cette manie de survivre jour après jour à l’aide de médecins anxieusement consultés et de régimes on ne peut plus pénibles, sans force pour se rapprocher vraiment du terme authentique de la vie.»[24]

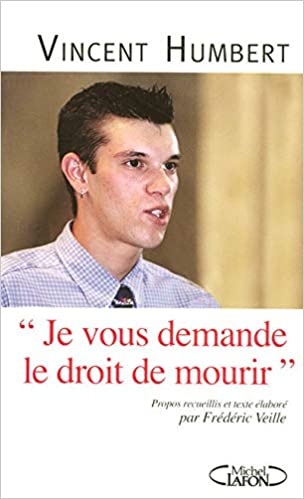

Mais non, qu’on ne s’y trompe pas, la France n’est pas devenue Nietzschéenne à ce propos, car Nietzsche parle de suicide, pas d’euthanasie ou de suicide assisté. Il ne suppose pas qu’on laisse à d’autres le soin de vous donner la mort, mais bien plutôt qu’on ait le courage d’un Caton et qu’on s’anéantisse de ses propres mains, ou qu’on laisse ses sandales au bord du cratère de l’Etna avant de s’y incinérer comme Empédocle, selon la légende. On n’a plus le courage de vivre, mais on n’a pas encore celui de se tuer, comme si on n’avait pas assez souffert. Il y a une certaine bassesse assez humiliante d’ailleurs à confier à autrui, l’auteur de nos tourments si l’on en croit Sartre, le soin de nous éliminer. Il est même à supposer que la personne à qui nous confions cette tâche ingrate, que ce soit un proche, un infirmier, un médecin répugne sans doute à cet office sans s’y soustraire ; laquelle personne constitue sans doute un des êtres les moins malveillants de notre environnement. Rappelons que le serment d’Hippocrate stipule que le médecin ne provoquera jamais délibérément la mort et que ceux qui s’en affranchissent, toubibs ou non sont passibles d’être accusés de meurtre ou d’empoisonnement. L’affaire Vincent Humbert semble particulièrement caractéristique : ce jeune paraplégique aveugle et muet suite à un accident de la route et qui se réveille après neuf mois de coma tout en ayant gardé toute sa lucidité.

Dans une lettre qu’il trouve le moyen de faire écrire, il supplie le Président de la République, Jacques Chirac, de lui accorder un suicide assisté, au nom d’un certain «droit à mourir». Refus de la Présidence. Dès lors, le 24 septembre 2003, sa mère Marie Humbert lui injecte du pentobarbital de sodium, ce qui le plonge dans un profond coma, après en avoir fait l’annonce publique dans l’émission Sept à huit trois jours auparavant. On le réanime et on place sa mère en garde à vue. Le 25 septembre, le livre de Vincent Humbert écrit par Frédéric Veille et intitulé Je vous demande le droit de mourir paraît. Marie Humbert est relâchée. Le 26 septembre 2003, le Dr. Chaussoy stoppe le processus de réanimation et injecte à Vincent Humbert du chlorure de potassium en accord avec la famille. Vincent Humbert décède. Le 27 septembre 2003, le Procureur de Boulogne-sur-Mer s’en prend à Marie Humbert pour «administration de substances toxiques commises avec préméditation et sur personne vulnérable» (peine encourue de 5 années d’emprisonnement) et au Dr. Chaussoy pour empoisonnement avec préméditation (peine encourue : prison à perpétuité). Ils bénéficieront cependant d’un non-lieu de la part d’un juge d’instruction un peu moins obtus que le procureur local. Le soutien actif dont il a bénéficié s’est vu absous. Comme quoi les temps changent. En effet, et par deux fois, Yves le Bonniec, auteur de l’ouvrage Suicide, mode d’emploi a été condamné – non pas pour la parution de son ouvrage – mais pour «abstention délictueuse de porter secours à personne en péril», après avoir donné un conseil sur la manière de se suicider à Michel Bonnal, puis pour n’être pas intervenu auprès d’un suicidaire qui sollicitait son conseil, sans que Le Bonniec ne le lui ait fourni.

Certes, Vincent Humbert ne pouvait se dispenser d’une telle collaboration dans son projet de disparaître. Mais son cas est exceptionnel. La tentation du suicide assisté confine avec un certain égoïsme, en affligeant autrui pour son propre bien. Légiférer en ce sens, c’est un peu instituer une sorte de lâcheté. Heureusement que les 10 000 personnes qui mettent fin à leurs jours chaque année en France répondent davantage à la sentence du vieil Horace : «si vous n’êtes Romain, soyez digne de l’être»[25]».

[1] Sénèque, Lettre à Lucilius, Livre VIII Lettre 70, Éd. Robert Laffont, coll. Bouquins, trad. Henri Noblot, Paris 1993, p.782.

[2] Shakespeare, Hamlet, Acte III, Scène 8, Éd. Jean de Bonnot, Œuvre complète tome II, trad. François Victor Hugo, Paris 1982, pp.58-59.

[3] 1er Corinthiens XV-26, dans Le Nouveau Testament, Éd. Gallimard, coll. La Pléiade, trad. Grosjean & Léturmy, Paris 1971, p.563.

[4] Deutéronome XXX – 19 & 20, dans Ancien Testament vol. I, Éd. Gallimard, coll. La Pléiade, trad. Édouard Dhorme, Paris 1956, p.603.

[5] L’Ecclésiaste VIII- 8, dans Ancien Testament vol. II, Éd. Gallimard, coll. La Pléiade, trad. Guillaumont, Paris 1959, p. 1522.

[6] Apocalypse de Jean XXI-4, dans le Nouveau Testament, Éd. Gallimard, coll. La Pléiade, trad. Grosjean & Léturmy, Paris 1971, p.905.

[7] Le Coran, Sourate IV, verset 95, Éd. Gallimard, coll. Pléiade, trad. Masson, Paris 1967, pp. 109-110

[8] Pascal, Les Pensées, Éd. Gallimard, coll. La Pléiade, Paris 1954, p. 1212 et suiv.

[9] Platon, Timée [71e], Éd. Gallimard, coll. La Pléiade, Œuvres complètes vol. II, Trad. Robin, Paris 1950, p.497.

[10] Sénèque, Lettre à Lucilius, Livre VIII Lettre 70, Éd. Robert Laffont, coll. Bouquins, trad. Henri Noblot, Paris 1993, p.782.

[11] Théognis, Poèmes élégiaques, Éd. Les Belles Lettres, trad. Jean Carrière, Paris 1975, pp.81-82.

[12] Sénèque, Lettre à Lucilius, Livre III Lettre 24, Éd. Robert Laffont, coll. Bouquins, trad. Henri Noblot, Paris 1993, p.663.

[13] Ibidem, Livre XIV Lettre 91, p.921.

[14] Ibidem, Livre VIII Lettre 70, pp.784-785.

[15] Ibidem, Livre IX Lettre 78, p.824.

[16] Montaigne, Les Essais, I, Éd. Gallimard, coll. La Pléiade, Paris 1962, p.85.

[17] Sénèque, Lettre à Lucilius, Livre III Lettre 24, Éd. Robert Laffont, coll. Bouquins, trad. Henri Noblot, Paris 1993, p.660.

[18] Saint-Just, Fragments d’Institutions Républicaines, dans Œuvres complètes, Éd. Gérard Lebovici, Paris 1984, p.1008.

[19] Cioran, De l’Inconvénient d’être né, Éd. Gallimard, coll. La Pléiade, Paris 2011, p.742.

[20] Ibidem, p.824.

[21] Ibidem, p.756.

[22] Ibidem, p.835.

[23] Montesquieu, Lettres persanes, Éd. Gallimard, coll. La Pléiade, Œuvres complètes vol. I, Paris 1949, p.246.

[24] Nietzsche, Humain, trop humain, Éd. Gallimard, coll. Folio essais, Tome I, trad. Robert Rovini, Paris 1968, p.93.

[25] Corneille, Horace, Éd. Gallimard, coll. La Pléiade, Théâtre complet vol. I, Paris 1950, p.852.

Stéphane Braconnier fit ses études de philosophie à l’Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, avant une courte expérience dans le journalisme. Partant vivre en Corse, il fit son droit à l’Université Pascal Paoli et se lança dans l’entreprenariat. Il écrivit trois recueils de poésie intitulés respectivement Testostérone, L’Évasion sensuelle et Coup de pied dans la fourmilière, publiés aux Éditions Amalthée. Depuis 2013, a été est professeur de philosophie dans l'académie d’Ajaccio, puis de Nantes.

Commentaires

Je n’ai pas tout lu. Mea culpa.

Je voudrais vous dire, M Braconnier, qu’avec les déboires du Covid, des enfants de 5, 6 ans (quelques uns, mais c’est déjà énorme à mes yeux) se suicident. Cela suscite une forte émotion en moi. (Je me demande si vous avez des enfants, M Braconnier. La France a réélu un homme à la présidence qui n’est pas père. Cela est très significatif à mes yeux, et cela ne signifie… rien de bon.)

J’ai du mal à vous lire en sachant qu’en France, de petits enfants tentent de se suicider, et réussissent. (Avant même l’âge de « raison », avant d’avoir pu goûter aux délices de la philosophie ou savoir qui est Sénèque.)

Cela n’augure rien de bon à mes yeux, et je ne trouve aucune justification à cet état du monde. Je trouve, au contraire, une énorme sonnette d’alarme. Je suis ambivalente sur l’élégance de Sénèque (dont j’admire l’écriture) avec l’image des petits enfants qui se pendent devant mes yeux. Je me souviendrai que les « débats » (mais quels débats, car sommes-nous encore capables de débattre ?) sur l’euthanasie ont lieu sur cette toile de fond très glauque dont personne ne peut se féliciter, de mon point de vue. Pire encore, dont notre société ne veut rien savoir.

Y aurait-il des… limites naturelles à nos pulsions d’activisme, et auto-détermination ? Notre outrecuidance de nous dire que c’est NOUS qui décidons … tout ? pour tous ? etc ? N’avons-nous pas abusé de notre intelligence, notre activité, en nous activant dans des endroits où il aurait mieux valu s’abstenir, tout en négligeant des champs où cette activité aurait porté plus de… fruits ? Vous noterez que je ne préconise pas de renoncer à penser, (ce que nous faisons si facilement) ou à agir, mais que nous déployions nos capacités à penser, et à agir.. autrement, et dans différentes directions. (Mais… je m’égare, car le dossier à instruire que nous avons devant nous est le dossier de la valeur de la conscience… volontaire et consciente à définir l’Homme et déterminer toutes ses actions.)

En vous lisant, je constate ce que je vois à l’oeuvre dans la société française (et pas que) depuis que je l’endure : l’omniprésence de la comptabilité. Compter, compter, compter, comme si ça rendait l’Homme heureux ou même lui faisait accéder à la Vérité. La vie comme une fiche de comptabilité à tenir. Quelle horreur !

Pas de bonheur dans le comptage. (Je ne sais pas si Sénèque l’a dit, mais ça ne m’étonnerait pas.) Et en plus, l’épisode Covid nous l’a bien confirmé. Continue à confirmer, d’ailleurs. Pour ceux qui ont les oreilles pour entendre, et les yeux pour voir…

Je constate aussi le terrible malheur en France qu’une révolte intégriste contre l’Eglise a provoqué. Révolte provoquée par un dépit lancinant ? Ce malheur s’aggrave d’année en année, et sa progression m’évoque… le déroulement d’une grande tragédie grecque.

Comme l’autre face de la démocratie planétaire serait la pandémie ? Ce sont les mots eux-mêmes qui le disent…

En attendant, nous voici plutôt à la place des Thébains avec la peste. C’est dans l’air du temps.

Oui, « Oedipe Roi » est vraiment prophétique, vu sous un certain angle, et pas celui de Freud.

A une provocation… une autre.

Cordialement.

par Debra - le 21 septembre, 2022

Laissez un commentaire