La notion de «subjectivation» chez Michel Foucault

ANALYSE : Penseur inclassable, patte d’oie entre la philosophie, l’histoire et la sociologie, Michel Foucault (1926-1984) est l’un des derniers grands intellectuels du précédent millénaire. Célèbre pour ses analyses des procédés de normalisation et d’enfermement, il a créé plusieurs concepts pour préciser et enrichir sa réflexion. C’est celui de subjectivation que Sylvain Portier nous présente ici, car s’il n’est peut-être pas le plus connu, il a le mérite de permettre de parcourir de façon transversale l’œuvre foucaldienne, et de nous faire nous interroger sur deux questions on ne plus actuelles : qu’est-ce que le sujet, et quel statut, quelle importance, devons-nous lui accorder ?

Docteur en philosophie, Sylvain Portier est professeur de lycée en Loire-Atlantique, conférencier et rédacteur en chef d’iPhilo. Il a notamment publié Fichte, philosophe du Non-Moi (Éd. L’Harmattan, 2011), Philosophie, les bons plans (Éd. Ellipses, 2016) et Philosophie, contrôle continu (Éd. Ellipses, 2014 et 2020). Il a réalisé des conférences pour les Éditions M-Éditer. Un compte philosophique Instagram peut être suivi.

Dans le vocabulaire médical et psychologique, la subjectivation désigne un travail psychique de soi sur soi-même, particulièrement marqué à l’adolescence, un processus par lequel nous nous identifions à certains modèles, à des façons d’être et de penser qui nous font écho. Mais, comme c’est souvent le cas en philosophie, Michel Foucault a réinvesti cette notion pour lui donner un sens précis et plus profondément existentiel, autrement dit une signification et un intérêt philosophique afin d’en faire un concept. Et, comme l’expliquer si bien Gilles Deleuze, la philosophie est précisément l’art (pas seulement au sens du jeu esthétique, mais de la maîtrise technique et du génie créatif) de produire de nouveaux concepts, qui bousculent les idées établies par la tradition et ouvrent de nouveaux horizons, des «lignes de fuites» inattendues pour la pensée – que ce soit en fabriquant des néologismes ou, à l’instar de Foucault, en se réappropriant une notion. Mais puisque les mots ont une histoire, la nôtre, il est nécessaire de commencer par survoler celle de ce que nous appelons le sujet, ce que nous nous représentons sous ce terme, si nous voulons établir sur de bonnes bases une analyse de la subjectivation foucaldienne.

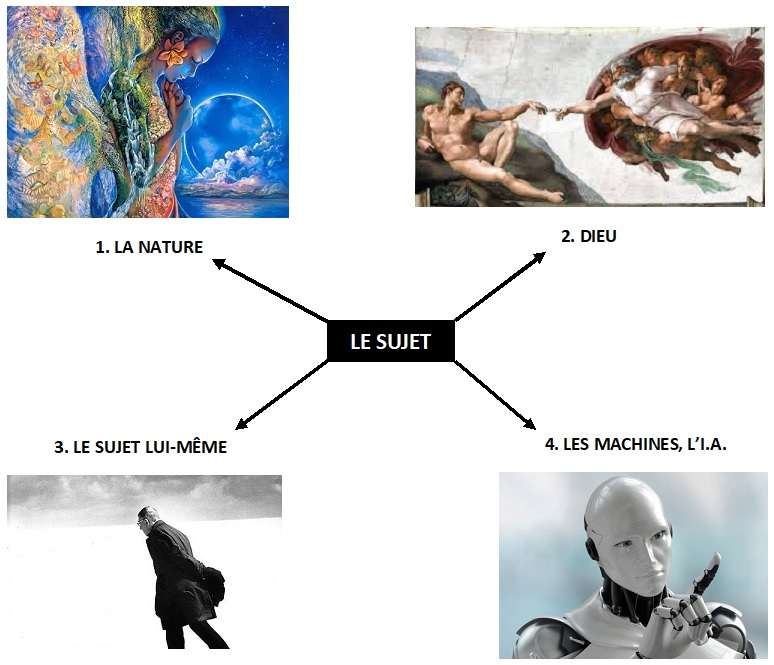

La Nature, Dieu et Moi

Dans l’Antiquité, puisque nous ne pouvons guère commencer avant cette longue époque, le sujet qu’est l’être humain ne se pense pas véritablement comme tel, au sens où nous le faisons, mais plutôt comme un élément de l’ensemble de la Nature, du cosmos. C’est sans doute, d’après les documents dont nous disposons, à partir du Moyen-Âge que le fondement de la pensée n’est plus la Nature, mais Dieu – toujours pas le sujet considéré pour lui-même. Ce qui est premier, c’est Dieu, et Il a créé l’homme «à son image», selon la célèbre formule biblique (Genèse, 1), de sorte qu’il est impossible de penser la finitude humaine sans la renvoyer directement au Péché originel et à une instance transcendante qui le précède et le dépasse. La Renaissance et l’Âge classique marquent une nouvelle grande rupture dans l’histoire de la pensée car c’est à cette époque que le sujet devient le centre de la réflexion, les références à la Nature et à Dieu s’effritant.

C’est afin de mieux distinguer ces deux proches périodes (la Renaissance et l’Âge classique) que Foucault va développer, dans Les Mots et les choses, une analyse du tableau de Velázquez intitulé Les Ménines (1657) : par un jeu de miroirs et de perspectives, la place du spectateur y est mise en question, comme si la question du sujet était la question du tableau, puisque le propre d’un sujet est, précisément, de percevoir toujours le tableau du monde sous une certaine perspective (physique et culturelle), qui n’est pas toujours celle des autres, et de pouvoir se reconnaître dans un miroir, c’est-à-dire d’avoir conscience d’exister, d’être un sujet, dont l’essence reste à interroger. Velázquez opère ainsi une mise en abyme picturale puisqu’il se représente lui-même dans le tableau en train de peindre celui que le spectateur voit, renvoyant ce dernier à sa propre absence dans le tableau, dans le miroir situé au fond, où il devrait se voir mais où son image est évidemment absente – s’y substituant celle du roi et de la reine, que Velázquez est censé être venu peindre. Cette représentation du monde est le propre de l’épistémè de l’Âge classique, et pose la question de l’existence et de l’essence du sujet, de sa présence et de son absence. son absence.

Lire aussi : Le miroir, objet philosophique (Sylvain Portier)

Le sujet ayant évolué, peuvent alors se développer des questionnements existentiels comme ceux de Pascal, qui anticipe en un certain sens ceux de Heidegger ou de Sartre : privé de Dieu, quel est le sens de mon existence ? Qui suis-je ? Que dois-je faire ? C’est également à cette époque que le cogito de Descartes («Je pense donc je suis.») devient pensable, le sujet se représentant lui-même comme source d’une vérité indubitable.

Reste alors la question de savoir si, par exemple, le monde que je perçois est bien le monde réel. Dans cette ligne, on retrouvera des réflexions comme celles de Kant et de Fichte, dont les philosophies peuvent être qualifiées de philosophies de la subjectivité. Au XXe siècle, lorsque Michel Foucault s’empare de la question de la représentation, il ne va évidemment pas la relier à la Nature, à Dieu ou au sujet tel qu’il est conçu à la Renaissance : il va tenter de déplacer ces lignes de pensée. Il développe alors ce que l’on appelle une déconstruction, c’est-à-dire une interrogation critique sur les mécanismes qui ont fait se construire la philosophie de la représentation ; elle est encore la nôtre au XXe siècle, et met le sujet au centre de la réflexion. La phénoménologie et la psychologie sont en effet encore tributaires de cette conception du sujet. Dans le cas de la phénoménologie, il s’agit de «mettre entre parenthèses» (selon l’expression de Husserl) toutes les grandes questions métaphysiques auxquelles nous ne pourrons jamais répondre pour nous concentrer sur la façon que le sujet a de faire l’expérience d’un monde. Dans le cas de la psychologie et de la psychanalyse (Freud, etc.), on tente de montrer que le sujet ne s’appartient pas lui-même totalement, mais possède un inconscient – ce qui n’est possible que si l’on prend conscience que nous avons un inconscient, donc si nous prenons conscience que nous sommes un sujet conscient, une «substance pensante», une «res cogitans» au sens cartésien du terme. Dans les deux cas, nous sommes bien héritiers de la représentation classique du sujet et de subjectivisations qui sont certes différentes de celles de la Renaissance, mais qui en proviennent. Afin de déconstruire une telle croyance, Foucault utilise des outils qui appartiennent à la sociologie et à l’histoire, des sciences humaines que la philosophie dite traditionnelle a tendance à négliger.

L’on peut alors définir de façon générale la «subjectivation» foucaldienne comme un ensemble complexe de processus par lequel se produit historiquement la constitution d’un sujet, qui peut alors réfléchir sur sa propre subjectivité et se la représenter de diverses manières. Cette notion est directement liée à celle du savoir qui, chez Foucault, est inséparable de celle du pouvoir. La science en est un très bon exemple, puisqu’elle est à la fois savoir et pouvoir, et Nietzsche avait déjà bien souligné en quoi la volonté de rationaliser et de systématiser le monde est l’une des manifestations de la «Volonté de puissance», que l’on retrouve précisément en science et chez certains philosophes (les rationalistes, les positivistes, aujourd’hui les transhumanistes) car elle permet d’avoir un pouvoir sur les choses et sur les autres.

C’est grâce à ce concept de subjectivation que Foucault va approfondir les rapports historiques entre savoir, pouvoir et sujet : le savoir est un mouvement de subjectivation qui aboutit à une modification plus ou moins grande du sujet connaissant lui-même. Mais, en fonction des discours et des pratiques, qui sont idéologiquement dominants, la nature de ces subjectivations va changer et déployer, dans des relations de pouvoir multiformes, de nouvelles façons de voir le monde et de nous voir nous-mêmes (à la fois moi et autrui). Depuis les sophistes de l’Antiquité jusqu’à la célèbre expérience de Milgram (1963), le pouvoir et la parole ont toujours été liés : ils le sont intrinsèquement, le pouvoir ayant la parole (et plus généralement le langage, sous toutes ses formes) pour moyen d’expression privilégié, et la parole n’étant jamais neutre ni anodine, que ce soit lorsque nous nous adressons aux autres ou à nous-mêmes (autrement dit que nous pensons). Ainsi, notre propre corps est par exemple perçu, pensé et concrètement traité (à travers les vêtements, la médecine, la sexualité ou autre) de diverses manières selon certaines subjectivations, autrement dit selon des mécanismes de pouvoir et des savoirs – ou de pseudo-savoirs, puisqu’il est parfois bien difficile de démêler les deux, même avec du recul historique.

Une «archéologie du savoir», donc du pouvoir

En cela héritier de la philosophie critique de Nietzsche, Foucault renonce à l’idée d’une vérité universelle et objective, et y substitue le concept de «jeu de vérités». Celui-ci n’est pas à prendre dans un sens ludique (encore que Nietzsche accorde une telle importance paradigmatique au jeu et à l’enfance que cela n’est pas forcément à exclure), mais au sens où chaque discours prétendument vrai a toujours du jeu avec la Vérité, au sens où l’on parle de deux pièces qui ont du jeu parce qu’elles ne s’emboîtent pas parfaitement. Cette notion de jeu de vérités est donc intimement liée à celle de subjectivation, puisque ce sont précisément ces processus de subjectivation qui font qu’un discours va, durant un temps, être considéré comme vrai… mais ne le sera plus quelques décennies ou siècles plus tard car les règles qui s’appliquent au sein d’un savoir précis ne seront plus acceptées. Comme il l’explique notamment dans Subjectivité et vérité (cours donnés au Collège de France en 1980-1981), ce que l’on nomme la vérité n’est donc rien d’autre que l’ensemble des conditions suivant lesquelles un savoir (donc un pouvoir) obtient une valeur, une autorité dans une culture précise. Nous ne devons donc pas croire que la vérité soit quelque chose d’abstrait et de neutre – si l’on exclut des vérités telles que 2+2=4, ce qui ne concerne évidemment le fond de la question foucaldienne.foucaldienne.

Comme le disait déjà Nietzsche, la vérité a toujours une valeur, qui est celle qu’on lui accorde à une époque précise de l’histoire en fonction des déterminismes philosophiques, religieux, moraux, etc., qui s’appliquent à cette époque. L’on pourrait parler en un certain sens de la nécessité méthodologique d’adopter une philosophie (une épistémologie, pour être précis) perspectiviste et de s’interroger, pour toute prétendue vérité, sur sa valeur de vérité. Ce que nous considérons généralement aujourd’hui comme étant vrai, par exemple que la démocratie est le meilleur des systèmes politiques, que la femme est de droit l’égale de l’homme ou que les lois ne doivent pas protéger la majorité mais au contraire les minorités, sont ainsi des affirmations qui – même si nous avons du mal à nous arracher à nos propres certitudes – reposent sur des constructions sociétales qui auraient pu ne pas se développer si certains progrès technologiques n’avaient pas été réalisés (puisque c’est par exemple l’invention de l’imprimerie puis celle d’Internet qui ont permis une diffusion massive du savoir) ou si certains bouleversements politiques ou défaites militaires n’avaient pas eu lieu.

Lire aussi : Michel Foucault, ou la théorie comme un roman (Robert Redeker)

Il serait donc naïf de croire que, sur de tels sujets, nous possédons aujourd’hui la vérité alors que les siècles précédents étaient dans l’illusion. Les mécanismes de subjectivation sont donc ceux qui permettent à une illusion de s’instaurer temporairement en vérité, puisqu’il n’y a pas réellement de vérité mais seulement des perspectives qui sont ou non acceptées en fonction de la réussite de leur stratégie d’implantation inconsciente dans les esprits. Marx et Engels montraient d’ailleurs déjà, au XIXe siècle, que ces esprits ne sont que le reflet, le miroir inversé des structures «matérielles» dans lesquelles ils évoluent, et que les grands bouleversements de la société ne proviennent pas de la liberté humaine ou d’un intellect totalement désincarné de certaines élites, mais de modifications concrètes, d’ordre économique et technologique notamment.

Ainsi, l’abolition de l’esclavage et la certitude que nous avons aujourd’hui que ce traitement était inhumain et illégitime, ne provient pas d’une prise de conscience d’une sorte de belle âme qui s’est spontanément rendue compte que l’esclavage devait disparaître mais, comme l’ont bien montré les historiens et les sociologues, des changements de société qui se sont produits au XIXe siècle, avec notamment le développement des machines et le destin de certaines conquêtes historiques. Il en va de même pour la chute de l’Empire romain, la Révolution française, la fonte du bloc soviétique ou les Printemps arabes. Ce sont ces subjectivations qui sont les causes matérielles des changement radicaux, des ruptures paradigmatiques de nos façons de voir le monde, de vivre ensemble et de nous représenter ce que c’est d’être un sujet – qui est par exemple beaucoup plus individualiste dans notre monde européen postmoderne, démocratique, consumériste et capitaliste, que dans les pays d’Afrique précoloniale.

Subjectivations et post-humanité : où allons-nous ?

Ces changements structurels ne se produisent donc pas par hasard, mais par rapport à un contexte social et à une lente genèse, et sont amenés à évoluer en fonction de rapports de pouvoir inattendus. Cela donne concrètement des institutions très différentes les unes des autres, comme le montre l’histoire des hôpitaux (psychiatriques ou non), des prisons ou des écoles, qui reposent sur des dispositifs normatifs et disciplinaires déterminant certaines règles par rapport au corps, à la sexualité, à la pensée, à la culture, etc. L’un des exemples qu’étudie Foucault dans Surveiller et punir est celui des techniques de surveillance qui se sont développées en Occident et sont devenues de plus en plus sophistiquées : cette évolution repose sur un ensemble de subjectivations, c’est-à-dire sur certaines visions de la norme et sur une volonté de normalisation bien particulière. Que ce soit dans son étude de l’histoire de la folie ou de la sexualité, ce sont ces mécanismes que Foucault décrit et déconstruit, relevant à chaque fois les subjectivations dont le sujet est à la fois l’auteur et l’objet. De très nombreux domaines sont ainsi analysables, par exemple la famille :

«[La famille] est aussi un réseau de plaisirs-pouvoirs articulés selon des points multiples et avec des relations transformables. […] la polarité établie entre la chambre des parents et celle des enfants […], la ségrégation relative des garçons et des filles, les consignes strictes de soins à donner aux nourrissons (allaitement maternel, hygiène), l’attention éveillée sur la sexualité infantile, les dangers supposés de la masturbation, l’importance accordée à la puberté, […] tout cela fait de la famille, même ramenée à ses plus petites dimensions, un réseau complexe, saturé de sexualités multiples, fragmentaires et mobile.» (Foucault, La Volonté de savoir – Histoire de la sexualité I, Éd. Gallimard, Paris, 1976, p.63)

L’on comprend bien que les différents moyens par lesquels, dans un domaine donné, le savoir est un pouvoir sont subtils et complexes, et c’est pourquoi Foucault parle à son propos d’une «microphysique du pouvoir». Il y a en effet mille et une façon de «gouverner», c’est-à-dire de développer des stratégies de gouvernance, ce que Foucault définit lui-même, dans une interview donnée à l’Université catholique de Louvain en 1981, comme la capacité à orienter l’action ou la pensée d’une personne ou d’un groupe. Il est ainsi possible de gouverner un pays, une famille, une entreprise, une classe, etc. Dans tous les cas, nous avons sans nul doute affaire à des relations de savoir, qui sont des relations de pouvoir. Mais les tactiques utilisées sont parfois invisibles ou inconscientes, et c’est pourquoi Foucault parle de «micro-politique» – au sens étymologique du terme grec polis, qui a donné le mot police, et qui désigne la cité et, plus généralement, les relations publiques ou sociales entre individus. La «gouvernementalité» est donc l’ensemble des relations de pouvoir qui s’exercent dans la société, par exemple en ce qui concerne les fous, les femmes, les homosexuels ou les enfants, que ce soit d’ailleurs de façon malveillante ou bienveillante. Certains lieux sont particulièrement intéressants à étudier car ils sont mis à l’écart, à l’instar des maisons de retraite, des asiles psychiatriques, des cimetières, des stades de sport, des lieux de culte, ou encore des parcs d’attraction. Dans une conférence de 1967 intitulée Des espaces autres, Foucault nomme «hétéronomies» (du grec tópos, lieu, et héteros, autre) ces lieux qui se situent à l’intérieur d’une société mais dans lesquels les sujets obéissent à des règles qui sont d’un autre ordre.

Lire aussi : Un dispositif de pouvoir foucaldien emblématique : le supermarché (Simon Lemoine)

Toutefois, comme nous l’avons vu, ces choses ou ces champs, qui deviennent objets de «gouvernementalité», évoluent historiquement : la vie privée, notamment sexuelle, n’était pas un objet de gouvernementalité étatique au Moyen-Âge, mais plutôt un objet de gouvernementalité ecclésiastique. Elle l’est devenue ensuite, et ses relations structurelles ne cessant de dessiner peu à peu un nouveau visage de ce que nous pouvons nommer l’homme ou le sujet. Mais contrairement à un préjugé caricatural, Foucault n’affirme pas que toute société de gouvernance est nécessairement fascisante et en revient à une société de contrôle et de manipulation des masses. Cela est parfois le cas au cours de l’histoire, notamment lorsque les modes de gouvernance sont totalitaristes, et il y a bien sûr des micro-stratégies qui ressemblent à ce type de volonté d’enfermement et d’ordonnancement dans les sociétés libérales et démocratiques – nous le voyons d’ailleurs bien aujourd’hui. Ce qui est plus subtil chez Foucault, c’est d’essayer de comprendre en quoi ces structures se retrouvent également, très concrètement, dans des cadres tels que la famille, la prison, l’école, les clubs de sport ou les troupes de théâtre, bref, de manière «rhizomatique», comme le disait Gilles Deleuze, dans l’ensemble de notre vie. Le pouvoir prend également parfois la forme de ce que Foucault nomme un «bio-pouvoir», lorsqu’il concerne par exemple l’urbanisme, l’hygiène publique, la gestion des épidémies (sujet on ne peut plus d’actualité), les institutions se basant alors, en les manipulant parfois, sur des données statistiques et les théories scientifiques du moment. L’évolution des moyens de communication le montre également, l’information ayant toujours été, non pas une donnée neutre, mais un moyen pour ceux qui l’ont (ou la fabriquent), que ce soit l’État ou l’Église, de dominer les autres à la fois psychologiquement, politiquement et économiquement. Or, nos désirs (nos espoirs et nos craintes) étant toujours liés à ces rapports savoir-pouvoir, ils vont changer les lignes (au sens pictural du terme) du visage que nous dessinons du sujet et de ce que nous entendons par subjectivité.

L’éclairage spéculatif (et spéculaire) que Foucault donne à des sujets sociétaux très polémiques (la sexualité, le système pénitentiaire, la folie, etc.) a bien entendu fait l’objet de certaines critiques. Celles-ci renvoient tout autant à des controverses historiques et scientifiques que morales et politiques, les intellectuels conservateurs relativisant ces analyses et des penseurs censés être pourtant progressifs, tel que Sartre, n’adhérant pas non plus à cette démarche et à ces résultats. Mais peut-être cela illustre-t-il ironiquement bien la thèse foucaldienne selon la quelle valeur de vérité et valeurs morales, savoir et pouvoir, sont à jamais intimement liés.

Comme c’est le cas en philosophie et dans les sciences humaines, ce qui redouble la difficulté est que nous sommes ici à la fois ceux qui tentons de comprendre les processus historiques de subjectivisation et le résultat même de ces processus. Nous sommes pour ainsi dire juge et partie, et c’est pourquoi, même si l’on accepte que ce que nous trouvons normal n’est que le fruit de certains processus inconsciemment intégrés en nous, nous avons souvent du mal à prendre de la distance par rapport à eux pour les analyser objectivement, autrement dit pour objectiver la subjectivation. Une telle «archéologie», ou «généalogie» selon l’expression nietzschéenne, est bien sûr à renouveler et doit faire constamment son autocritique, puisqu’elle ne cesse d’évoluer. Dans L’Herméneutique du sujet (cours donnés au Collège de France en 1981-1982), Foucault fait ainsi référence au criticisme de Kant, en expliquant que sa pensée est « une philosophie qui ne détermine pas les conditions et les limites d’une connaissance de l’objet, mais les conditions de possibilité indéfinies de transformation du sujet ». Nous ne devons pas croire que notre période actuelle, la postmodernité, est nécessairement la fin de cette histoire, qui reste au contraire ouverte puisque ses conditions de possibilité sont mouvantes, donc, comme le dit Foucault, ontologiquement «indéfinies». C’est également en ce sens que, dans le célèbre passage qui clôt Les Mots et les choses, il compare le sujet à un visage qui serait dessiné sur le sable et qui s’effacerait :

«L’homme est une invention dont l’archéologie de notre pensée montre aisément la date récente. Et peut-être la fin prochaine. Si ces dispositions venaient à disparaître comme elles sont apparues, […] alors on peut bien parier que l’homme s’effacerait, comme à la limite de la mer un visage de sable.» (Foucault, Les Mots et les choses, Éd. Gallimard, Paris, 1966, pp.353-354)

En effet, après avoir fondé notre représentation du réel (qui, nous l’avons compris, n’a pas d’autre sens que celui de l’ensemble des mécanismes de subjectivation qui nous le font prendre pour tel) sur la Nature, sur Dieu et sur l’ego, d’autres formes viendront sans doute. Foucault est peut-être en ce sens prophète, puisque l’on pourrait se demander si, aujourd’hui, l’on ne peut pas annoncer la prochaine mort de l’Homme, au sens où Nietzsche prophétisait la «mort de Dieu» (par exemple dans le début du Prologue d’Ainsi parlait Zarathoustra). Nous voyons au moins deux sens possibles à un quatrième changement subjectal – nous nous permettons de proposer ce néologisme pour désigner un possible nouveau déplacement et dépassement paradigmatiques de la représentation du sujet au cours de l’histoire, c’est-à-dire du devenir des subjectivations que nous venons de brièvement décrire. Mais peut-être n’est-ce là que notre propre projection actuelle d’un avenir qui sera étonnement différent. Il est en effet impossible, par principe, de proposer avec rigueur et fermeté une généalogie de l’avenir, une géologie du futur.

1. le sujet cosmologisé

2. le sujet transcendanté

3. le sujet autotélisé

4. le sujet machinisé (?)

Nous connaissons sur ce point les projets et les fantasmes du transhumanisme, idéologie qui provient du positivisme (du scientisme) du XIXe siècle et, plus lointainement du rationalisme cartésien. Grâce à l’hybridation de l’homme et de la machine et à des découvertes scientifiques inattendues dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la génétique, ils promettent à (une partie riche de) l’humanité une vie meilleure, dans laquelle la maladie et la mort n’existeront plus. À coup sûr, cela donnerait une toute nouvelle représentation de lui-même au sujet qui, depuis le troisième modèle de représentation du monde dans lequel il vit quotidiennement, est un Dasein au sens de Heidegger, c’est-à-dire un être qui se définit par rapport à sa temporalité : son passé, son avenir mais aussi sa mort certaine. Nombre de livres et de série de science-fiction se sont récemment emparés de ce thème que nous ne développons donc pas ici. Il serait en revanche intéressant de jeter un coup d’œil aux réflexions de Gilles Deleuze, un très proche ami de Michel Foucault, qui nous définit comme des «machines désirantes». Il le fait notamment pour couper court au finalisme et au vitalisme, philosophiques ou religieux, qui considèrent le vivant comme une production programmée par une intelligence transcendante.

Et nous ne devons pas voir dans cette expression une simple métaphore, d’une part parce que nous fonctionnons un peu comme une machine lorsque nous désirons et, d’autre part, le biologique et le mécanique peuvent s’hybrider (ex : le pacemaker, les prothèses en carbone telles que celles du célèbre athlète Oscar Pistorius) et sont amenés à s’hybrider de plus en plus. Par-delà les controverses sur la nature de ce que serait la nature d’un homme augmenté, les études menées par Deleuze et Foucault, notamment sur les différentes formes de «disciplines du corps», peuvent ainsi nous permettre de nous interroger sur nos rapports modernes aux machines, qui sont vont jouer un rôle grandissant dans notre avenir d’hommes.

Lire aussi : Le crépuscule de la vitesse (Sylvain Portier)

Toutefois, à l’heure des préoccupations écologiques profondément sérieuses qui nous préoccupent (ou devraient nous préoccuper), nous vivons dans un monde que je qualifie volontiers de crépusculaire. Comme nous l’évoquions dans une précédente réflexion sur la vitesse, le philosophe Edgard Morin souligne en effet que le mot crépuscule provient du latin crepusculum, qui signifie incertain – ce qui caractérise bien les processus de subjectivation des siècles à venir. Il est également le nom donné au peu de lumière qui reste après le coucher du soleil, mais on l’emploie aussi parfois pour désigner la lumière qui précède un nouveau lever du soleil, autrement dit l’aube. Nous sommes bien curieux de savoir quel sera notre quatrième changement subjectal mais, puisque la Nature est de nouveau mise au fondement de nos préoccupations économiques et politiques, peut-être sera-t-elle aussi l’entité qui sera mise au fondement d’une nouvelle image de ce que nous sommes.

On en revient peut-être donc peu à peu, par des rapports au savoir et au pouvoir certes très différents, à la première forme de représentation historique du rapport sujet-objet dont nous parlions au début de cette analyse : celle que l’on trouvait par exemple dans la Grèce antique, celle d’une conception cosmique dans laquelle c’est la Nature (Gaïa, déesse mère et Âme de la Terre) qui est au centre des processus de subjectivation.

Docteur en philosophie, Sylvain Portier est professeur de lycée en Loire-Atlantique, conférencier et rédacteur en chef d'iPhilo. Il a par exemple publié Fichte, philosophe du Non-Moi (Éd. L’Harmattan, 2011), Philosophie, contrôle continu (Éd. Ellipses, 2020), Vingt philosophes incontournables (Éd. Ellipses, 2021) et Philoophie en fiches - Terminale (Éd. Ellipses, 2022), et a réalisé plusieurs conférences, notamment pour les Éditions M-Éditer.

Commentaires

» En revenir à une conception cosmique dans laquelle c’est la Nature (Gaïa, déesse-mère et Ame de la terre ) qui est au centre des processus de subjectivation » ? Certes, l’actualité – celle du réchauffement climatique , des atteintes irréversibles à la bio-diversité , de la disparition de nombreuses espèces , de l’épuisement de certaines énergies fossiles – nous y ramène chaque jour un peu plus . Et les écologistes , bien sûr , se sentant portés par toutes ces interrogations, en profitent pour tenter de nous imposer un nouveau totalitarisme…auquel il est permis d’avoir envie de résister ! On peut , me semble-t-il , s’interroger sur le bien-fondé des solutions qu’ils proposent , notamment leur diabolisation de l’énergie nucléaire – pourtant la plus décarbonée au monde – et leur promotion de fausses alternatives , éolien en tête . Cela tient , me semble-t-il …à leur insuffisance du côté des savoirs ! Mais soyons honnêtes , c’est le cas d’une bonne partie de notre classe politique . La plupart de ses membres , en effet, s’est contentée du formatage Sciences-Po-ENA ; peu d’entre eux , ont d’abord tenté le cursus des grandes écoles – Polytechnique , Centrale , Supelec , les Mines notamment – qui ont créé des générations d’ingénieurs , appréciés dans le monde . L’exemple vient d’ailleurs du plus haut sommet de l’Etat : Giscard d’Estaing fut notre dernier Président à avoir fait Polytechnique avant d’intégrer l’ENA . On lui sera d’ailleurs éternellement reconnaissant d’avoir ainsi doté la France du principal atout qui lui reste , un parc nucléaire lui fournissant l’essentiel de son électricité . Et d’avoir été le dernier Président-stratège , capable d’une réflexion à plusieurs décennies sur l’avenir du pays Bref , cet appauvrissement de notre classe politique en matière de savoirs – combien de militants pourfendant le nucléaire savent-ils réellement de quoi ils parlent ? – ne laisse pas d’être inquiétant : retour à la Nature…ou retour à l’idéologie la plus crasse ?

par Philippe Le Corroller - le 19 février, 2021

[…] son article sur le site […]

par iPhilo » L’Édito : «Décroissance heureuse à l’horizon ?» - le 2 mars, 2021

[…] aussi : La notion de «subjectivation» chez Michel Foucault (Sylvain […]

par iPhilo » L’homosexualité, «contre-nature» ? - le 16 mai, 2021

[…] aussi : La notion de «subjectivation» chez Michel Foucault (Sylvain […]

par iPhilo » Michel Foucault, le Covid-19 et le «combat immense et multiple des savoirs» - le 24 mai, 2021

[…] aussi : La notion de «subjectivation» chez Michel Foucault (Sylvain […]

par iPhilo » Viols et pédophilie : la leçon philosophique de Marc Crépon - le 24 mai, 2021

[…] l’analyse de Sylvain Portier, le concept de subjectivation chez Michel Foucault peut être compris comme suit […]

par Selon Bachelard, le mensonge est une mal-formation de l’imagination et un signe fondamental de la condition humaine. – Homo Hortus - le 18 octobre, 2024

Laissez un commentaire